小1算数「おおきいかず」指導アイデア《大きな数を数えやすくしよう》

執筆/富山大学人間発達科学部附属小学校教諭・細江孝太郎

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、前富山県公立小学校校長・中川愼一

目次

本時のねらいと評価規準

[本時 1/16:導入]

ねらい

大きな数を数えやすくしようとして、5や10のまとまりについて考える。

評価規準

10のまとまりをつくって数えることを通して、十を単位とした数の見方を考えている。 [数学的な考え方]

問題場面

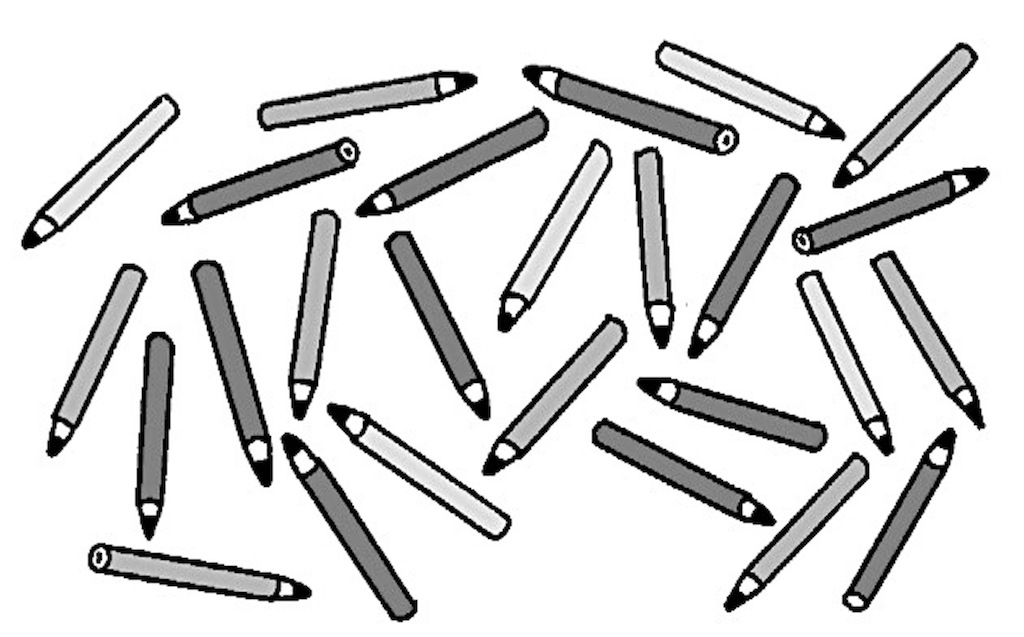

えんぴつはなん本ありますか。

鉛筆は何本ありますか。

(2秒間提示)

えっ? 何本だろう。

次はもう少し長くしますよ。

(3秒間提示)

何本ありましたか。

20本くらいかな。もっとじっくりと見たいです。

では、みんなに同じ絵を配りますよ。

(ワークシート配布)

分かった! 26本だ!

本時の学習のねらい

鉛筆の本数のうまい数え方を考えよう。

子どもたちの注意を引き付けるために、26本の鉛筆がばらばらに書かれている絵を、短い時間だけ提示します。子どもたちが集中してきたら、2回目はほんの少し長く見せます。「もっと見たい」「じっくりと数えたい」という子どもたちの思いを高めた上で、子どもたち全員に鉛筆の絵(ワークシート)を配付しましょう。

一人一人が鉛筆の数を数えた上で、鉛筆が26本あることを確認します。先に答えを確かめておくことで、どの子も安心して、「どのように数えたのか」という「数え方」に焦点を絞って話し合うことができるようになります。

自力解決の様子

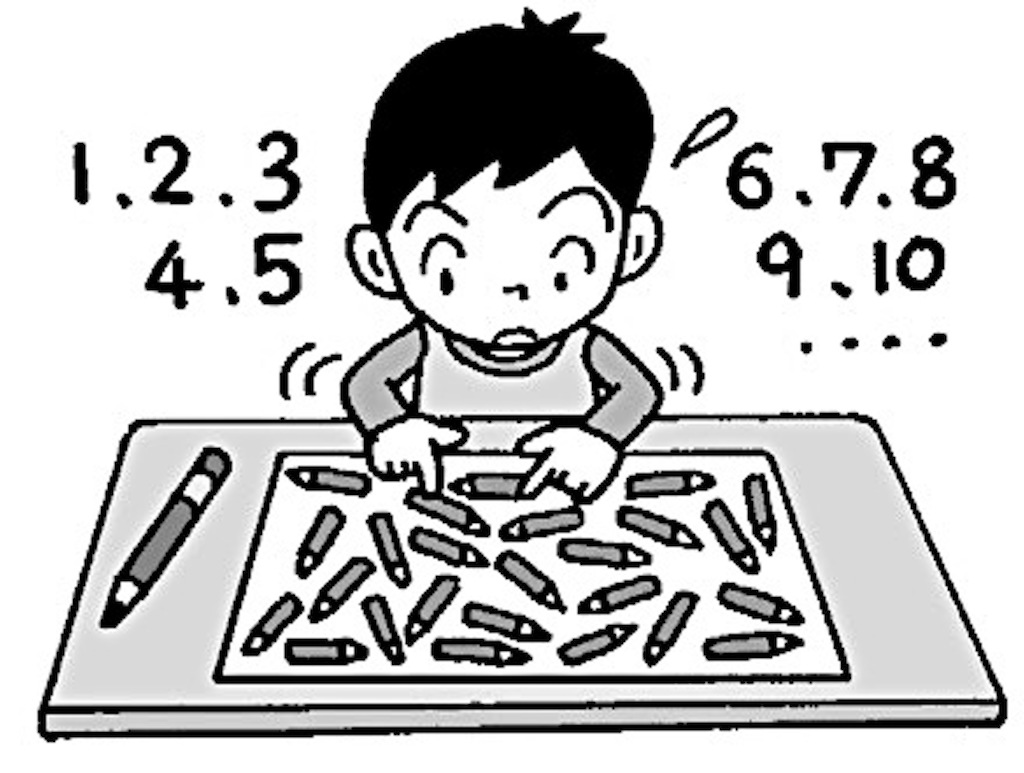

A つまずいている子

1本ずつ数えている。

B 素朴に解いている子

2本ずつ、または5本ずつまとまりをつくって数えている。

C ねらい通りに解いている子

10本ずつのまとまりをつくって数えている。

1本ずつ数えることを否定するのではなく、教室のみんなの知恵を出し合って、数え方を洗練させていくという立場で授業に臨みましょう。そのため、2本ずつ、5本ずつ、10本ずつのまとまりをつくるなどの試行錯誤の過程を丁寧に取り上げます。

学び合いのポイント

イラスト/高橋正輝・横井智美

『教育技術 小一小二』2020年1月号より