「板書」の基本②~低学年の板書計画のポイント~

連載|ayaya先生のすてきやん通信

Instagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生の好評連載! 今回は、「低学年の板書計画のポイント」を教えてくれました。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

低学年の板書に大切なこと

低学年の児童は、書く速さの差が大きく、全員が書けるまで待っているうちに姿勢が崩れたり、手遊びを始めたりしてしまうことが少なくありません。

できるだけ書く速さを同じくらいにして、学習のテンポを上げ、授業内容をきちんと理解させるためには、安心を生み出す「板書の型」、学習意欲を向上させる「指導言」、見やすい「板書量」が重要です。

「板書」の基本、第一回はこちら!→「板書」の基本① ~見やすい文字の書き方~

板書の型

「型」というのは、日常のルーティンと似ています。いつもすること、つまり「いつも書くこと」を決めておくのです。そうすることで、子供たちは自然と学習の構えを身につけることができます。

国語の授業でも算数の授業でも、学習展開とともに黒板を三つに分け、「はじめ・中・おわり」として考えます。

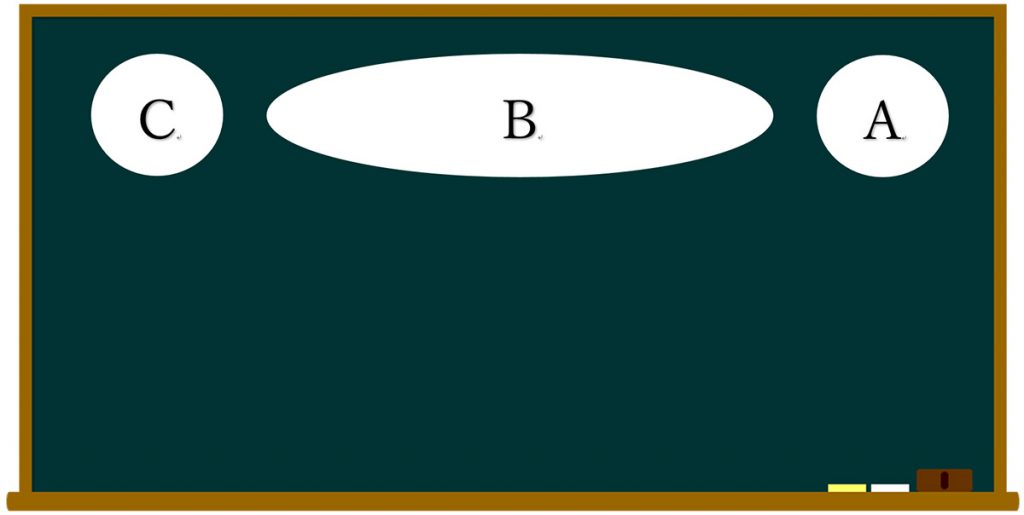

はじめをA、中をB、おわりをCとすると、次のような配置の黒板になります。

国語を例に

国語の授業で「いつも書くこと」は次の通りです。

- A……日付・教材名・作者(筆者)・めあて

- C……ふりかえり

Bの部分は、めあてに対して、児童が思考を広げたり深めたりする過程になるので、授業によって変わります。

Aの「いつも書くこと」を、始業後、できるだけ速く書けるようになることが大切です。このルーティンは、繰り返すことで身についていきます。2回目にできるようになる子もいれば、10回目にできる子もいるでしょう。できるまでの速さは一人ひとり違います。「字の丁寧さ」や「書き上げるまでの時間」という観点で見ると、でき上がりにおいても、個人差はあるでしょう。

しかし、子供たち同士を比べるのではなく、その子の前の姿と比べて、頑張りを認めるようにします。

「昨日よりも速く用意ができましたね」

「今日は字がとっても丁寧ですね」

「先生よりも速く書けたのですね」

どの教科で、何をいつも書くかを理解しているということは、学習への構えだけでなく、安心感にもつながります。「わかる」「できる」を積み重ねるとともに、先生からの言葉によって、児童は「成長している自分」に気づき、自分を誇らしく思ったり、「もっとがんばろう」とさらに意欲を向上させていくのです。

できないことを指摘するよりも、できていることに重点を置いて、できるだけ多くの声かけをしていきましょう。

【関連記事】

子供たちに伝わる板書の書き方を徹底解説している特集。様々な事例がたくさん!→樋口綾香&樋口万太郎夫妻が解説! 国語・算数 伝わる板書のルール