小5小6音楽「楽しい鑑賞の授業」を作るポイントと実践例

鑑賞を学ぶことは大切なこと。でも、そこに「楽しさ」があることが望ましい……。学びもある、楽しさもある、そんな音楽の授業の作り方をご紹介します。

執筆/筑波大学附属小学校教諭 ・髙倉弘光(「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説音楽編」作成協力者)

監修/文部科学省教科調査官 ・志民一成

目次

その音楽の「何を聴いて」「何を学ぶのか」

鑑賞の学習は、コロナ禍にあってもさまざまな制約をあまり受けません。しかし、そもそも、音楽を鑑賞させて、何を学ばせたらいいのでしょうか。音楽が苦手だと思っている子も楽しく学べるようにするためには、どうしたらよいのでしょうか。

学習指導要領の〈指導事項〉

ア 鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら、曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって聴くこと。(思考力、判断力、表現力等)

イ 曲想及びその変化と、音楽の構造との関わりについて理解すること。(知識)

(小学校学習指導要領解説音楽編p.108)

楽しい鑑賞の授業にするために、これだけは知っておきたい!

聴き取る

音楽の中にある事実を聴き取る

〔共通事項〕に示されている

【音楽を形づくっている要素】

音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なり、和音の響き、音階、調、拍、フレーズなど

【音楽の仕組み】

反復、呼びかけとこたえ、変化、音楽の縦と横との関係

効果的に「聴き取らせる」ために

◆聴き取るべき内容を明確に指示する

・カスタネットの音色が出てくるか、気を付けて聴こう。

・ 『合いの手』が聞こえたら、手をあげよう。

・ シンバルの音に合わせて、演奏する動作をしよう。

聴き取ったことを動作などで表すと、子供の見取りに役立ちます。つまずきにも対応しやすくなります。

あれれ~、何度もシンバルが出てきて面白いね。

(「聴き取る」ことから「感じ取る」へ)

感じ取る

音楽から感じる印象

「面白いな」

「わくわくするな」

「ジェットコースターに乗っているみたい」

「雲の上を歩いている感じ」

「のそのそと歩いている感じ」

「弾む感じがするなぁ」

効果的に「感じ取らせる」ために

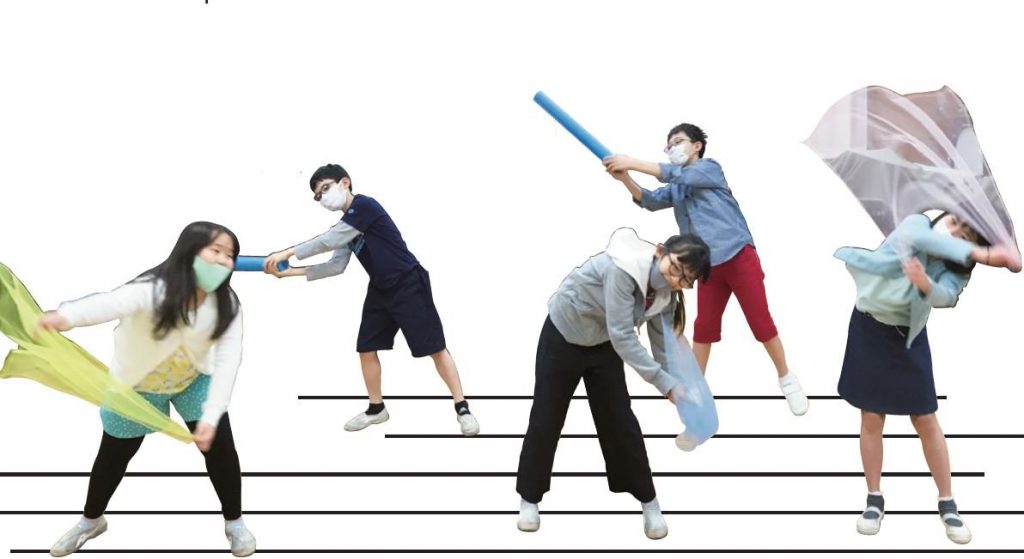

◆音楽に合わせて体を動かす方法も……

4拍子の指揮をしながら、この音楽を聴こう。

→(速度が変わって、うまく指揮が合わない)

あれれ~~、何だか変だぁ!

難しいよ、先生!

どうして変だと思ったの? どうして難しいの?

だって、速さが急に変わるんだもの。

(「感じ取る」から「聴き取る」べきことに、子供自らが気付いた瞬間)

「聴き取る」ことと「感じ取る」こととは、切っても切れない関係にあります。ある音楽を聴いて、「弾む感じがする」という発言は、「感じ取った」ことに当たります。その「弾む感じ」は、音楽のどのような事実から生まれたのでしょうか?

例えば、スキップの「リズム」が多く使われている音楽が、「弾む感じ」を生み出しているかもしれません。このように、鑑賞の授業では、「聴き取ること」と「感じ取ること」を行き来させながら進めることが大切です。

「聴き取る」べきことは、学習の内容になります。しかし、「聴き取る」ことさえできればよいのではなく、そこから「感じ取る」ことがあるからこそ、音楽のよさや面白さ、感動といったものを味わうことができるのですね。

しっかり「聴き取り」、豊かに「感じ取る」、そんな授業を目指したいものです。