小2国語「スイミー」で子どもの「言語力2.0」を鍛える

これからの成熟社会に向けて必要となる「異なり力」、そして「言語力2.0」とは?! ビジネス界のマインドや手法を教師の仕事に落としこむエッジの効いた発信で多くの若手教師に支持される、”さる先生”こと坂本良晶先生の連載です。

執筆/京都府公立小学校教諭・坂本良晶

目次

1 言語力2.0とは?

今回も、前回に引き続き、「優れ力」と「異なり力」という観点からお話します。

明確なゴールへ向けてだれが一番にたどり着けるかというレースに勝ち抜く力が「優れ力」。「ここをこうしたらもしかたら何か良いモノやコトができるのではないか」という、自分だけの見方を働かせる力が「異なり力」。詳しくは、こちらをお読みください! → 「アート思考」と「異なり力」の伸ばし方

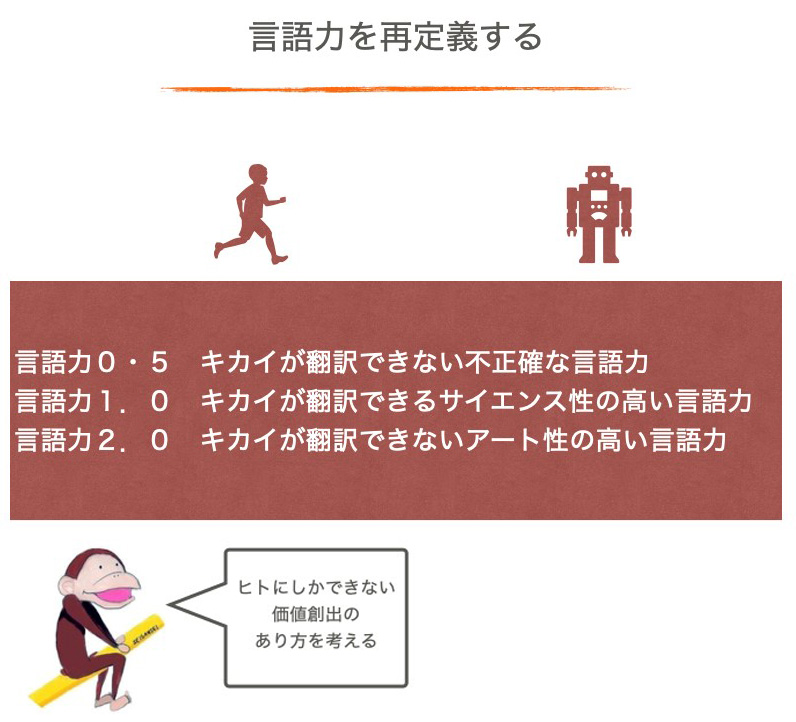

「言語力が大切だ」というのは耳にタコができるほど聞く話題ですが、その定義をどうすべきでしょうか。

まず、Googleなりなんなりの翻訳にかけて、正確に他の言語に置き換えられる言語力を「言語力1.0」としましょう。要するに、伝えたい情報を正しく伝えられるように言語化する力です。

「優れ力」優位の言語力と言い換えることもできます。おそらく、学校教育ではここを伸ばすことを重点的に取り組んでいると思います。正確に伝えることのできない言語力の状態を言語力0.5や0.6とするのならば、完成形である1.0の状態まで伸ばしていくことが教育に求められているのです。

くっつきの「を」に始まり、漢字の習得、慣用表現等、発達段階に応じて段々と複雑な言語を体系的に子どもたちに獲得させていきます。

さて、では言語力1.0はゴールなのでしょうか。違います。

その次のステージに「異なり力」を帯びさせた「言語力2.0」が存在すると僕は考えます。

例えば、街を歩いてさまざまなポスターや看板を見てみましょう。おそらく、ほぼ100%の確率で、それらは言語力2.0ベースで表現されたもののはずです。どれも、正しく情報を伝えることよりも、見た人の感性を揺さぶる方に重きが置かれています。

最近見た中では、モスバーガーのてりやきバーガーの販促ポスターが強く印象に残っています。少なくとも、僕には強く刺さりました。

そこには、「てりやきはレタスだ」と、レタスの写真を背景にして、白いテキストで書かれています。

てりやきはレタスではありません。もしGoogle翻訳にかけても意味不明となるでしょう。

すなわち、Googleでは正しく翻訳できないが、人の感性にはしっかりと響くような言語力は、キカイに代替されず、ヒトが優位性を発揮できる領域だというのが、僕の持論です。これこそが言語力2.0であり、異なり力を具現する一つなのです。

2 谷川俊太郎に見る言語力2.0

だけど、いつまでもそこにじっとしているわけにはいかないよ。なんとか考えなくちゃ。

これは、『スイミー』の一場面です。ここから続く部分に注目してください。

スイミーは考えた。いろいろ考えた。うんと考えた。

では、この一文の原文は、どうなっているのでしょうか。

Swimmy thought and thought and thought.

もし、これを機械的に、「優れ力」ベースで日本語にすれば、「スイミーは、考えに考えに考えた。」となるのではないでしょうか。

スイミーはレオ・レオニの作品で、その翻訳をしたのがご存知の通り、谷川俊太郎さんです。

谷川俊太郎さんはほぼ全ての原文に対して、自身の英語力を生かす「優れ力」ベースで、正しく日本語へ翻訳しました。

しかし、谷川俊太郎さんはここだけはあえて、「異なり力」ベースの翻訳をしました。

これにより価値創出がなされたことは間違いないでしょう。子ども向けの絵本において、より親近感の湧く表現へと昇華されたわけですから。

このように、「優れ力」を土台として「異なり力」へと思考を伸ばしていくステップが、新たな価値創出へと繋がるはずです。だからこそ、「アート思考」がこれから重要性を増していくのです。

『アート思考』については、こちらをお読みください! → 「アート思考」と「異なり力」の伸ばし方