小6家庭科「1食分の献立を作ろう」思考力と実践力を育む調理実習

多くの子供たちが楽しみにしており、やりとげる達成感も得られる調理実習。「一人調理」の手法を用いることで、さらに子供一人一人が思考し、実践力をつける活動になります。今回、紹介するのは1食分の献立を考え、調理する、6年生の学習。今までの調理実習で経験をしてきた料理をアレンジしながら1食分の献立を考え、分担して一人調理を行い、グループで1食分の料理を作ります。

執筆/聖徳大学講師・佐藤雅子

監修/文部科学省教科調査官・丸山早苗

協力/千葉県成田市立公津の杜小学校

目次

2時間目

作れるようになった料理から 「アレンジ 」しよう

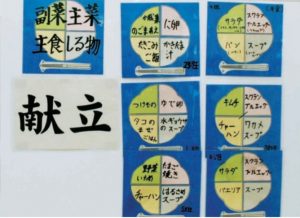

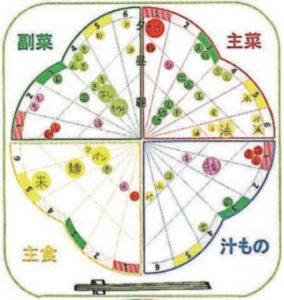

献立を構成する要素(主食、主菜、副菜)が分かり、1食分の献立の作成方法を理解するとともに、栄養のバランスの整った献立を工夫することができるようにします。

実習してきた料理(ご飯、みそ汁、ゆで卵、ほうれん草のおひたし)を組み合わせた献立は、栄養のバランスがよいことを確認します。この組み合わせを基本とし、次の3つの方法でアレンジしていきます。

【調理法を変える】

例:ゆでる→いためる

ほうれん草のおひたし→ほうれん草いため

【調味を変える】

例:ほうれん草のおひたし→ほうれん草のごまあえ

【食品を変える】

例:ほうれん草のおひたし→キャベツのおひたし

なお、「食品を変える」際には、栄養的な特徴が同じ食品であることを条件とします。

まず自分でアレンジを考えます。次にグループで自分が考えた献立の工夫を紹介し合い、考えを広げたり深めたりします。そして、グループ交流をもとにグループで考えた献立を学級内で紹介し合います。この過程を経て、「自分だったら」「私の家庭だったら」と思考を深めていきます。なお、ここでは献立の構成要素である、主食、主菜、副菜という言葉を確認します。

この学習は、中学校の「1日分の献立作成」との関連を図ると、中学校における、より効果的な学習につながります。

3時間目

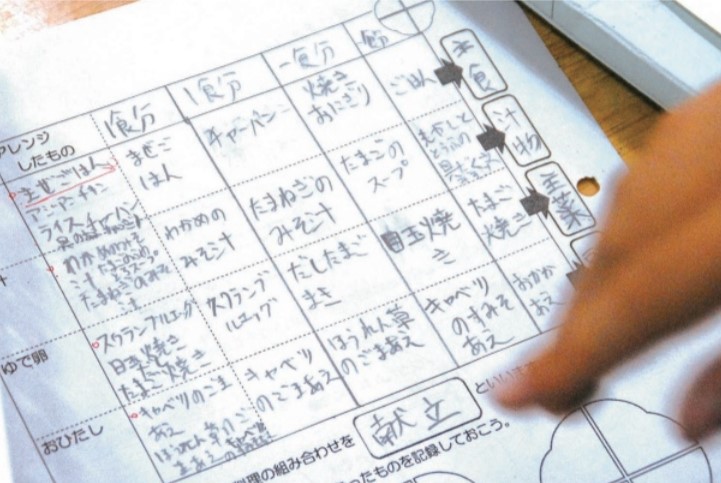

実習用に再アレンジしよう

前時にアレンジした献立を、自分たちで調理できる献立に再アレンジします。この時、一人1品を担当してグループで1食分の献立となるように作成していきます。また、色どりや味のバランスについても気付くようにします。

調理計画では、これまでに学んできた知識及び技能を活用し、準備から後片付けまでを見通して、何をどのような手順で調理するかを考えます。また、グループでの協力の仕方や効率のよい作業の流れを考えると、 さらに思考が深まっていきます。