低学年の道徳授業は教科書にひと工夫を!

道徳の教科化に伴い、各学校では、新しい道徳のあり方を考え、実践が行われています。ところが、その教科書が使いにくいという声も。私立小学校講師 多賀一郎先生によると、教科書に“ひと工夫”することで、子どもたちの実態に合った、多様な意見が出やすい授業をつくることができるといいます。そのアイデアをご紹介します。

目次

道徳の教科書は「工夫」して使う

現状の道徳の教科書が使いにくいという理由はいくつかあります。まず、起用されている話が中途半端という点です。物語などは一部抜粋し、肝心な箇所はカットされていることがあります。検定という性格上、さまざまな縛りのある教科書ですから仕方のないことですが、だからこそ、指導の工夫が必要になるのです。

新学習指導要領には、「児童の発達の段階や特性等を考慮し、指導のねらいに即して、問題解決的な学習、道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるなど、指導方法を工夫すること。(指導計画の作成と内容の取扱い(5))」とはっきり書いています。

例えば、教科書には、絵本がたくさん導入されています。低学年の子どもにとっては絵とともにストーリーが理解できるのでありがたい一方で、前述の縛りにより、絵のスペースが限られ、指導上、欲しい絵が全ては載っていません。また、教科書の指導書は、子どもの実情や地域の特性には対応していないので、どうしてもそのままでは使いにくいところが出てきます。

ある教科書の四年生の指導書における導入の発問はこうなっています。

「してはいけないことをしてしまって、正直に言えなかったことはありませんか?」

いきなりこの問いで、四年生の子どもたちが本当のことをすぐに語ってくれることはありません。子どもから、経験や実態からの本音を引き出すには、何か手立てを講じないと無理です。教科書を使ってどのような工夫をすれば、子どもたちの多様な考えを出し合えるか、実際の授業で説明していきます。

【二年 単元】「うそをつくってどんなこと?」

指導項目:正直・誠実

うそをついたりごまかしをしたりしないで、素直に伸び伸びと生活すること。

趣旨

低学年にとっての「うそ」は、まだまだ根深いものではありません。高学年になると、なかなか「うそをついてしまいました」等と、正直に言えなくなるものですが、この時期の子どもたちは、まだ素直な面を強く持っています。ちょっと心をつついてあげれば、本当のことを話すことができるものです。素直だからといって、「うそはいけない」と教え込むことには何の意味もありません。人間は思わずうそをついてしまう時もあるものです。その苦しさを思い起こしたり、想像したりすることで、うそをついてしまう自分もいることを認められるようになるでしょう。それをふまえて、これから自分がどうしていくのかを考えさせないと、通り一遍の「これからはうそをつかないようにしたいと思います」という答えしか出てこないだろうと思います。

教材『あのね』(東京書籍)

「あのね」という言葉にこめられた、ためらいの気持ち、心の痛みの表現としての「ちくちくする」という言葉、友達の優しさが本当のことを言おうと決心させること等、低学年の子どもたちが共感できる表現にあふれています。本時では、次の理由から、教材文を絵本で丸ごと読み聞かせします。

- 教科書の通りだと、絵本に表されている間がほとんど取れない。

- 絵の力がより生かされやすい。

- 個々の読み切る力がばらばらなので、一時間という中で自力で読ませると、読みの力の差が出てしまい、話合いにならなくなる。

もちろん、子どもたちが教科書を出して、自分で読み返すことができるようにします。子どもたちが、いかに自分の経験から考えられるかどうかがこの授業のポイントとなります。また、可能であれば、参観日に実施したり管理職に参観してもらったりして、「大人だってうそをつくことがある」ことを示すと、より効果的な指導になります。それも新学習指導要領の趣旨に沿った指導の工夫だと考えています。

本時の展開

【1】「うそ」について考える。

- うそをついたことがあるか尋ねる。

- 参観の保護者や先生たちにも尋ねる。→ 低学年の子どもたちは、大人はうそをつかないものだと思っているので、全員が手を挙げることに驚きます。

- どんなうそか、大人二人に答えてもらう。

- 自分のうそをシートに書く。→ この段階で書かせるのは、「大人だってうそをつくことがあるんだ」という気持ちになると、安心して書きやすくなるからです。

【2】『あのね』を読み聞かせして、「うそ」をついたときの気持ちを考えて書く。

→この段階で気持ちを書かせるのは、絵本に共感して「自分も同じようなことがあるな」という気持ちになるからです。

【3】グループで聞き合う。

→ 聞き合いにするのは、黙って聞くだけで多様な考え方に触れることができるからです。シートを基にして自分の考えを述べ、他の子どもたちのことを聞きましょう。

【4】もう一度教科書を見ながら読み聞かせして、授業を振り返らせる。

評価

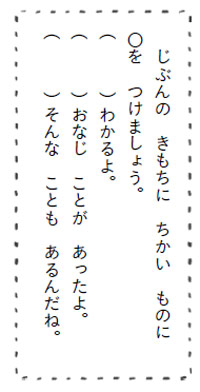

道徳の評価は基本的には、子どもたちの振り返りが妥当ですが、低学年では表現力が弱く、同じような「うそをつくのはやめようと思います」という言葉が並ぶでしょう。そこで、次のチェックリストで、自分の思いがどの程度なのかを選ばせましょう。