「数学の世界」「現実の世界」の両面を大事にする【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #51】

前回は、今夏の日本数学教育学会の全国大会(石川県大会)で発表を行った、山梨県甲斐市立竜王北中学校の鷹野公俊教諭に、授業づくりの考え方やその背景となる教育観などについてお話を伺いました。最終回となる今回は、前回紹介したような授業づくりの考え方を反映した1年生の実践事例を紹介していただきます。

鷹野公俊 教諭

目次

「保護者席のレイアウトを考えよう」という授業

鷹野教諭は、学習指導要領解説に示された、算数・数学の学習過程のイメージ図に示されている、「数学の世界」「現実の世界」の両面を大事にしていると話します。前々回紹介した「多角形の内角の和」は「数学の世界」に関わる「数学の事象」を扱うものでしたが、今回は、「現実の世界」に関わる「日常生活や社会の事象」を扱った、1年生の実践事例を紹介していただきます。

この授業は方程式の学習を行った単元の最後に2時間続きで行った、「保護者席のレイアウトを考えよう」という授業です。鷹野教諭は次のように説明します。

「この授業を実践したのは、学園祭の後で合唱発表会の前という時期でした。この授業の前に管理職とも相談し、学園祭で保護者にアンケートを取ってもらって、それを示すことから授業を始めました(最下部資料3参照、1/2時分)。

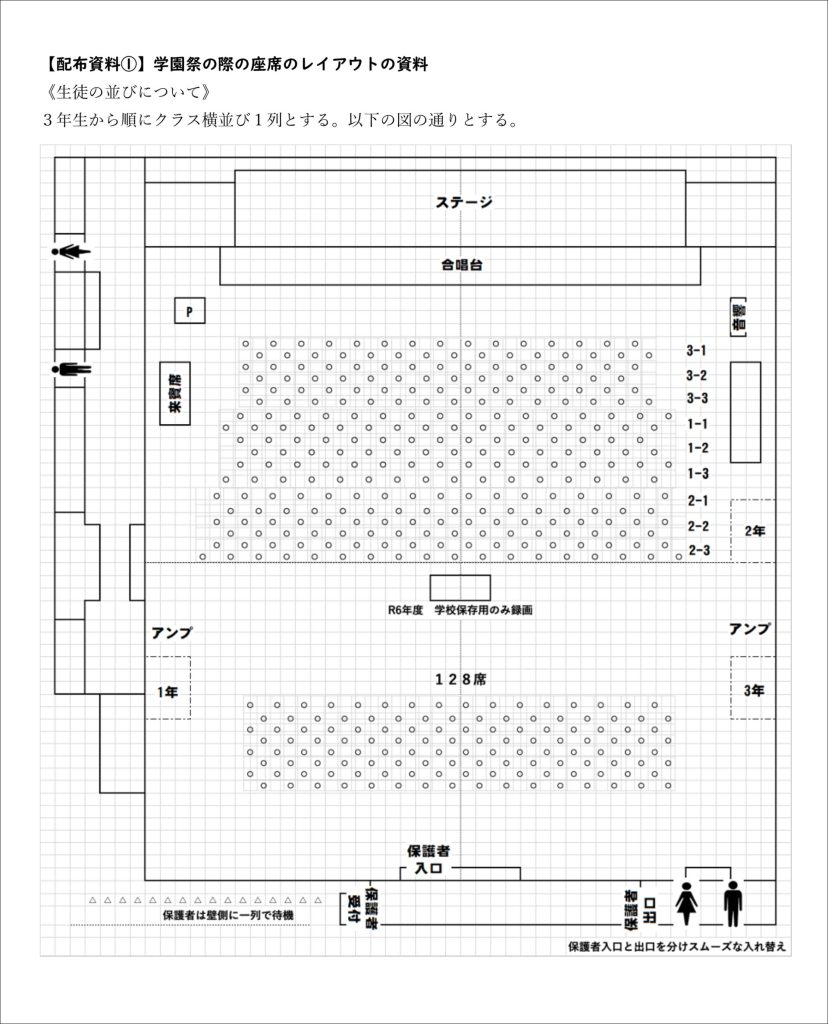

実際に保護者からは、『席が窮屈だった』とか『以前は入れ替えがなく全学年が見られたのに、(席数が少ないため)入れ替えがあって他学年が見られなくて残念だった』という回答が実際にありました。そこで『この問題を解決するために、保護者全員が入れるような席が設置できるのか。そのためには、縦横の間隔を何cmにすればよいのか』ということが学習のスタートになっています(資料1参照)。

最初に、全学年入れ替えをせずに見るために、何席用意すればよいかという目的があり、それが実際に実現可能かを判断するために方程式を使っていこうという流れで、『合唱発表会の保護者席のレイアウトを提案しよう』という目標を設定しました。

【資料1】学園祭の座席の図

実際に学園祭で設定されていた席数は128席でした。しかしそれでは足りなかったので、『じゃあ、席数をほぼ倍にしてみたらどうなるだろう?』と子供たちが言い出すところから探究がスタートしていきます。ちなみに、似たような数を求める学習を方程式の単元の学習でやっているので、それを活用して考えることができるのです。

そこから、生徒数、家庭数などを考慮し、まずは学園祭時の倍で、家庭数とほぼ同数である256席ならどうなるか考えてみようということになり、実際の体育館の後ろ側のスペースや学園祭時の席の配列図を基にしながら、保護者席の最前列から最後列までのスペース13.5mや席を入れられる横幅28m、椅子の縦の長さ45cmなどを使いながら席数を倍にするとどうなるか、計算をしていきました。

そうすると、椅子の(図の保護者席の最前列からの)前後の間隔を20cmにすると、横は学園祭時と同様で、縦の幅13.5mにピッタリ当てはまるように256席を入れることができることが分かったのです。そこで、『それでいいのかな?』と私が問い返すと、『あれっ、これじゃ出入りできないんじゃない?』という声が子供たちから挙がりました。体育館の最後部まで席が並ぶため、出入り口をふさいでしまうのです。

そこから2時間目に入り、探究の2周目のサイクルを回していきました(最下部資料3参照、2/2時分)」