【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯14 あの日の鍵を開けて~インクルーシブ教育のこれから

通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。今回のテーマは、「今後のインクルーシブ教育」です。

執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則

目次

はじめに

北海道オホーツク地方の小学校で、通級指導教室を担当している高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合う中で感じたことや考えたことを綴っています。ここに記す事例は、これまでに出会った子どもたちのエピソードを組み合わせて作った架空のお話ですが、実際に過ごした時間の空気感を込めています。

今回は「インクルーシブ教育のこれから」をテーマに、私自身の歩みを振り返りながら、これからの学校のあるべき姿について考えてみたいと思います。

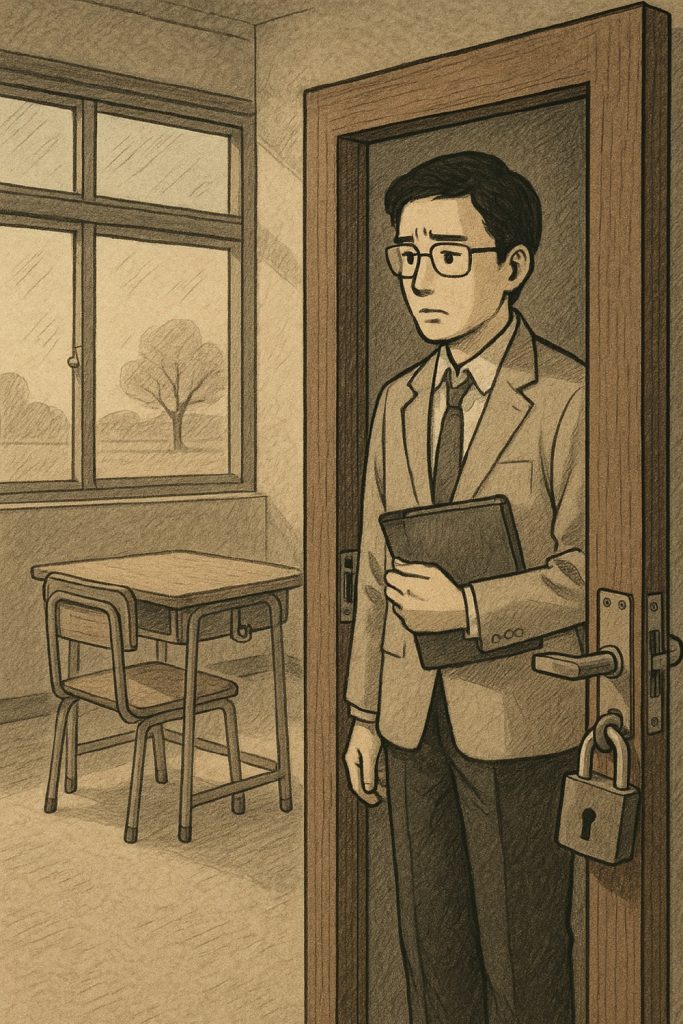

1.鍵のかかった教室

「特学の免許を持っているのは、キミしかいないのだよ。」

私が教員になったのは、昭和の終わりでした。採用の知らせを受けた電話で、赴任する学校の校長先生が少し言い訳めいた口調でそう告げました。出勤初日に教頭先生に案内された“特殊学級”(現在の特別支援学級)は、理科室や図工室の向こう側、校舎の一番隅にありました。教室の入り口には鍵が付いていました。

「あっ、それね。子どもが逃げないようにするためのものだよ。」

――ここは牢獄か? 大学を卒業したばかりの私は、強烈な違和感を覚えました。

それが、私の教員生活の出発点でした。今なら人権侵害で問題になるようなことが、当時の学校では平然と行われていました。教職員は誰も異を唱えませんでした。校舎の片隅のその教室は、社会のまなざしからも閉ざされていたのだと思います。

あの日の「鍵のかかった教室」は、時代の象徴でした。

2.この子らを学校の一員に

教員一年目の私と、会話が難しい二人の子どもとの学校生活が始まりました。鍵のかかった教室で、登校から下校まで三人きりで過ごす毎日は、息が詰まりそうでした。六年生の子は突然パニックを起こして泣き叫び、四年生の子は手をひらひらさせて室内を駆け回っていました。

どうすればいいのか分からず、私は子どもを連れて散歩に出かけました。町の人たちは、私たちに優しく声をかけてくれました。体育館やプールなどの施設も、いわば“顔パス”で使わせてもらえました。少しだけ手応えを感じました。

やがて私は、職員室に行くことを日課にしてみようと考えました。職員との関わりが、子どものコミュニケーションのトレーニングになると思ったのです。

当時の職員室には喫煙者が多く、机の上には陶器の灰皿が置かれていました。ある日、子どもがその灰皿を触って落とし、割ってしまいました。

「なんで、この子らを職員室に連れてくるんだ!」

灰皿の持ち主のベテラン教員が激怒しました。当時の学校には、特殊学級の子どもを職員室に入れないという暗黙のルールがありました。謝りながら教室に戻ると、悔しさと無力感で涙が出ました。悔しさの正体を言語化できない自分の無力さが情けなかったのでした。

それでも私は、翌日も子どもを連れて職員室に行きました。この子たちが「学校の一員」だと認めてもらわなければ、何も始まらない――そう直感していたのです。

やがて職員の中に理解者が現れ、少しずつ雰囲気が変わりました。あのとき怒った教員が、趣味の釣りの話を子どもにしてくれるようになり、魚拓を見せてくれました。子どもたちは目を輝かせて聞いていました。

人は、関わってみて初めて分かることがある。私は、学校の中に“扉が開く音”を聞いた気がしました。

3.時代は変わったが、壁は残る

平成に入ると、発達障害者支援法や障害者差別解消法などの制度が整い、特別支援教育が始まりました。かつての「特殊学級」は姿を変え、特別支援学級で学ぶ子どもたちは、特殊教育の時代に比べると、おおむね快適に過ごせていると感じます。

しかし、制度が整っても、学校文化の深いところにはまだ「見えない壁」が残っています。

支援を受けることを“特別扱い”と捉える空気。

「支援が必要な子」と「そうでない子」を分けて考える発想。

それは教師の中にも、無意識のうちに根を張っているのかもしれません。私は、そうした見えない壁こそが、今の教育現場の課題だと感じています。

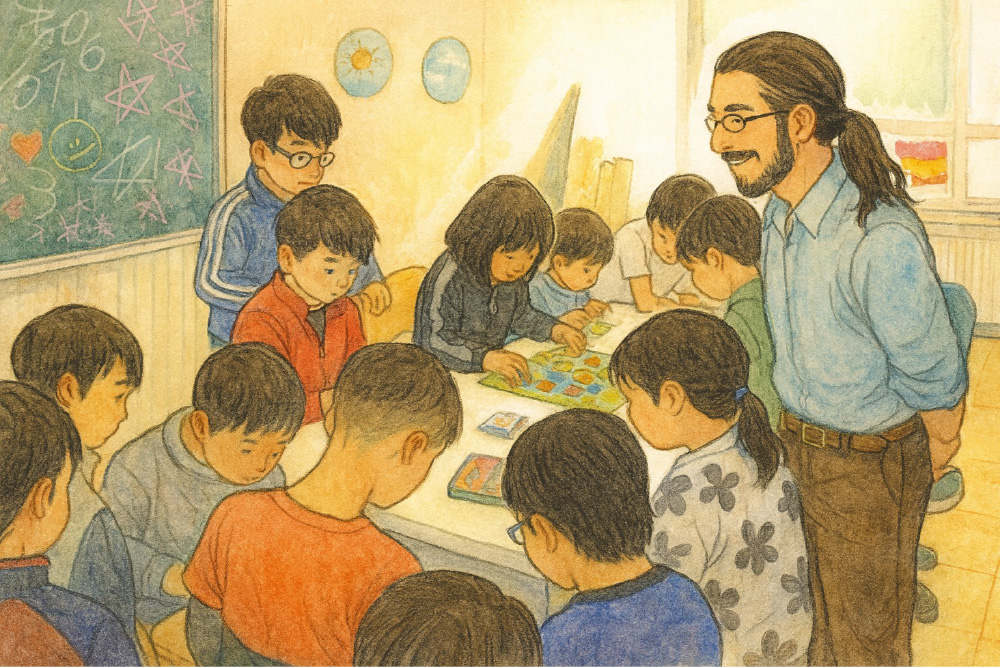

4.通級指導教室から見える風景

話は、令和の今に移ります。

開設から半年が経った通級指導教室には、今日も休み時間になると多くの子どもたちが集まります。閉鎖されたパソコン教室から運んできた大きなテーブルの周りで、カードゲームやアナログゲームを楽しむ声が響きます。

特別支援学級が「特殊学級」と呼ばれていた頃、こうした光景が生まれるまでには数年を要しました。時代は確かに変わりました。子どもは親の意識を映す鏡でもあります。特別支援教育は、人々のまなざしを少しずつ変えてきたのです。

私は子どもたちに問いかけます。

「それって、何の勉強?」

「あっ、コミュニケーション力を高める学習です!」

そう答える子どもの表情には、自分の学びを誇るような明るさがあります。

しかし、まだ心理的な壁はあります。通級を勧めた子に「入りたいけど、親が許してくれないかなぁ…」と打ち明けられたこともあります。

「親を説得できるのは子どもだよ。前向きな反応だったら、私からも話してみるからね。」

私はそう言って、子どもを後押しします。

支援を受けることにためらいがある現実を前に、私はいつも考えます。

“支援”とは何か。“特別”とは誰に対してのことか。

5.インクルーシブ教育を見据えた特別支援教育へ

特別支援教育は、一部の子どもだけのための教育ではありません。すべての子どもが、必要に応じて支援を受けられる「共通の学びの仕組み」であるべきです。通級指導を担当する私は、インクルーシブ教育の実現に向けて、次の3つの視点を大切にしています。

① 子どもファーストの支援を

読み書きや計算が苦手な子どもに個別指導を行う場面は、学校現場では日常的に見られます。しかし、その支援は本当に子ども自身が望んでいるものでしょうか。大人の善意による支援であっても、子どもが「やらされている」と感じていれば、学びへの意欲は育ちません。私は常にこう問いかけます。

「きみはどうしたい?何ができるようになりたい?」

子どもの声に耳を傾け、学習内容や方法を一緒に考えること。それが、子どもファーストの支援の出発点だと考えています。

② 障害の有無ではなく、適応の困難さに目を向ける

教職員が支援の必要性を感じるのは、子どもが学校生活にうまく適応できていない場面に出会ったときです。たとえば、授業中に立ち歩いてしまう子どもがいたとき、「この子は話を聞けない」と捉えるのではなく、「なぜこの場に居続けることが難しいのか?」と背景を探ります。

注意の持続が難しいのか、刺激が多すぎるのか、情緒的な不安があるのか。私は、そうした要因を分析し、関係する教職員と共に、学びに参加できる環境や手立てを考えます。

しかし現行制度では、支援を受けるには「障害名」の報告が求められます。私たちが本当に必要としているのは、子どもが学校生活に適応できる方法を見つけることであり、障害の有無を証明することではありません。特別支援教育の制度が「障害の有無」ではなく、「適応の困難さ」に基づいて支援を設計する方向へと進むことを願っています。

③ 通級指導教室を“学びの交差点”に

かつて特別支援教育は、「専門家による特別な指導」として捉えられていました。しかし今、求められているのは、専門性を閉じた技術としてではなく、学校全体で共有し合う“開かれた知”として育てていくことです。

通級指導教室は、子どもを支えるために教職員がつながり、学び合う場であるべきです。担任、教科担当、管理職、支援スタッフが情報を共有し、同じ子どもの成長を共に考える。そうした“学びの交差点”としての役割を、通級指導教室が果たしていくことが、これからの特別支援教育に求められていると感じています。

6.おわりに

あの日の鍵のかかった教室から私の教員人生は始まりました。今は、子どもたちが自らの手で“鍵を開ける”姿に出会えるようになりました。

インクルーシブ教育の実現は、制度の改革だけでなく、現場の一人ひとりのまなざしと実践の積み重ねによって進んでいきます。すべての子どもが安心して学べる学校を目指して、私はこれからも、省察を続けます。

※参考資料

〇文部科学省『教育課程企画特別部会 論点整理』令和7年9月25日

高田保則先生プロフィール

たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。