小6国語科「永遠のごみ」プラスチック 全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度版からの新教材、小6国語科「永遠のごみ」プラスチック(東京書籍)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/神奈川県平塚市立花水小学校・佐野裕基

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、複数の情報を関係づけて読み、プラスチックごみの問題に対する自分の考えをまとめる力を身に付けることをめざします。

東京書籍の指導書では、文章を読んでまとめた意見を発表することが示されていますが、ここでは、複数の情報を関係づけて読み、自分の考えを形成することに重点を置いたアイデアを提案します。

教材文を「発表するために読む」のではなく、複数の情報を関係づけながら読む力を育てることを目的とした単元にする必要があると感じたからです。

※思考・判断・表現C(1)カ→C(1)オに変更しています。これに伴い、年間指導計画においてC(1)カを扱う単元の内容や位置付けについて、必要に応じて調整してください。

情報と情報を関係づけて「読むこと」の学習は、5年生教材「和の文化を受けつぐ-和菓子をさぐる」、「『弱いロボット』だからできること」などの教材を通して学んできました。さらに、「文章と図表」や「和の文化を発信しよう」、「考えのちがい」といった「書くこと」の学習でも、繰り返し学んできました。

5年生での「読むこと」の学習では、教材文と関係する資料が一つ提示されていたのに対し、本単元では資料が二つ提示されています。

教材文の内容と資料の情報を比較して共通点や相違点を整理したり、キーワードを抜き出したりするといった既習を生かして、子供たちがプラスチックごみの問題に対して、自分なりの考えを導き出せるようにしましょう。

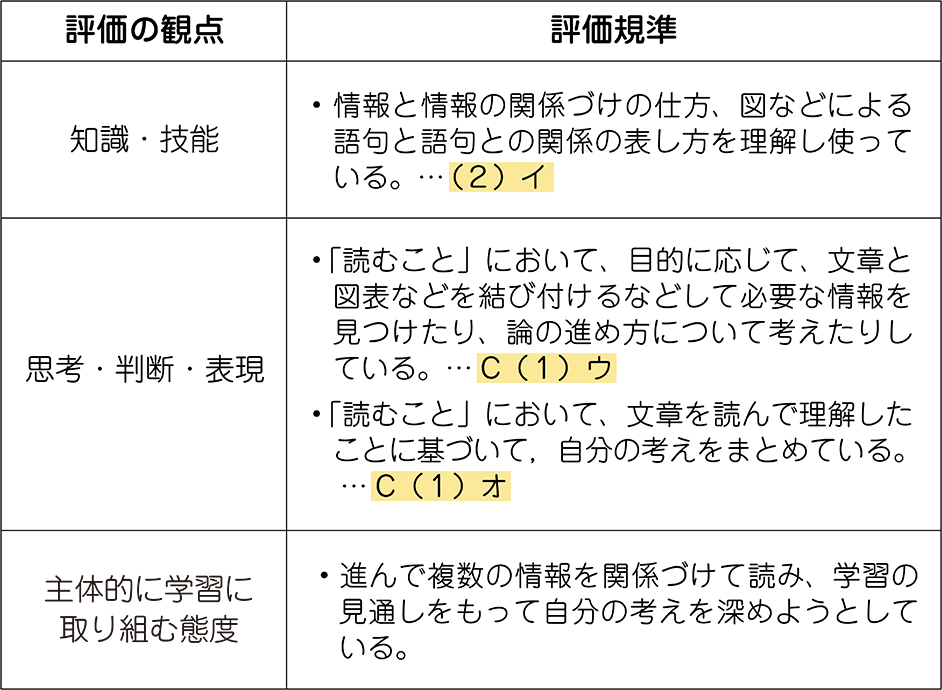

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、複数の情報を関係づけながら文章を読み、理解したことに基づいて、自分の考えを文章にまとめることを言語活動として位置づけました。

この言語活動は、単なる読解ではなく、読んだことを活用して自分の考えを形成し、まとめることをめざします。

自分の考えをまとめる際には、文章を読んで理解した内容と既有の知識や経験を結び付けて、自分の考えを形成できるようにしましょう。また、筆者の主張や事例などを根拠として活用し、考えの理由を明確に示すことによって、論理的な思考力を育むことができます。さらに、複数の情報を関係づけることで、多面的・多角的な視点をもって考える力を育成することもできるでしょう。

文章を読んで理解したことについて、自分の考えを主体的に表現できるようにしましょう。

〇 言語活動と指導事項の関連

自分の考えをまとめる活動では、教材文と二つの資料の情報を整理し、自分の考えの根拠となる情報を選んだり、自分の考えに合うように再構成したりします。この言語活動は、情報の扱い方や目的に応じて必要な情報を見つけることに関する指導事項と関連しています。

情報を整理する際には、一定のきまりを基に順序立てて系統化したり、類似する点を基にまとめたりします。また、教材文や資料の関係する語句を丸や四角で囲んだり、線でつないだりするなど、図示することによって情報を整理しましょう。

単一の情報のみに基づくのではなく、複数の情報を比較や分類したり、関係づけて検討したりする力は、情報化社会の中で必要不可欠なものになります。日常生活でも生きる汎用性の高い力を身に付けられるようにしましょう。

そして、文章の内容を理解するためには、文章全体を通して、筆者が取り上げている内容の中心と考えの中心を捉えることを通して、要旨を把握することが大切です。

文章の一部だけに注目するのではなく、全体の構成や展開を正確に捉えるようにしましょう。その際、筆者がどのような事実を理由や事例として挙げているか、どのように論を進めているかなど、説得力を高める工夫にも目を向けましょう。

4. 指導のアイデア

〈 日常生活と関係づけて、身近な問題であることを把握する 〉

教材文を読む前に、身の回りにあるプラスチック製品を挙げる活動を取り入れます。

子供たちは、ボールペンや消しゴム、定規、ファイル、筆箱ケース、牛乳のストローといった学校生活で使用するものから、お菓子の袋やカップ麺の容器、レジ袋、ペットボトルのキャップ、家庭用ラップ、バケツ、おもちゃといった日常生活で使われているものなど、幅広く挙げるでしょう。

そして、「プラスチック製品の正しい捨て方を知っていますか?」と問いかけます。多くの子は、資源ごみとして出すことを知っているでしょう。しかし、資源ごみとして扱うものは、容器包装リサイクル法に基づき、プラマークやPETマークが付いているものに限定されていることを知らない子も多くいます。

例えば、レジ袋にもプラマークが付いているものと付いていないものがあります。魚や肉などの商品を包んでいたラップは資源ごみとして扱うのに対して、家庭用ラップは燃えるごみとして扱う自治体が多いということもあります。また、プラスチック製品のバケツも、燃えるごみとして扱う自治体もあれば、燃えないごみとして扱う自治体もあります。

このように、プラスチック製品は種類によって正しい捨て方は異なり、プラスチック製品だから資源ごみにすればよいというわけではありません。さらに、各自治体のごみの分別方法を確かめることで、子供たちが、「自分たちはごみの正しい捨て方を知らない」ことに気付き、「ごみを正しく捨てられなかったら―」と、教材文の内容を身近な問題として捉えることができるようにしましょう。

〈 カラーペンや色鉛筆などを用いて情報を整理する 〉

教材文や資料の情報を整理する際に、カラーペンや色鉛筆などを用います。例えば、教材文と資料の共通点には赤で線を引き、相違点には青で線を引きます。

すると、「漁をするときに使うあみ」と「漁網」が共通する内容であることを可視化できたり、教材文では使用後の漁網が生き物に与える影響だけしか述べられていないのに対して、資料では漁網が再利用されている事例が紹介されているという相違に気付いたりすることができるでしょう。

また、筆者の主張には直線、事実には波線、共通するキーワードは四角で囲むなど、マーキングを指定することで、複数の情報を関係づけて考えやすくすることができます。

5. 単元の展開(8時間扱い)

単元名: 文章と資料を読み比べて、自分の考えをもとう

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時、3時)

① 既習事項を確かめ、学習の見通しをもつ。

②「永遠のごみ」プラスチックを読み、事実と感想、意見などの関係を押さえ、文章の構成を捉えたり、要旨をまとめたりする。

③ 筆者の伝えたいことを知るために、必要な情報を見つけたり、論の進め方について考えたりする。

・第二次(4時、5時、6時)

④「永遠のごみ」プラスチックと資料①を関係づけて読む。

⑤「永遠のごみ」プラスチックと資料②を関係づけて読む。

⑥「永遠のごみ」プラスチック」と資料①・②の情報を整理し、自分の考えに生かせるように情報を再構成する。

・第三次(7時、8時)

⑦ 文章を読んで理解したことについて、これまでの経験や既有の知識などと関係づけながら、自分の考えを文章にまとめる。

⑧ 複数の情報を関係づける時、どのような点に着目して自分の理解や考えを深めたかを振り返り、身に付けた「言葉の力」をまとめる。

6. 全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!