教科・単元における社会に開かれた学びとは?ベネッセ「企業コラボコンテンツ」活用のススメ【PR】

教科書での学びと社会の現実をつなげ、子どもたちが自ら問いを立て探究する姿を引き出したい――。その思いから生まれたのが、ベネッセコーポレーションの「企業・団体コラボコンテンツ」です。今回はトヨタ自動車株式会社の教材を題材に、監修を務められた田野健先生・黒須直之先生に、教科・単元における探究の工夫や教材研究の方法について伺いました。

提供/ベネッセコーポレーション

【監修先生プロフィール】

田野健先生:金沢市立公立小学校教諭。趣味は新しいことに挑戦すること。社会科の授業づくりをサポートするサイト「社会ノマド」を運営。企業・団体コラボコンテンツ教材「トヨタ自動車株式会社」編の監修者。

黒須直之先生:さいたま市立公立小学校教諭。埼玉大学非常勤講師。子どもたちが「学ぶ楽しさ」や「学びのよさ」を感じられるような授業を模索中。企業・団体コラボコンテンツ教材「トヨタ自動車株式会社」編の監修者。

【企業・団体コラボコンテンツ】

教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるようにしたい、という思いで生まれた事業です。先生方のお声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しております。今回は教科・単元における企業コラボコンテンツ教材をご紹介します。(総合的な学習における探究学習のインタビュー記事はこちらから)

▶自動車をつくる工業(提供:トヨタ自動車株式会社 ※第5・6時における「自動車と環境の関わり」における教材提供) https://bit.ly/4pSAo8C

目次

総合と教科・単元における“探究”の違いとは?

田野先生:社会科と総合の決定的な違いは、明確なゴールが決められているか決められていないかだと考えています。

総合は、例えば「食料不足の解消をしよう!」や「金沢市の魅力ってなんだろう?」など、テーマが抽象的で、オープンエンド的な単元の構成になります。それに対して社会科は、学習指導要領で単元のゴールが明確化されています。例えば「天皇中心の国づくり」の単元では 「奈良時代ってどんな時代?」というような抽象的な問いに対する答えを出すのではなく、「天皇中心の時代になった」ということを落とさなくてはいけない。「探究的に学習」させつつも、ゴールはピンポイントというのが総合と教科の単元における“探究”の違いであり、社会科で“探究”的に学習させることの難しさだと考えています。

黒須先生:教科の学習ではある程度決められたスタートやゴールの中で、いかに子どもたちが「自分たちで」探究している、答えを見つけていると感じさせてあげられるかというのが大事かなと思います。そして、そこまでの構成の大部分は教員が握っているように感じています。

一方、総合の場合は、比較的、スタートもゴールも広がりがあり、問いも学校の指導計画などで設定はされているけれども、そもそも子どもたちにとって身近なところ・学びたいところ・気になったところから課題設定をして学びが始まっていることが多いと思います。総合の方がよりリアルな探究、教科の方は少し違って資質能力のために学び方を学んでいくための探究というイメージです。

田野先生:子どもたちに良い意味で“勘違いをさせること”ってめちゃくちゃ大切ですよね。子どもたちは自分で学び方を見つけて学んでいるように感じさせつつ、教員が裏ではその決められたゴールに向かってしっかりリードしていることが重要です。裏でリードすることって難しい部分もあると思いますが、そのためにも事前に教員自身がしっかり教材理解を深めて単元をデザインしておくことが重要だと思っています。準備が十分でないと授業の中でどの方向にリードをすればいいのかがわからなくなってしまうため、うまく“勘違いさせる”ことができるかどうかは教員の準備次第だなと思います。

黒須先生:確かにそうですね。子どもが導入部分で感じた興味・関心がその後の学習に対する原動力になるため、子どもたちが自分で探究しているという感覚を持続できるようにしてあげたいです。

あとは、スタートからゴールまでの間に少なからず子どもに通ってほしいポイントがあるため、そこはきちんと通れるようにリードしてあげたいなと思っています。行ったり来たりしても、どれだけ時間がかかってもいいけれど、ひとまずこのチェックポイントは通ってね、というところを明確にしておくイメージです。

教科・単元における教材研究の方法とは?

田野先生:教材研究って、すればするほど教材の魅力が分かるから、伝えたいことが膨大に出てきて、全部盛り込んでしまいたくなるんですよね。でも、学習指導要領で述べられていることもあるから、そことのすり合わせが重要で、いかにシンプルに要点を絞って削っていくかが大切だなと思っています。

黒須先生:どうやってシンプルにするかって、めちゃくちゃ大事ですよね。伝えたい内容が増えれば増えるほど、「こうしてほしい」とお願いすることも増えるため、子どもたちの自然な学びではなく教師主体の教える授業になってしまう気がします。シンプルに削ったところを入り口として、子どもたちが学びを広げていってくれたらいいなと思っています。

――教材研究の方法自体に迷われている先生も多いのかなと思いますが、具体的にどのようなやり方で教材研究を進められているのでしょうか?

田野先生:自分の場合は、教材研究を2回行うようにしています。1回目は単元に入る前に調べます。そもそもその単元の内容自体を知らないといけないから、例えば5年生の産業学習だと“この企業や産業にどんな魅力があるんだろう”という観点で調べています。

ある程度魅力が分かってきたら、学習指導要領や教科書などを見ながら、授業の組み立てを考えることが多いです。単元の構成を考える中で “こういう資料があったらいいな”が出てくるので、次に資料を作るために2回目の教材研究を行います。でも、ここまでできるのは本当に自分が社会科が好きだからで、毎単元やるのは大変だと思うんですよね。そのために自分が作った教材や単元デザインを「社会ノマド」※で発信して、全国の先生たちの社会科の授業づくりの叩き台として使ってもらって、少しでも先生方の授業準備の効率化に貢献できたら……そして、社会科の面白さに触れてもらえたら……という思いがあります。

※社会ノマド:小学4年生~6年生の社会科の【全単元・全時間】の【授業の流れや資料】を公開しており、社会科の授業づくりをサポートしているサイト

https://shakainomado.blog.jp/

黒須先生:まずは教員がその教材の良さとか面白さに共感するというのは、とても大事だと思いますね。私は、まずはナチュラルに、この教材にはどんな面白さがあるのだろうというところを、自分自身で感じてみるようにしています。

田野先生:算数や理科は普遍的な教科ですが、社会科はその時代ごとの出来事や価値観が反映されるため、毎年教材研究を重ねることで自然と新しい発見や見え方が生まれてきますもんね。そういう発見をするためにも、どれだけ教材に触れたことがあっても、毎年教材研究はするようにしています。

黒須先生:たしかに社会はそうですよね。時の流れと共に変化するから、企業の在り方や社会の情勢と共に変化しやすい教科だなと思います。ただ、教材への感じ方に関しては、算数なども意外と後からもう1回やってみると見え方が変わる部分はある気がするので、共通している部分もあるなと感じています。

――子どもたちの中には、その教科にまだ興味・関心を感じられていない子もいると思います。そんな子どもたちも前向きに取り組める授業を行うことって大変ですよね。

田野先生:5年生の社会科で学習する産業の中で、お米や水産業は子どもたちが消費者なので意外と身近に感じられる部分が多いのですが、自動車工業の場合、保護者の方が消費者であり購入者で、子どもたちは実際は「乗るだけ」であったりするので、自動車って子どもたちにとって身近なようで身近ではない教材なんですよね。だから、いかに単元の導入部分で身近だと感じられるようにするかは意識しています。

黒須先生:身近に感じられるようにする工夫、とても大切だと思います。自動車産業の後に学習する情報は、タブレットやインターネットが学校でも活用されるようになって、実は子どもたちにとって身近なものになっているので、意外と共感しやすい単元かもしれません。教科だけではなく、単元によっても、子どもたちの興味・関心の度合いはかなり変わってくるので面白いです。

田野先生:例えば、子どもたちにとって身近な米作りの単元では、米農家の工夫や努力を学習していく中で、米作りに関わる人々の「すごさ」に触れられるように単元を作るのですが、2次の後半では、米作りが抱える課題について学習していきます。米が売れなくなってきているから、成り手不足になり、高齢化が進んでいる……ここで授業を終わらせてしまうと、「あ~、日本の米作りってお先真っ暗だな……」と、子どもたちが希望を持てない状態で終わってしまいますよね。それだけは避けたいので、そんな状況の中でも、その課題と立ち向かって売り上げを伸ばしている事例を持ってきて、社会課題を解決するために頑張っている大人がたくさんいるんだよ、というところまで子どもたちに知ってもらいたい! 子どもたちには未来に希望をもってほしい! そんな願いを込めて、5年生の社会科の産業単元は作るようにしています。

黒須先生:最後は“人”に落とすという授業の流れ、とても素敵ですね! 経験ベースだと子どもたちも語りやすいので、やはり身近な教材を持ってくることで、子どもたちから自然な問いが生まれる状態を作り出すことは、とても大切だと思います。

最近、オーセンティックな学びが注目されていますが、社会科は特にそこに紐づけやすい上に、学んだことと実生活とのつながりを感じる機会が多いのではないかと思います。実社会の取り組みを実生活と紐づけて学ぶことは、やはり重要ですね。

学習のねらい×実生活に紐づく学びを両立させた教材とは?

――現在社会的な取り組みの一環として、小中学校へ学習教材を提供されている企業も増えています。実生活に紐づいた学びを実現するにあたって、企業に提供された教材はどのように学校現場で役立っていますか?

田野先生:企業ならではの視点や知識、情報が盛り込まれているからこそ、教員だけではなかなか知り得ない情報であったり、準備できない幅広い学びが実現できるところがとてもありがたいです。単に調べるだけでは得られないリアルな情報や社会課題が教材に反映されているため、子どもたちは社会とつながる学びの機会を得られていると思います。 どれだけ教材研究をしても、教員は教育のプロではあるけど、その教材の世界の“素人”であるのは間違いないですからね。

黒須先生:企業が提供するコンテンツを通じて、学校で子どもと学んでいるだけでは見切れない課題や、普段は気づきにくい課題に触れられることは大きな魅力です。こうした体験こそが「社会に開かれた学び」につながっていくのだと思います。

田野先生:そうですね。また、企業の力をお借りして子どもたちの興味・関心を得られたらとは思いつつ、「○○企業ってすごいよね!」と感じさせるのではなく、あくまでもその産業や社会全体がどう動いているのかということを子どもたちに理解してもらうために、どんな教材を活用したらよいかを教員は考えていかなくてはと思います。企業の方々は同じ産業の中でも、自分たちの企業だけが取り組んでいることを前面に出す必要があるのかなと思いますが、子どもたちに単元の本質的な部分を学んでもらうために、授業で活用できる教材なのか、活用が難しい教材なのかということを、しっかり教員が見極める必要があるのも事実ですね。

黒須先生:その点、「企業・団体コラボコンテンツ」では、現役の先生方が既に監修に入って授業の中で使えるような形にしてくれているというメリットがありますよね。教材研究や授業準備も効率化できると思います。

田野先生:「企業・団体コラボコンテンツ」はそういった意味でも一定の安心感があるコンテンツかなと思っています。だから、そのまま使うも良いですし、ちょっと工夫したい場合には企業の取り組みなどを調べて要素を追加するのも良いと思います。

ベネッセの「企業・団体コラボコンテンツ」とは?

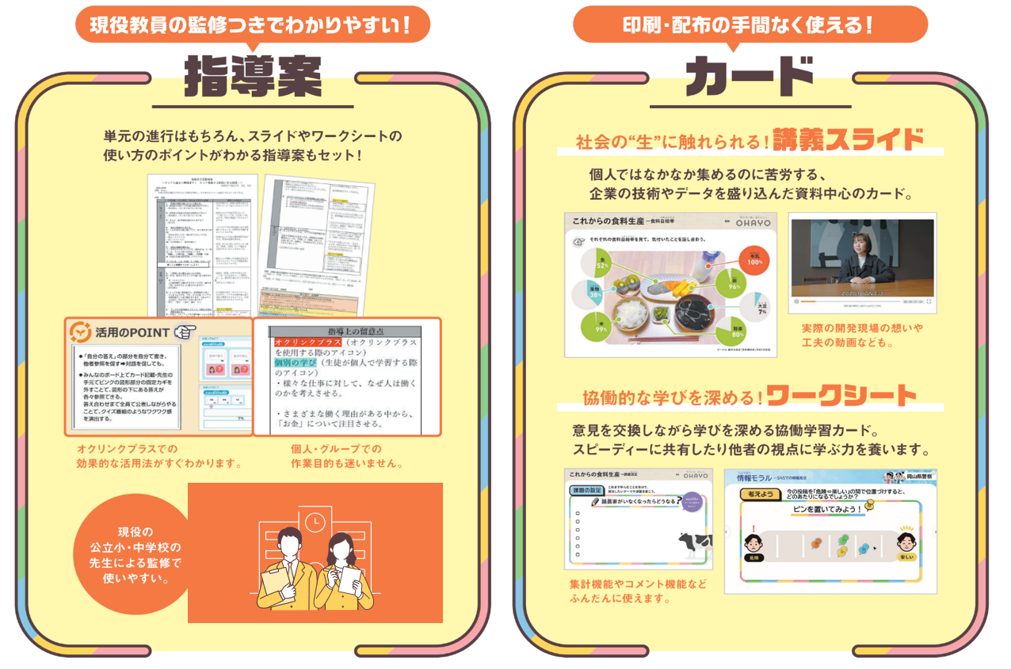

ベネッセコーポレーションの「企業・団体コラボコンテンツ」は、教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるようにしたい、という思いで生まれた事業です。ミライシードに寄せられた先生方のお声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しております。

・授業案

・スライド教材

がセットになっており、先生方の指導計画に合わせて、1時間からでも自由に活用することができます。

▶企業・団体コラボコンテンツ専用サイト:

https://bit.ly/42ECDT1

▶ミライシードとは:https://bit.ly/3IvIwKG

どんな教科でも、教科書に書かれた知識を理解するだけではなく、それが社会の中でどのように活きるのかを実感できることがより大切になってきました。子どもたちが「自分ごと」として学びを捉えるためには、実社会との接点が欠かせません。その実現を支えるのが、「企業・団体コラボコンテンツ」です。各教科・単元のねらいに沿って、企業や団体の取り組みを教材化。実際の仕事や社会課題を題材にすることで、子どもたちの興味・関心を引き出し、より深い探究につなげられます。

ぜひ先生の授業でも「企業・団体コラボコンテンツ」を活用して、教科・単元の学びを社会とつなぐ一歩を踏み出してみてください。