小6算数「比例と反比例」指導アイデア《比例の性質について考え、比例の関係は式で表すことができることを知る》

執筆/富山県高岡市立木津小学校教諭・屋鋪善祐

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、富山大学附属小学校教諭・羽柴直子

目次

年間指導計画

・対称な図形

・文字を使った式

・場合の数

・分数×÷整数

・円の面積

・分数×分数

・分数÷分数

・角柱と円柱の体積

・資料の調べ方

・小数と分数の計算

・比と比の利用

・拡大図・縮図

・比例と反比例

・およその面積と体積

・算数のまとめ

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1時 伴って変わる2つの数量の変わり方について考える。

第2時 紙・クリップの枚数と重さとの関係を調べ、説明する。

第3時 針金の長さと重さの2つの数量が伴って変わることを調べ、比例の意味について考える。

第4時(本時)比例の性質について考え、比例の関係は式で表すことができることを知る。

第5時 比例の性質を利用して、比例の関係を式で表す。

第6時 xとyの関係を式に表し、決まった数は何を表しているか考える。

第7時 比例の関係をグラフに表すことを考え、かき方と特徴を知る。

第8時 グラフを見て、比例しているかどうかを判断したり、数値を読んだりする。

第9・10時 比例の関係を表す式やグラフを用いて、問題解決の方法を考える。

第11時 反比例する2つの量の変わり方を調べ、反比例の特徴を考える。

第12時 反比例の性質を見付け、反比例を表す式やグラフについて考える。

第13時 反比例の性質を利用して、問題解決の方法を考える。

第14・15時 適用問題を解く。

本時のねらい

yがxに比例するとき、y=決まった数×xと表せることを理解し、比例の関係を式に表すことができる。

評価規準

比例の関係のときに成り立つきまりに着目し、比例の式や「決まった数」の多様な意味について考察することができる。

本時の教材のポイント

比例の関係を式に表す授業では、「y÷xはいつも決まった数になること」「yをxの式で表すと、『y=決まった数×x』になること」を押さえようと、教師主導な展開になりがちです。そこで大切にしたいのは、比例の関係を式に表すことのよさに気付く授業展開を意識することです。

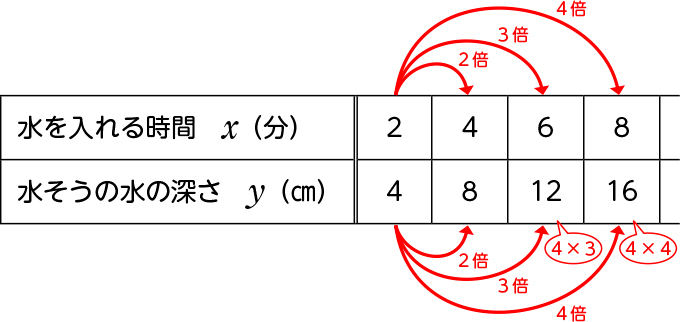

本時の導入場面では、下のイラストのような直方体の水槽に水を入れていく動画を視聴します。2分後に水の深さが4cm、4分後に水の深さが8cmになることを確認し、表に書き込んでいきます。ここで一旦動画を止め、「6分後の水の深さは何cmになると思いますか?」「8分後の水の深さは何cmになると思いますか?」と問い、水を入れる時間と水槽の水の深さが比例の関係であることや、前時まで学習してきた変化のきまり(表を横の関係で捉える)を使って考えられることを確認します。その後、「では、13分後の水の深さは何cmになると思いますか?」と問います。もちろん変化のきまりで答えは求められますが、6分後や8分後のように整数倍で求められないことや、さらに数値が大きくなった場合のことに子供たちは気付くでしょう。子供たちのその気付きを大切にし、さらによい求め方がないか考えたいという思いを高めながら授業を展開していきます。そして、既習の立式の経験を想起し、xとyの関係を表す式につなげていきます。

見通し場面では、これまで表を横で見ることが多かった子供たちが、表を縦で見ることに気付けるようにします。そこで、板書や1人1台端末を活用します。提示した表に矢印(→)を書き、数値の変化を書き込むことで、xとyの関係性に気付くきっかけとなります。そして、子供たちは、対応のきまりに気付き、どのように式に表すことができるのか考えていきます。

本時の展開

この直方体の形をした水槽に、水を入れていきます。

※動画を視聴する。

2分経ちました。水槽の水の深さは4cmになっています。

(表に記入する)

さらに水を入れていきますよ。4分経ちました。水槽の水の深さは何cmになっていますか。

(動画を止める)

物差しを見ると、8cmのところまで水が入っていることが分かります。

(表に記入する)

6分後や8分後は、水槽の水の深さは何cmになっていると思いますか。

6分後は、12cmになっていると思います。

私も12cmだと思います。

どうして12cmだと思ったのですか。

表を横に見ました。時間が2分から4分に、2倍になっています。それに伴って、深さも4cmから8cmに、2倍になっています。だから、時間が2分から6分に、3倍になると、それに伴って、深さも3倍になって、4cmの3倍で12cmになります。

つまり、水を入れる時間と水の深さは、比例の関係になっています。だから、時間が2分から8分に、4倍になると、それに伴って、深さも4倍になって、4cmの4倍で16cmになります。

賛成です。比例のきまりを使って考えればよいです。

表を横に見て、比例のきまりを使ったのですね。では、動画の続きを見て、確かめてみましょう。

※動画を視聴する。

やっぱり、6分後は12cm、8分後は16cmになっていました。

比例の関係になっているから、計算で求めることができました。

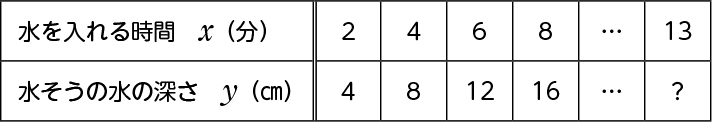

では、水を入れる時間が13分のときは、水の深さは何cmになりますか。

水を入れる時間が13分のとき、水そうの水の深さは何cmになりますか。

え! ⋯⋯難しいです。

どうして難しいと思ったのですか。

これまでは表を見て、2の整数倍を考えればよかったけれど、分数倍([MATH]\(\frac{13}{2}\)[/MATH] 倍)をしなくてはいけないから、求めることが大変だと感じました。

単純な整数であれば、表を見て考えやすかったけれど、整数倍でない場合は難しいです。

求めることが難しくないようにしたいけれど、どうすればよいかな。

5年生まで〇と□の関係を基に、〇と□の関係を表す式を使って求めていました。この考え方を生かすことはできませんか。

確かに使えそうです、でも、どんな式になるのかな。

さっきは、表を横で見ていたけれど、表を縦に見ると、他のきまりが見えてきそうです。

xとyの関係を表す式を使えば、簡単に求められると思います。

xとyの関係を式で表したいのですね。では、考えていきましょう。

yがxに比例する場合、xとyの関係を表す式を考えよう。

見通し

表を横に見て考えてみよう。

表を縦に見て考えてみよう。

表を縦に見て、いろいろな見方で式を立ててみよう。

自力解決の様子

A つまずいている子

・表を横に見ることしかできず、xとyの関係性に気付くことができていない。

B 素朴に解いている子

・表を縦に見て、どの数値の場合でも、「xを2倍すると、いつもyになる」ことに気付いている。

C ねらい通り解いている子

・表を縦に見て、常に「y÷x=2」であることに気付いている。

・「2」が何を表しているか考えている。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

みなさん、どのように求めましたか。

(Aさん) 表を縦に見ると、xの値を2倍にすると、yの値になることに気付きました。

Aさんと同じ考えです。例えば、xが2のとき、2倍すると、yは4になります。xが4のとき、2倍すると、yは8になります。

つまり、xとyの式に表すと、どんな式になりますか。

構成/桧貝卓哉 イラスト/横井智美 図版作成/永井俊彦