【特別支援教育】授業づくり①「ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業」指導のポイントとアイデア

元文部科学省調査官監修による、特別支援教育の指導のポイントとアイデアです。今回は、〈授業づくり①「ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業」〉を紹介します。障害の有無にかかわらず、子供一人一人の学び方に合わせて、主体的に取り組み、気付きや学びにつながる授業づくりの工夫をお届けします。

執筆/鳥取県教育委員会事務局特別支援教育課指導主事・近重智子

監修/元文部科学省特別支援教育調査官・加藤典子

白百合女子大学人間総合学部初等教育学科教授・山中ともえ

目次

特別支援教育 年間執筆計画

04月 児童理解①児童の状態の把握

05月 児童理解②個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用

06月 児童理解③児童への具体的な対応

07月 学級経営①多様性を尊重する学級

08月 学級経営②学級内での人間関係づくり

09月 学級経営③集団指導と個別指導

10月 授業づくり①ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業

11月 授業づくり②合理的配慮についての工夫

12月 授業づくり③ICTの活用

01月 連携①保護者との関係づくり

02月 連携②校内連携

03月 連携③関係機関の活用

【解説編】

私たち教員は、子供が学ぶ喜びを感じ、主体的な学びにつながるように日々指導・支援を考え、実践しています。子供が安心して学習に参加し、可能性や能力を最大限に伸ばすためには、多様な子供の実態に応じて、指導・支援のあり方の工夫を図っていくことが必要です。

ここでは、そのためにできる工夫やその考え方の1つとして、ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくりについて紹介します。

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業とは、より多くの子供が参加でき、分かりやすく、学びやすいように工夫されている授業だと考えます。特別支援教育が障害のある個々の子供の教育的ニーズに合わせた指導・支援をすることだとすると、ユニバーサルデザインの視点を生かした授業とは、障害のある子供も含め、すべてまわりの子供がより安心して学ぶことができるように工夫された指導・支援と考えます。

障害の有無にかかわらず、子供一人一人の学び方に合わせて、主体的に取り組み、気付きや学びにつながる授業となるよう、できる工夫は様々あります。

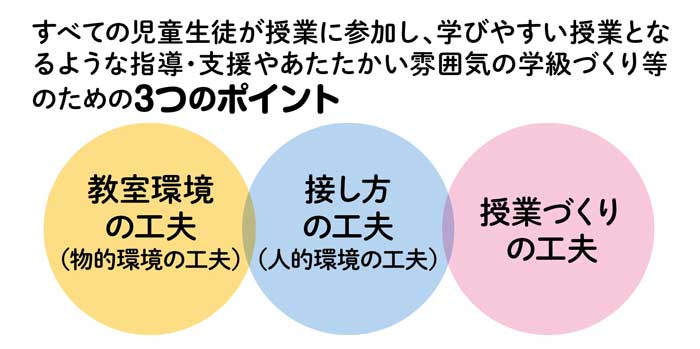

大切なのは、学級に在籍している子供の姿をもとに、どのような環境設定をしておくと落ち着いて取り組めそうか、教材をどのように提示するとより興味関心をもって取り組めるのか、考えたことを表現するためには、どのような表出方法にすると表現しやすいのか、どのようにしたら他者とともに学び合えるのかなど、子供の姿に立ち戻って考えるということです。今回は、「①教室環境の工夫(物的環境の工夫)」、「②接し方の工夫(人的環境の工夫)」、「③授業づくりの工夫」の3つのポイントで紹介します。

1 教室環境の工夫(物的環境の工夫)

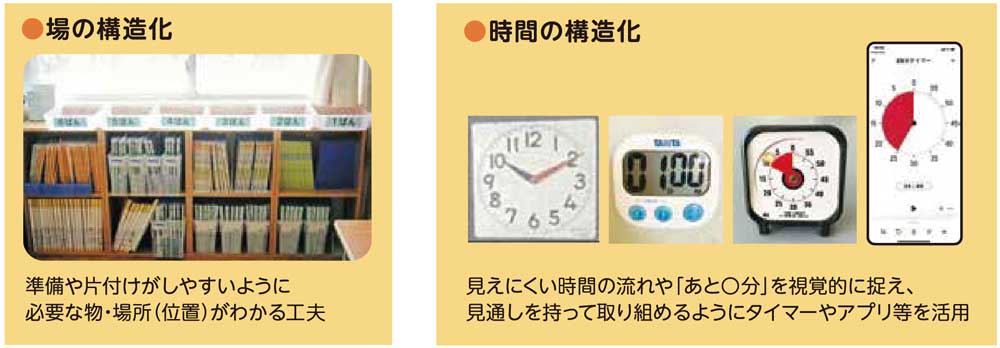

子供が授業に安心して、主体的に取り組めるように教室環境(物的環境)のあり方を考えてみましょう。

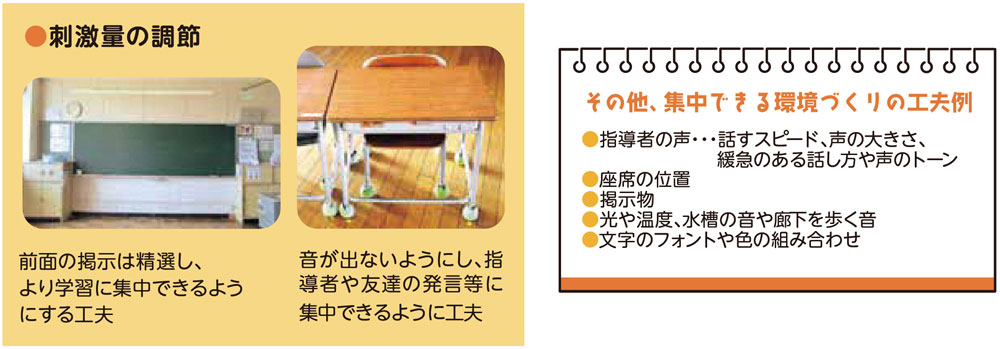

例えば、音に敏感な子供や周りの刺激に敏感に反応して行動してしまう子供がいる場合、教室前面の視覚からの情報を精選し、注目してほしい学習内容に意識が向くように環境を整えたり、刺激量を調節したりすることが必要です。

(例)

また、次にすることが分からず不安になる子供や、学習の流れの説明を聞いてもその内容を記憶に留めることが得意でない子供もいます。そのような場合、取り組むべきことにより集中できるよう、また、学習に見通しをもって取り組めるよう、学習の流れや目標(頑張りポイント)を視覚的に提示することも有効です。視覚的に見て分かる手がかりを提示しておくことで、子供が自らその手がかりを活用できるようにしていくことも大切です。