楽しみながら「投げる・捕る力」を伸ばす「フラッグフットディスク」のすすめ

運動が苦手傾向の子供に運動の楽しさを知ってほしいという思いから開発した「フラッグフットディスク」。その開発者である山梨大学大学院准教授・鈴木健一先生に、「フラッグフットディスク」の作り方やルール、投げることが苦手な子供に向けた指導法などをうかがいました。

目次

運動の苦手な子が消極的にならないように

――小学校の子供たちの「投げる・捕る」力は以前に比べて弱くなっているのでしょうか。

鈴木 小学校の子供たちの体力が低下していると言われてから約30年がたちます。特に「投げる・捕る」の動作は、発達段階の過程で経験される普段の動きから簡単に身に付くものではありません。「歩く」「走る」という動きは、それまでの様々な動作の経験から発達とともに段階的に獲得されますが、投動作は身体の各部位を協応させて成立する特殊な動きになるため、学習して初めて身に付く動きになるのです。昔は遊びを通して、投動作を身に付けることが可能でした。例えば、「めんこ」や「紙鉄砲」など、腕を振り下ろす動作を伴う遊びの中で獲得することができていました。しかし、現在は遊びの内容も変化して、遊びの中から投動作を獲得することが難しくなっています。

――「フラッグフットディスク」を開発したきっかけについて教えてください。

鈴木 私が小学校の教員時代のことです。体育の授業のなかで、Aチーム対Bチームでボールを使ったゲームをする場合、投げることを経験していない子供たちは、「失敗したらどうしよう」「上手に投げられなかったらどうしよう」と思って、投げることを遠慮してしまいます。そういったつらい思いをしなくてよいような教具はできないかと考えたのです。ゲームでは、パスを投げ、シュートをし、中心的な役割になって活躍する子がいる一方で、ゲームに参加しているようには見えても実際にはボールを使ったプレイに絡んでいない子がよく見られます。見かけ上、それでもゲーム自体は成立してしまいます。「私のせいで負けてしまう」など消極的にならざるを得ない状況を解消したいと思い、まずは安心して投げたり捕ったりすることができる「自作ディスク」という教具の開発を着想しました。

――「フラッグフットディスク」のねらいを聞かせてください。

鈴木 「自作ディスク」は小さくて軽い形状と低い飛行スピード・長い滞空時間を持ち合わせた教具であるため、ねらい通りに投げられなくても走り込んでキャッチすることをかなえてくれます。そのため、投げる・捕るための技術が比較的やさしいと言えます。この「自作ディスク」を用いた教材「フラッグフットディスク」は、投げる動きを獲得するというよりは、中学年ゲーム領域と高学年ボール運動領域にやさしい教材として適用することによって、「やってみよう」「自分にもできそうだ」という投捕運動を誘うきっかけとなります。

「フラッグフットディスク」の学習経験が自分や仲間・相手の位置などの条件からパスプレイやランプレイなどの各プレイを選択する「状況判断」と「意図的に選択したプレイ」の実行をかなえる今後の学びに生かされ、競い合う楽しさに触れたり、友達と力を合わせて競争する楽しさや喜びを味わったりすることができることを目指します。

――「フラッグフットディスク」の特徴やプレイの仕方などを教えてください。

鈴木 「フラッグフットディスク」で使用する教具は自分で作るので自作ディスクと呼んでいます。この自作ディスクは新聞紙と厚紙、ビニルテープで作るので、とても軽く(約35~51グラム)、ゆっくりと飛行し、滞空時間が長い特徴をもちます。飛行スピードが遅く滞空時間が長いため、投げる側が捕る側の正面に投げることができなくても、捕る側がディスクの落ちる場所に移動して容易に捕ることができます。捕る側は捕りやすく、もし体に当たったとしても痛くありません。「投げる」「捕る」ときに失敗しにくいため、「失敗したらどうしよう」というプレッシャーが少ないのが特徴です。

地面に落ちるぎりぎりのタイミングやねらいから外れたパスを走り込んでキャッチできると、投げる側も捕る側も「やったー」と盛り上がり、成功体験が増えていきます。これまでの指導経験では、およそ1授業時間(45分間)で小学4年、5年、6年の子供たちが自作ディスクを作り終えましたので、中高学年の子供なら自分で作ることが可能です。

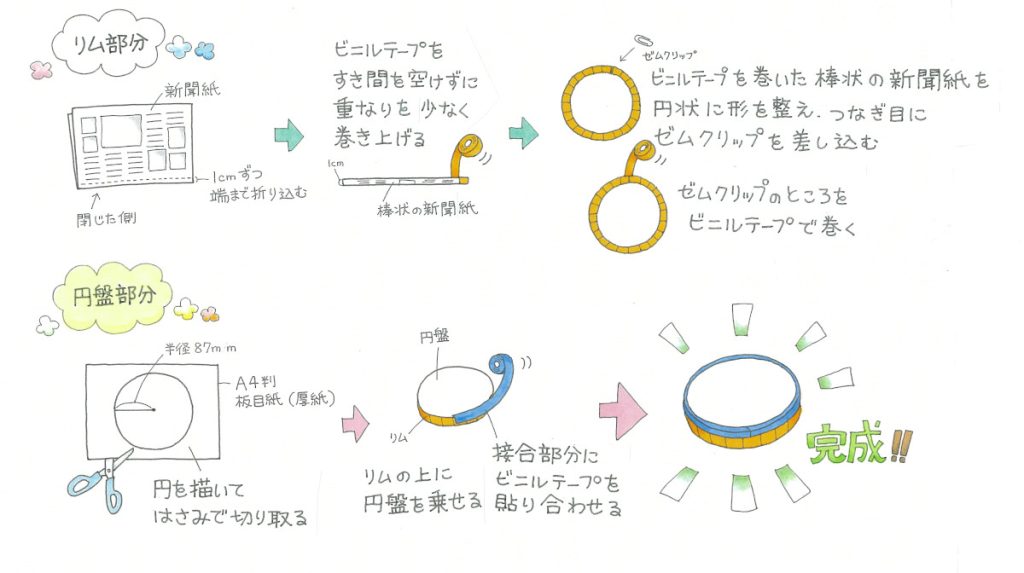

【自作ディスクの作り方】

自作ディスクの作り方を紹介しましょう。次のイラストに沿って作ってください。

材料:新聞紙、ビニルテープ、ゼムクリップ、板目紙(厚紙)