小3社会「わたしたちのくらしと工場の仕事」指導アイデア

執筆/高松市立一宮小学校教諭・高尾悠司

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

高松市立十河小学校校長・大嶋和彦

目次

年間指導計画

・身近な地域の様子

・市の様子

・私たちのくらしと農家の仕事

・わたしたちのくらしと工場の仕事

・わたしたちのくらしとスーパーマーケットの仕事

・火事から地域の安全を守る

・事故から地域の安全を守る

・市の様子の移り変わり(人口の変化を中心に)

・市の様子の移り変わり(土地利用を中心に)

・市の様子の移り変わり(交通の違いを中心に)

目標

地域に見られる生産の仕事について、仕事の種類や産地の分布、仕事の工程などに着目して、見学・調査したり地図などの資料で調べたりして白地図などにまとめ、生産に携わっている人々の仕事の様子を捉え、地域の人々の生活との関連を考え、表現することを通して、生産の仕事は地域の人々の生活と密接な関わりをもって行われていることを理解するとともに、主体的に学習問題を追究・解決しようとする態度を養う。

評価規準

知識・技能

①仕事の種類や産地の分布、仕事の工程などについて、見学・調査したり地図などの資料で調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、生産に携わっている人々の仕事の様子を理解している。

②調べたことを白地図や文などにまとめ、生産の仕事は地域の人々の生活と密接な関わりをもって行われていることを理解している。

思考・判断・表現

①仕事の種類や産地の分布、仕事の工程などに着目して、問いを見いだし、生産に携わっている人々の仕事の様子について考え、表現している。

②生産の仕事の様子と地域を結び付けて、地域に見られる生産の仕事と地域の人々の生活との関連を考え、適切に表現している。

主体的に学習に取り組む態度

地域に見られる生産の仕事の様子について、予想や学習計画を立て、学習を振り返ったり見直したりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。

学習の流れ(10時間扱い)

問題をつくる 2時間

- 販売の学習を想起したり、高松市内の工場の分布について調べたりして、工場の仕事に関心をもつ。

- 地域の工場でつくられているかまぼこを食べたり、地域に住む方にKかまぼこ店のことを聞いたりして、学習問題と学習計画をつくる。

(学習問題)

かまぼこの消費量がだんだん減少している中、長く続いているKかまぼこ店には、どのような秘密があるのだろう。調べて、「かまぼこひみつブック」にまとめよう。

追究する 6時間

- どのような工夫をしてかまぼこをつくっているのかを調べ、白地図やノートにまとめる。

- 校外学習で見学に行ったFかまぼこ店(観音寺市)の工場の秘密と比べて、Kかまぼこ店が長く続いている秘密を話し合う。

- 長い歳月をかけて、かまぼこではない新しい商品を開発する理由を話し合う。

まとめる 2時間

- かまぼこ工場にはどのような人々の工夫や努力、思いがあったかについて話し合う。

- 「かまぼこひみつブック」に地域の工場の秘密を付け加えて完成させ、お家の人に発信する。

問題をつくる

販売の学習を想起したり、高松市内の主な工場の分布について調べたりすることを通して、地域のかまぼこの生産の様子について調べる単元の学習問題、学習課題をつくる。(1、2/10時間)

導入のくふう

地域の工場でつくられているかまぼこを試食したり、全国的にかまぼこの消費量が減少しているという問題を提示したりすることで、子供たちがKかまぼこ店に興味をもち、もっと詳しく調べたいという学びの意欲を高められるようにする。

1時間目

私たちのまわりには、どんな物をつくる仕事があるか話し合う。

みんなのまわりには、「販売」の仕事がたくさんあることを勉強したよね。お店で売られている商品は、どんなところでつくられているのかな?

野菜や果物は、地域の農家の人がつくっていると思うよ。

お菓子やぼくたちが使っている筆箱などは、工場でつくられていると思うよ。

≪導入のポイント≫

これまでの学習を想起させることで、販売と生産の仕事には深いつながりがあることを子供たちが意識できるようにするとともに、生産の仕事について関心を高めましょう。

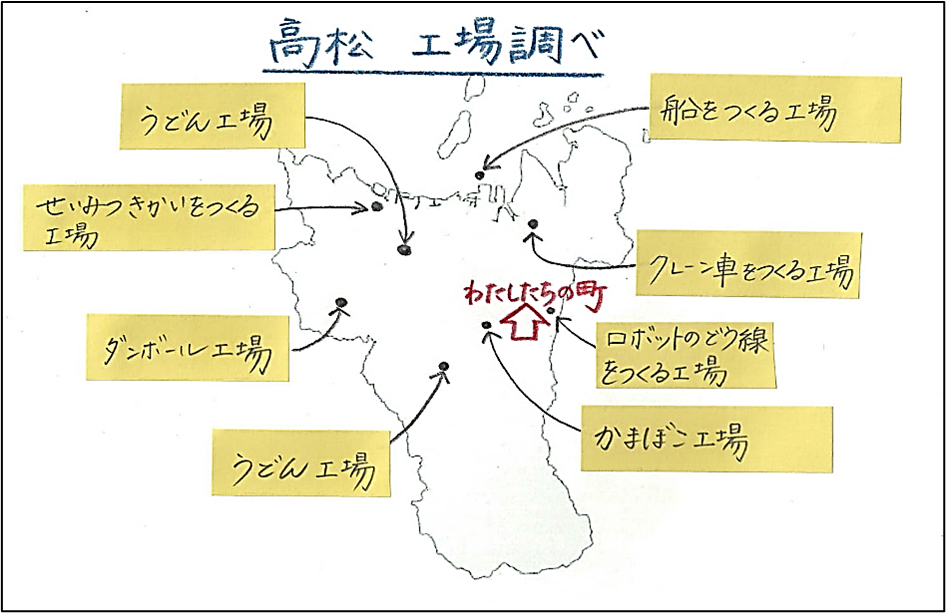

私たちの身のまわりには、どこにどんな工場があるだろう?

地図にまとめてみよう。

私たちの身のまわりには、うどんやかまぼこ、ロボットに使う導線をつくる工場など、様々な工場があるんだね!

かまぼこをつくる工場が、学校の近くにあるよ。Kかまぼこ店!

かまぼこって、どのようにつくられているのかな? 見に行ってみたい!

2時間目

かまぼこの生産の様子について調べる学習問題と学習計画をつくる。

Kかまぼこ店では、どのような商品をつくっているのかな? お店を見学させてもらおう! 資料から調べてみよう!

かまぼこ以外に、天ぷらも売っているんだね! おいしそう!

実は先生も気になって買ってみたのだけれど、食べてみたい?

食べたい! 先生、ありがとう! すごくおいしい!

どうやってつくっているんだろう? こんなにおいしいかまぼこなら、大人気のはずだ!

≪子供の意欲を高めるポイント≫

食べ物を取り扱うだけでも子供の追究意欲は高まります。可能なら試食などを取り入れて、生産に携わる人々の仕事について、関心を高めるようにしましょう。

Kかまぼこ店は昔からあるので、地域の方が詳しく知っているみたいだよ。

昔のKかまぼこ店のことを教えてください!

(地域の方)みんなの住む地域は、海から離れているよね。もともとは「K鮮魚店」としてスタートして、海から離れた地域の方にも新鮮な魚を届けることを仕事としていました。昔は町の魚屋さんだったんだよ。しかし、冷蔵庫や保存技術の発展とともに、この地域にも新鮮な魚が届くようになりました。だから、「K鮮魚店」で魚を買う人が減ってきたので、かまぼこづくりを始めることにしたんだよ。そして、店の名前も「K鮮魚店」から「Kかまぼこ店」へと改めました。1907年に店を始め、今年で115年の歴史があるんだよ!

最初は魚屋さんとしてスタートしたんだね。

115年の歴史があるなんてすごい! 前に調べた地域のスーパーマーケットよりも古くからこの地域にあるんだね! 長く続く秘密があるはずだよ!

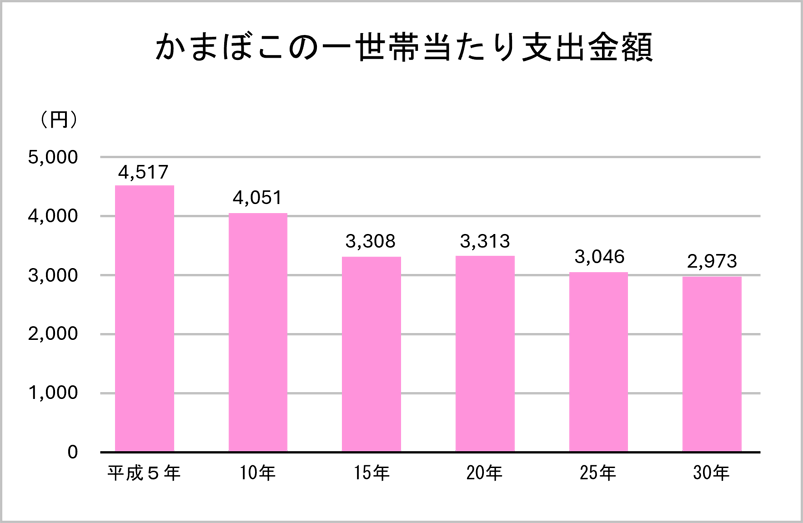

こんなにおいしいかまぼこだけれど、この資料を見て、どんなことがわかるかな?

どんどんかまぼこの消費量が減っているよ!

全国的にかまぼこの消費量が減っている中、Kかまぼこ店は地域で長く続いているんだね! 何か秘密があるはずだ!

かまぼこの消費量がだんだん減少している中、長く続いているKかまぼこ店には、どのような秘密があるのだろう。調べて、「かまぼこひみつブック」にまとめよう。

【学習計画】

① Kかまぼこ店でかまぼこのつくり方を見学し、かまぼこづくりの工夫を調べよう。

② 調べたことをもとに長く続いている秘密を話し合おう。

③ わかったことを「かまぼこひみつブック」にまとめよう。

≪学習問題づくりのポイント≫

「おいしいからたくさん食べられているだろう」と子供は思います。しかし、グラフからは子供の考えとは逆の結果が読み取れます。このように意識のずれを生むことによって、「なぜだろう?」という問いが生まれ、追究意欲を高めることができます!

追究する

かまぼこの消費量が減少する中、地域で人気のおいしいかまぼこを、どのようにKかまぼこ店がつくり続けてきたのかという秘密を探り、考えたことを話し合う。(3、4、5、6、7、8/10時間)

深い学びへのくふう

2つのかまぼこ店の仕事の様子を比較することで、生産の仕事について、より深く捉えられるようにする。また、新しい商品に込められた生産者の思いを話し合うことで、お店の売り上げだけでなく、地域の発展を考えながら生産に携わっていることに気付けるようにする。

3~5時間⽬

Kかまぼこ店でかまぼこのつくり方を見学し、かまぼこづくりの工夫を調べる。