道徳はニュースから「なぜ?」を引き出すのがよい理由

ユニークな実践で知られるカリスマ教師「ぬまっち」こと沼田晶弘先生が、実際に起こるニュースを題材に「なぜ?」を突き詰める力を養う実践を紹介します。道徳の教科書から少し離れ、現実世界を考える試みです。

目次

現実の世界で起こっているニュースを教材に

今回のテーマは「道徳指導」。僕は道徳の専門家ではないので、専門家の方が読むと、失礼にあたるような意見に思われるかもしれませんが、あえて僕の意見を書かせてもらいたいと思います。

高学年は、もう本音と建前というものがわかるような年齢です。だから、教科書を使って、内容に沿ってみんなで考えていくことも大切なことだと思いますが、僕は目の前の出来事を生かしながら考えることを大切にしています。僕自身、現実的なタイプなので、道徳の教科書の中の話を真剣に考えた時に、本当に自分事として考えられるのかというと少し疑問なのです。

ですから教科書などの読み物教材よりも、現実の世界で起こっていることを教材にすることが多いですね。

本気で「なぜ?」と考えさせる

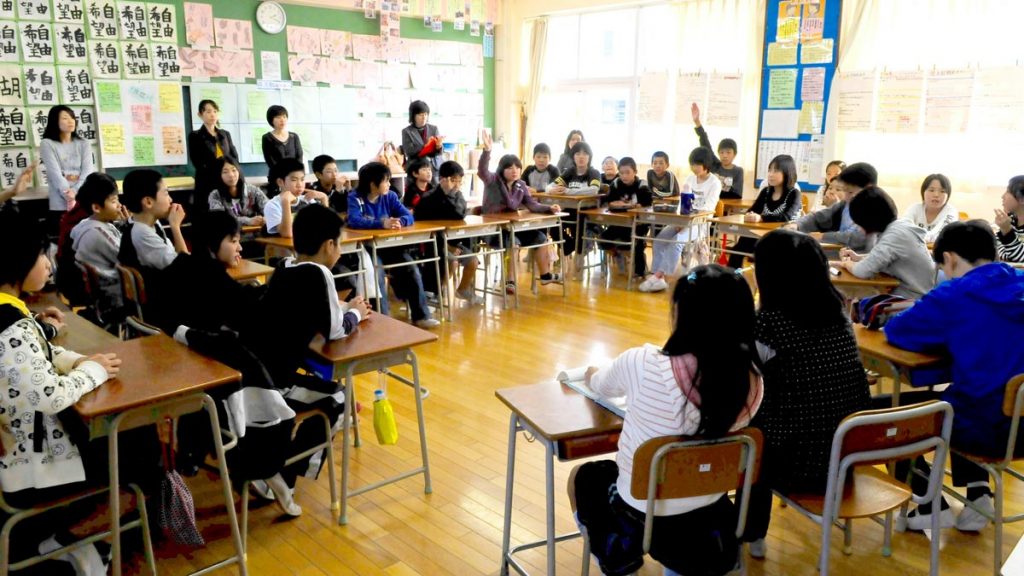

2017年には、フランスの大統領選挙を題材にしたこともありました。「ルペンは移民を認めないんだよ。マクロンは移民を認めるんだよ。どう思う?」と聞くと、ほとんどの子供たちは「移民を認めないとかわいそう」と言います。「そうだよね。でも移民を認めると、フランス人の仕事がなくなるかもしれない。なぜなら安くてもやりますよという労働力が入ってくるかもしれないから。移民が入るというのはこういうリスクもあるよ」と言うと、今度は意見が半々に割れたのです。「まずは自分の国を建て直すのが大事だと思うので、来ないでほしい」といった意見も出てきて、移民問題の複雑さや、それぞれの意見には理由があることに気づきも生まれます。

このようにニュースを題材にした議論の中で、道徳の指導要領に含まれる項目をカバーできることもたくさんあります。

道徳では、「なぜ?」ということを突き詰めて考える力をつけることが重要だと思いますし、高学年の子に、本気で「なぜ?」と考えさせるためには、現実社会で起きている問題が非常に有効なのです。

読み物教材よりも、世の中の社会問題を題材として使う理由は、読み物教材は現実味が薄いからです。道徳で「人を見た目で判断したらいけない」と教わりながら、アイドルを目指したい子は、将来オーディションを受けなければなりません。見た目で判断してはいけないということを教えるよりも、人には趣味嗜好があることを教えるほうが現実的だと思うのです。