小2算数「大きい数のたし算とひき算」指導アイデア《繰り上がりが2回ある2位数+2位数=3位数の筆算の仕方》

執筆/さいたま市立桜木小学校教諭・黒須直之

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

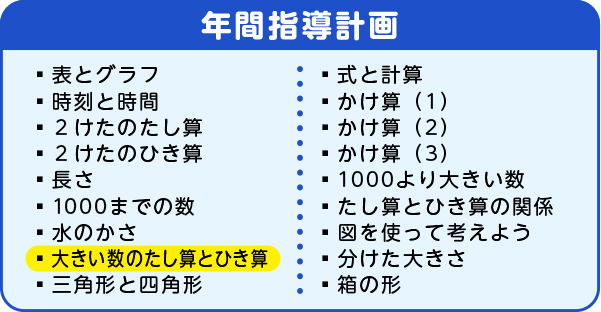

単元の展開

第1時 2位数+2位数=3位数(百の位への繰り上がりあり)の筆算の仕方を理解し、その計算ができる。

▼

第2時(本時)2位数+2位数=3位数(十、百の位への繰り上がりあり)や2位数+1・2位数=3位数(百の位への波及的繰り上がりあり)の筆算の仕方を、数の見方や既習の加法筆算の仕方を基に考え、説明することができる。

▼

第3時 学習内容を適用して、問題を解決する。

▼

第4時 3位数-2位数(百の位からの繰り下がりあり)の筆算の仕方を理解し、その計算ができる。

▼

第5時 3位数-2位数(十、百の位からの繰り下がりあり)の筆算の仕方を基に考え、説明することができる。

▼

第6時・第7時 3位数-1・2位数(十、百の位からの波及的繰り下がりあり)の筆算の仕方を理解し、その計算ができる。

▼

第8時 3位数+1・2位数(百の位への繰り上がりなし)や3位数-1・2位数(百の位からの繰り下がりなし)の筆算の仕方を理解し、その計算ができる。

▼

第9時 3位数+1・2位数(百の位への繰り上がりあり)や3位数-1・2位数(百の位からの繰り下がりあり)の筆算の仕方を理解し、その計算ができる。

▼

第10時 学習内容の定着を確認するとともに、数学的な見方・考え方をふり返り、価値付ける。

本時のねらい

2位数+2位数=3位数(十、百の位への繰り上がりあり)や2位数+1・2位数=3位数(百の位への波及的繰り上がりあり)の筆算の仕方を、数の見方や既習の加法筆算の仕方を基に考え、説明できるようにする。

評価規準

既習を基に、2位数+2位数=3位数(十、百の位への繰り上がりあり)や2位数+1・2位数=3位数(百の位への波及的繰り上がりあり)の筆算の仕方を、式や言葉などを用いて、数の仕組み(10進位取り記数法)に着目して考え、説明している。(思考力・判断力・表現力)

本時の展開

※問題場面で2位数+2位数=3位数(十、百の位への繰り上がりあり)について確認して、適用問題で、2位数+1、2位数=3位数(百の位への波及的繰り上がりあり)について取り扱います。

85円のチョコレートと39円のグミを買います。ぜんぶでいくらになるでしょうか。

※85と39の数字は封筒に入れておき、問題場面の提示と合わせて子供たちに見せるようにする。

全部でいくらになるか知るために計算するためにはどんな式になりますか。

85+39で求められると思います。

式は85+39になるのですね。今日は、この85+39の筆算について考えていきましょう。この計算の答えは、全部でいくらくらいになるでしょうか。

100円より多いと思います。

80+40だと120だから120円よりちょっと多いくらいじゃないかと思います。

なるほど。今まで習った計算を使って予想したのですね。ところで、昨日習ったことと比べると、今回の式は何が違うでしょうか。

10の位だけじゃなくて、1の位も繰り上がりがあります。

10の位も1の位も繰り上がるから、繰り上がりが2回ある筆算です。

繰り上がりが2回ある筆算になりそうなのですね。どうやったらできそうでしょうか。

筆算だから位を揃えて書かないとだね。

昨日みたいに図を使って、考えればできるんじゃないかな。

2回も繰り上がりがあったら、よく分からなくなっちゃいそうで心配。

何かよいアイデアはないですか。

一の位から順番に計算していけば大丈夫じゃないかな。

前みたいに繰り上がった数を小さく書いておけばよいんじゃないかな。

いろいろなアイデアが出ましたね。では、繰り上がりが2回ある筆算の仕方に今までに習ったことを生かして考えてみましょう。

繰り上がりが2回ある筆算の仕方を考えよう。

見通し

前の時間にやったように、まずは位を揃えて書いて、一の位から計算してみればできるんじゃないかな。

繰り上がった数を書いておけば、繰り上がりが2回あっても間違えずに計算できそうよ。

前の時間にやった、図を使って筆算の仕方を説明してみたいな。

自力解決の様子

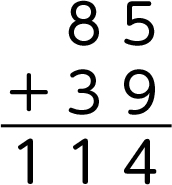

A つまずいている子

十の位に繰り上がった数を足さずに、計算してしまっている。

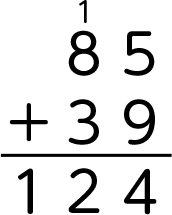

筆算の例

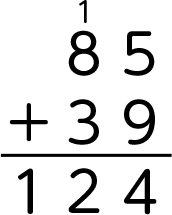

B 素朴に解いている子

補助数字を用いて、十の位に繰り上がった数を足して、計算をしている。

筆算の例

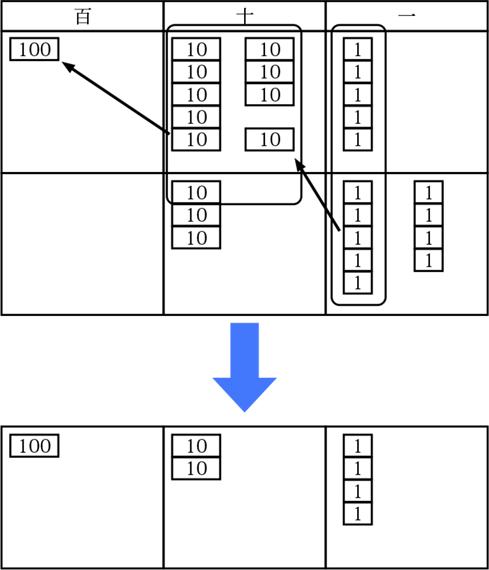

C ねらい通り解いている子

補助数字を用いて十の位に繰り上がった数を足して計算したり、図と関連付けて考えたりしている。

筆算の例

学び合いの計画

問題場面

本時の問題場面でのねらいは、2位数+2位数=3位数(十、百の位への繰り上がりあり)の筆算の仕方を、数の見方や既習の加法筆算の仕方を基に考え、説明できるようにすることです。

子供が説明する際には、筆算のプロセスだけでなく、図と関連させながら、十進位取り記数法の理解を深めることが大切です。

前時で百の位への繰り上がりがある計算の筆算を学習していますが、まだ計算の説明については「筆算の手順についての説明」が主であり、なぜ次の位に繰り上がるのかという仕組みについてまでしっかりと発表できる子供は多くないでしょう。

また、十の位への繰り上がった数の処理についても、まだ理解が十分ではないことが考えられるので、本時では、「繰り上がった数を含めた十の位の計算の説明」に焦点を当てて、式や言葉などを用いながら、数の仕組み(十進位取り記数法)に着目して考え、説明する活動を行うようにしていきます。

子供のつまずきを考慮すると、補助数字を用いた筆算の指導が効果的です。補助数字の扱いについても改めて確認をしながら、説明できるようにしていきます。その際、学級の実態に合わせて、少人数のグループで説明し合ったり、1人1台端末でノートの写真や図を共有して話し合ったりするなどの工夫をするのも効果的です。

まとめ

まとめでは、2回繰り上がる筆算についての方法を整理していきます。その際、既習事項と関連させ、筆算の仕組みについて改めて確認しながら、まとめていくようにします。学習のつながりに目を向けて、既習事項を生かしていく力を計画的に培っていくことが大切です。

適用問題

適用問題では、2位数+1・2位数=3位数(百の位への波及的繰り上がりあり)を扱います。そのため、本時の問題場面で理解が十分ではない子供に対する支援も必要になってきます。適用問題の数を学級の子供たちの状況に合わせて調整するといった工夫をして、個に応じた指導が実現できるように配慮するといった対策をとると効果的です。

知識・技能については、次時の「学習内容を適用して、問題を解決する活動」を通して、徐々に身に付けていく指導が大切です。

ノート例

A つまずいている子

イラスト/横井智美