小5社会「国土の自然災害」指導アイデア

執筆/北海道札幌市立宮の森小学校教諭・栗原聡太郎

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

北海道札幌市立山鼻小学校校長・佐野浩志

目次

年間指導計画

・国土の地形と気候の概要

・低い土地のくらし

・高い土地のくらし

・あたたかい土地のくらし

・寒い土地のくらし

・米づくりの盛んな地域

・水産業の盛んな地域

・日本の工業生産と工業地域の特色

・自動車工業の盛んな地域

・工業生産を支える貿易や運輸

・放送などの産業とわたしたちのくらし

・情報を生かして発展する観光業

・情報を生かして発展する販売業

・情報を生かして発展する運輸業

・国土の自然災害

・私たちの生活と森林

・公害からくらしを守る

目標

我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、災害の種類や発生の位置や時期、防災対策などに着目して、地図帳や各種の資料で調べてまとめ、自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや、自然災害から国土を保全し国民生活を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めていることを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決しようとする態度を養う。

評価規準

知識・技能

①災害の種類や発生の位置や時期、防災対策などについて、地図帳や各種の資料などで調べ、必要な情報を集め、読み取り、国土の自然災害の状況を理解している。

②調べたことを白地図や文などにまとめ、自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや、自然災害から国土を保全し国民生活を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めていることを理解している。

思考・判断・表現

①災害の種類や発生の位置や時期、防災対策などに着目して、問いを見いだし、国土の自然災害の状況について考え、表現している。

②我が国で発生する様々な自然災害と国土の自然条件を関連付け、自然災害が発生する理由や、国や県などの防災・減災に向けた対策や事業の役割を考え、適切に表現している。

主体的に学習に取り組む態度

①我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、予想や学習計画を立て、学習を振り返ったり見直したりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。

学習の流れ(5時間扱い)

問題をつくる 2時間

- 災害の種類や発生の位置や時期、今後の地震予測などの資料を読み取り、自然災害から暮らしを守るために我が国がどのような対策をしているかを予想し、学習問題をつくる。

(学習問題)

自然災害からくらしを守るために国や都道府県はどのような取組をしているのだろう。

追究する 2時間

- 教科書や資料集などを用いて地震、津波、風水害、噴火・雪害などの自然災害の様子や防災対策について調べる。

- 調べた防災対策を基に、災害を防いだり、被害を減らしたりするための取組について話し合う。

まとめる 1時間

- 気仙沼市が被害に遭った学校の校舎を残し、被害の大きさや当時の辛い記憶を後世へ伝えようとしていることの意味を話し合い、災害による被害を減らすために市民の一人一人の防災意識の大切さについてまとめる。

問題をつくる

災害の種類や発生の位置や時期、今後の地震予測などから、日本の自然災害について関心をもち、自然災害から暮らしを守るために我が国がどのような対策をしているかを予想し、学習問題をつくる。(1、2/5時間)

導入のくふう

小学5年生である子供たちが生まれてからの約10年間に起きた自然災害を提示します。自分が生まれて成長するまでの間に大きな自然災害が起き、日本のどこかで多くの被害や多くの命が奪われたことに気付かせることで、自然災害について関心を高めていくことができるようにしましょう。また、災害年表の読み取りや今後予測されている地震についても丁寧に扱いましょう。そうすることで、これからも自然災害が起きることへの自覚を促し、我が国がどのような防災対策を行っているのかについて予想させ、学習問題を設定していきましょう。

1時間目

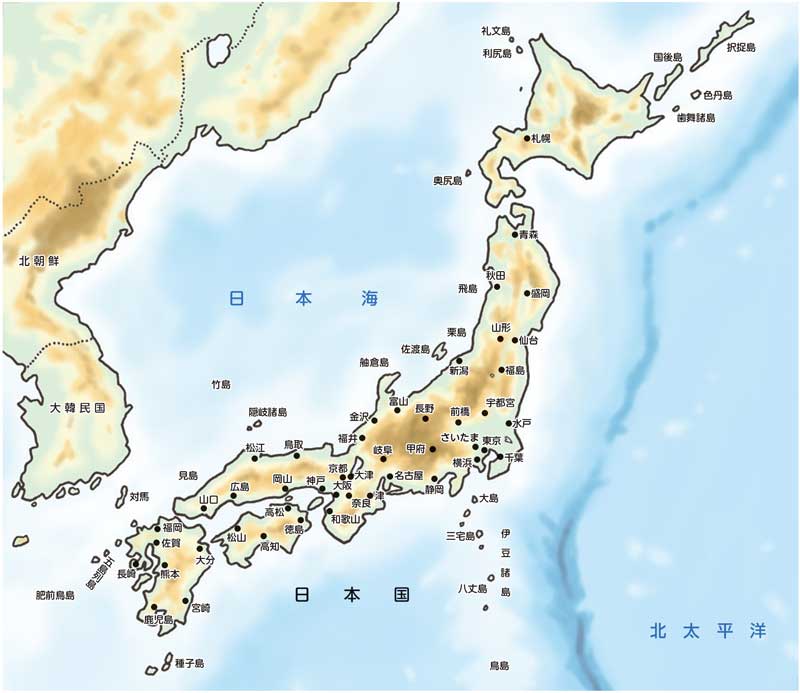

日本で起きた災害の様子を写真資料から読み取ったり、その災害がどこで起きたのか話し合ったりして、自然災害が地形や気候などの自然条件と関連していることに気付き、我が国の自然災害について関心をもつ。

建物がぐちゃぐちゃに倒れているよ。地震が起きたのかな?

家が流されているし、町も水浸しになっているよ。

これらはすべて、みなさんが生まれてから約10年の間に日本で起きた自然災害の様子なのですよ。

ぼくたちが生まれてから日本でこんなにひどい自然災害が起きていたなんて知らなかったな。

雪害は雪が降る地域で起きそうだね。

風水害は川が流れている場所で起きそうだね。

では、これらの自然災害は日本のどこで起きた自然災害でしょうか。地図を使って予想してみましょう。

きっと噴火は火山があるところだね。

地震は日本のどこで起きても不思議じゃないね。日本は海に囲まれているから、津波も海の近くならどこにでも起きそうだね。

日本には、大きなプレートが4つあって、どこでも地震が起きる可能性があります。また、津波や風水害も海に面しているところや川が流れているところ、大雨が降ったところであれば、どこでも起きる可能性があるのですよ。

2時間⽬

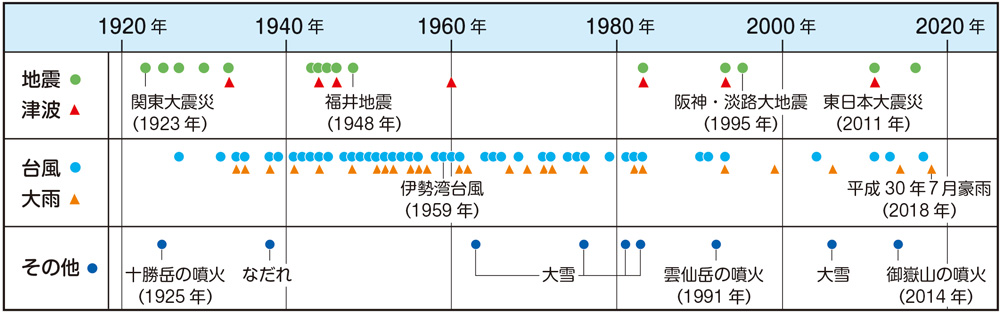

過去に⽇本で起きた災害を年表から読み取ったり、今後予測されている地震について話し合ったりして、⾃然災害から暮らしを守るために我が国がどのような対策をしているかを予想し、学習問題をつくる。

どこにいても起こるということは、過去にはもっと自然災害が起きているということかな?

これは過去に起きた大きな自然災害を表した年表です。詳しく読み取ってみましょう。

100年の間にたくさんの自然災害が起きたんだね。台風や大雨の被害はとても多いね。

地震はこれからまた起きそうな気がするね。怖いな。

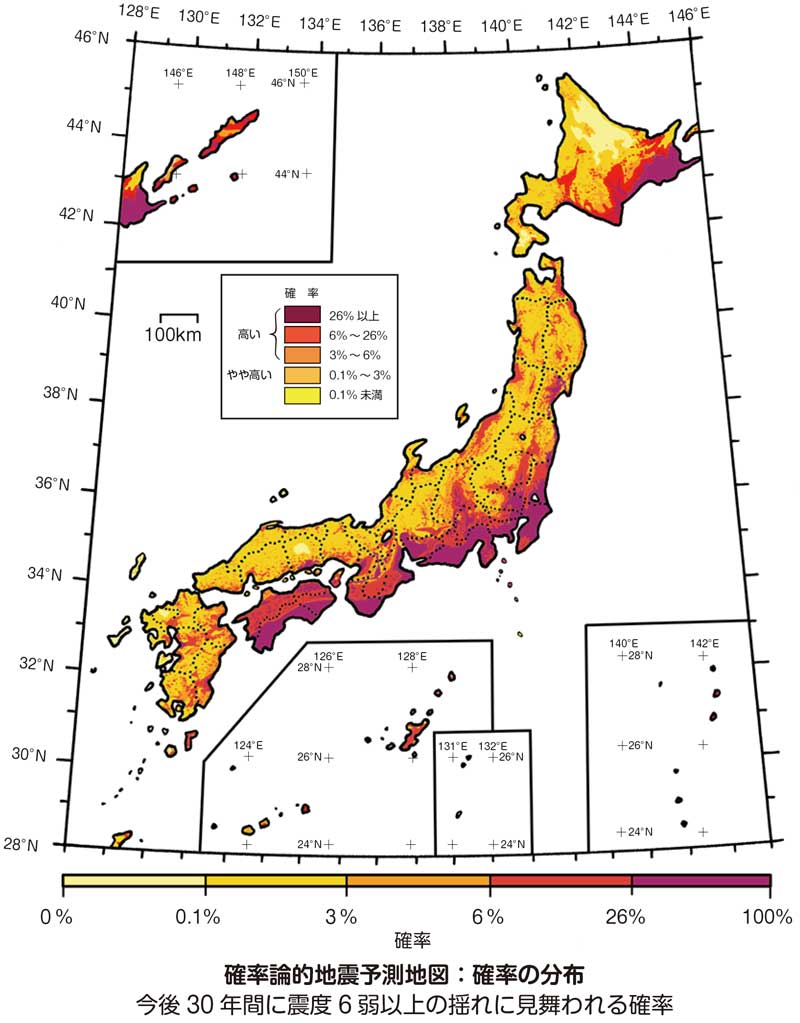

日本はこれまでにたくさんの自然災害を経験してきました。そして、日本はこれから大きな地震が起きるのではないかと予測をしているのですよ。

参照 全国地震動予測地図2020 年版地図編

https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2020

何だか怖いな。大きな地震に備えて何か対策をしているのではないかな?

4年生の学習の時、堤防などの防災施設を市でつくっていたね。

日本のあちこちでも同じように災害に対していろいろ備えをしていると思うな。

では、みんなの予想をはっきりさせるために、災害を防ぐために日本はどのような取組をしているのか調べていきましょう。

自然災害からくらしを守るために国や都道府県はどのような取組をしているのだろう。

追究する

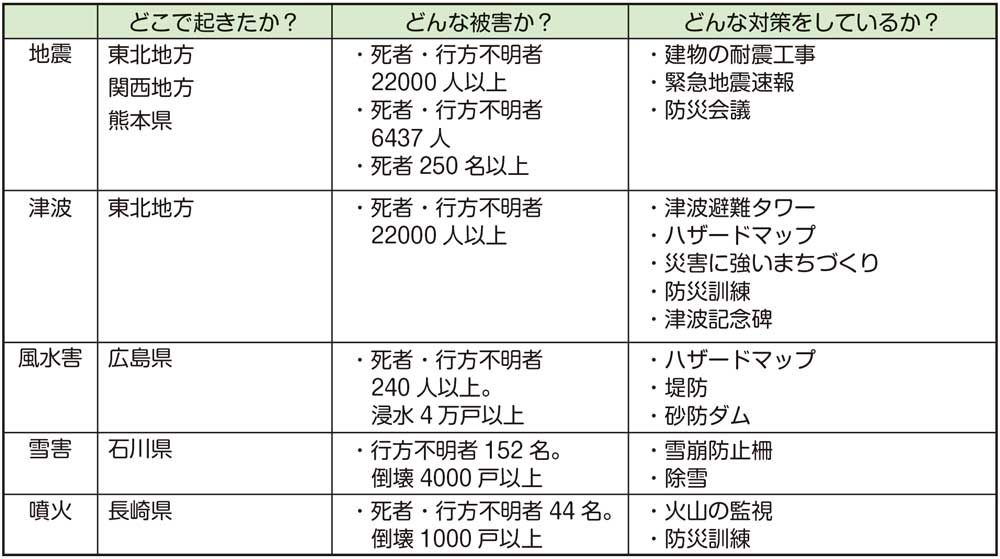

子供の予想を大切にして調べ活動を行う。その際、地震、津波、風水害、噴火・雪害などの自然災害に分かれて調査活動を進める。また、1人1台端末の共同編集アプリを使い、調べたことを協働して表に整理していく。そうすることで、「国がどんな対策をしているのか?」「どのような被害が起きたのか?」など共通の視点で調査活動を行うこととなり、お互いの調べたことをより関係付けて捉えることができるようにしていく。この調査活動では、NHK for schoolに豊富に動画クリップがある。ぜひ、活用していきたい。(3、4/5時間)

「対話的な学び」を生むくふう

調べ、まとめるだけの学習に終始することがないよう、1人1台端末の共同編集アプリでまとめた表を読み取る活動を行う。例えば、「国がどんな対策をしているのか?」について地震、津波、風水害、噴火・雪害に対する対策を見ると、どの災害も大きな被害を防ぐための施設を整えていることやハザードマップや防災情報の発信などを行っていることが分かる。また、防災施設などだけでなく、避難訓練などのソフト面にも気が付く児童も現れるであろう。教師はこのような気付きを引き出し、防災意識を高める大切さも気付くように促していきたい。

3時間⽬

地震、津波、風水害、噴火・雪害などの自然災害の様子や防災対策について調べ、1人1台端末の共同編集アプリを使い、表にまとめる。

みなさんの立てた予想を基に地震、津波、風水害、噴火・雪害などの自然災害の様子や日本が災害を防ぐためにどのようなことをしているか調べて、協力して表にまとめましょう。

ぼくは、地震について調べてみたいな。

みんなで分担すれば効率的だね。

災害の種類は違っても対策していることは似ているね。

4時間⽬

1人1台端末の共同編集アプリを使い、まとめた表を読み取り、防災対策の共通点について話し合い、災害を防いだり、被害を減らしたりするための取組について理解する。

イラスト/栗原清、横井智美