明確な指導観をもち、授業改善につなげる「特別の教科 道徳」

小学校では2018年度、中学校では2019年度からスタートした「特別の教科 道徳」。検定教科書の導入や記述式評価など、大きく変わった点も多い中、教科化1年目を終えた小学校ではどんな成果と課題が見えてきたのか。また、それらを踏まえて今後、どのような考え方や授業づくりの手立てが求められるのか。文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官として学習指導要領改訂に関わった、帝京大学大学院教授の赤堀博行氏に話を伺いました。

赤堀博行(あかぼり・ひろゆき)●東京都公立小学校教諭、東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事、同主任指導主事、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官、国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課程調査官などを経て、現職。著書に『「特別の教科 道徳」で大切なこと』『道徳の評価で大切なこと』(ともに東洋館出版)など。

目次

道徳教育の重点目標を学校として明確に定める

道徳の教科化の背景には、義務教育として、すべての学校ですべての教員が同じ程度に道徳の授業をしてほしいという願いがあります。また、いじめなどの問題の解消に資することも期待されています。

わが国の道徳の授業について振り返ってみると、残念ながら、熱心に行う学校とそうでない学校とで、あるいは熱心に行う教員とそうでない教員とで格差があったことは否めません。道徳の授業は義務教育で行う教育活動ですから、学校や教員によって差が生じてはならないものです。教科化されたことで、全国のどの学校でも必ず週1時間、道徳科の特質を生かした授業を行うことが大前提となります。

教科化によって大きく変わったことの一つは、授業の充実を図るために、主たる教材として検定教科書が導入されたこと。すべての子どもの手元に必ず教科書があるようになったのは大きな変化だといえます。道徳の授業が量的に行われるようになったことは、成果の一つとして挙げられます。

しかし一方で、教科書があることによって、授業を教科書どおりに淡々と進めるケースも見受けられます。それが一概に悪いことではありませんが、必ず一人ひとりの教員が自身の思いをもつことが大切です。

主たる教材として使う義務はありますが、教科書で示されている問いを必ずしなければならないということではありません。道徳は明確な答えがない教科ですから、教科書に示された問いが授業者の思いと一致するとは限りません。そのような場合には、授業者の思いが優先されます。ですから、同じ教材を使っていたとしても、学級ごとに展開の仕方が変わるのが基本です。これがほかの教科と異なる部分であり、そのため「特別の教科 道徳」という名称となっているのです。

教員には、教科書を活用する中でその考えや問いについて本当にこれでよいのかという疑問をもってほしいですし、そうした疑問がもてるようになれば道徳の授業に対する姿勢は本物といえるでしょう。

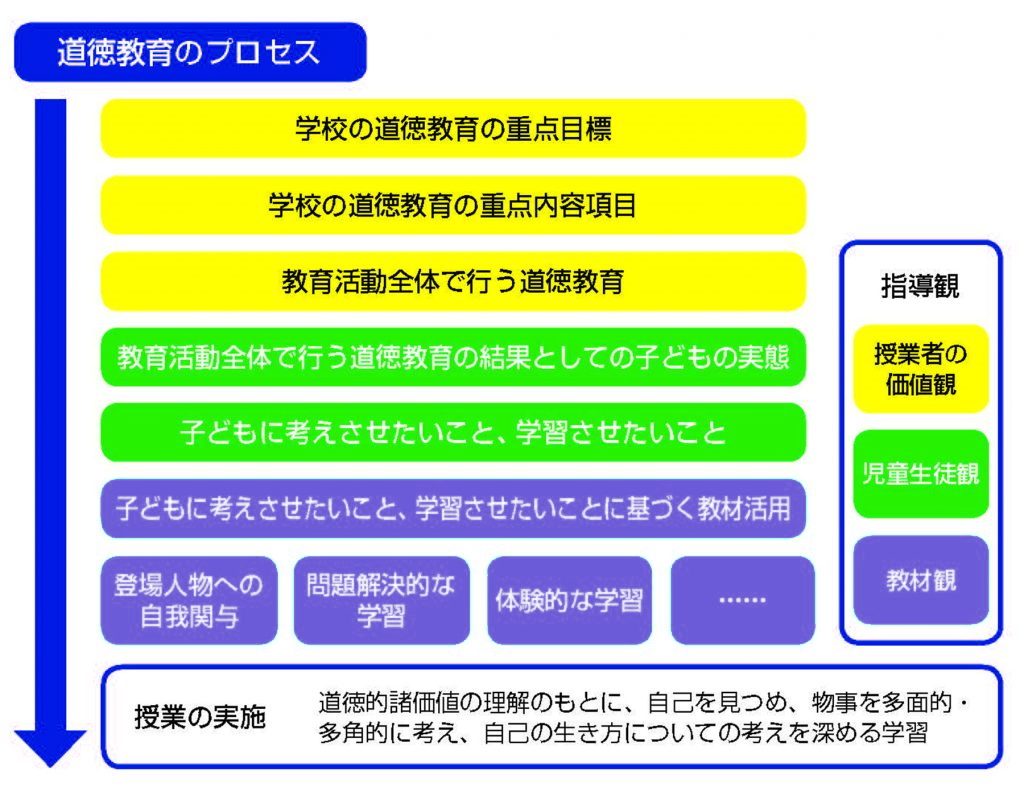

道徳の授業は、学校の重点目標や教員の思い、子どもの実態などに基づいて組み立てていくものです。学校としてどういう道徳教育を進め、どのような子どもを育てたいのか、さらに一教員として子どもたちに何を考えさせたいのか。そういった明確な指導観をもつことが重要です。明確な指導観をもつということは、以下のようなことです。

1.価値観

ねらいとする道徳的価値(道徳の内容)について、学習指導要領に基づき、明確な考えをもつ。

2.児童生徒観

明確な価値観をもとに、子どもたちに日頃どのような指導を行い、その結果として子どもたちにどのようなよさや課題があるのかを確認し、本時で考えさせたいこと、学ばせたいことを明らかにする。

3.教材観

授業者の明確な価値観、児童生徒観をもとに、教材の活用の仕方を明らかにする。

そもそも道徳教育は、教育活動全体で行うものです。ただ、各教科にはそれぞれ特質があるわけですから、道徳教育のみを行うわけにはいきません。そうすると、内容項目によっては不足が出てきたり、もう少し考えさせるべき部分が見えてきたりします。それらを補充、深化、統合していく役割が道徳科にはあり、そのため「道徳教育の要」とされているのです。

授業を構想するときに、教員は方法論に走りがちですが、まずは道徳教育というのは何なのかという本質的な部分を理解することが重要です。道徳科は、子どもの道徳性を育てていくものです。それは一朝一夕に養えるものではないため、着実に積み上げていくことが求められます。そのためには、子どもが主体的に学び、自分事として考えることが大切です。

「主体的・対話的で深い学び」の考え方は、本質的には道徳の授業の考え方と同じです。道徳科でいう主体的な学びとは、子どもが自分事として捉えること。道徳的価値について自分はどうなのかと自問自答しながら考えていきます。そうして考え方、感じ方の自覚に至ると、それは本当に正しいのか、友だちはどう思っているのかと、おのずと対話的な学びに向かうようになります。多様な考え方、感じ方と出合って比較、検討し、交流することによって、深い学びとなっていくのです。