小5体育「体つくり運動(体の動きを高める運動)」指導アイデア②

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体つくり運動(体の動きを高める運動)」の単元を扱います。

執筆/京都市公立小学校教諭・貴治利之

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

京都市教育委員会体育健康教育室首席指導主事 ・山口淳

目次

単元名

パワーアップ体操

単元目標

●知識及び運動

体の動きを高める運動の行い方を理解するとともに、ねらいに応じて、体の柔らかさ、巧みな動き、力強い動き、動きを持続する能力を高めるための運動をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の体力に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

体の動きを高める運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

自己の課題に合った運動を安心して行うために

高学年での体の動きを高める運動は、運動を楽しく行うなかで、直接的に体力の向上をねらいとして授業を構成します。

低・中学年の「多様な動きをつくる運動遊び」や「多様な動きをつくる運動」で身に付けた動きやその組み合わせを基に、「体の柔らかさ」「巧みな動き」「力強い動き」「動きを持続する能力」を高めるための運動を行います。子供の発達の段階を考慮し、この運動では特に、体の柔らかさ及び巧みな動きを高めるための運動に重点が置かれています。

そこで、本単元においても、この2つの動きの要素を中心にして単元を構成しました(ただし、「力強い動き」と「動きを持続する能力」についても、年間のいずれかの単元で指導することが求められることに留意しておく必要があります)。

単元名である「パワーアップ体操」とは、新体力テストの結果や体の動きチェックを基にして、子供たちが自己の体力の実態を知り、そこから高めたいと考える体力の要素を明らかにして、運動を組み立てていく学習です。子供が考えたオリジナルの運動を正しく行うなかで、直接的に「体力の向上」をめざします。

決して、新体力テストの結果を上げるために行う学習ではなく、子供が体の基本的な動きを高めることを捉えることができるような学習を展開していきます。

また、子供が必要感をもって運動を正しく行うと同時に、楽しみながら自己に合った運動に取り組む授業づくりが求められます。子供が苦痛を感じてしまうだけでは運動は長続きしません。効果を確かめたり、運動の心地よさを感じたりするようにして「楽しさ」も実感しながら運動できるようにしましょう。

さらに、運動経験の違いなどから、苦手意識をもつ子供に対して、仲間と一緒に安心して楽しめる場づくりや授業の展開を大切にし、すべての子供が自己の課題に合った運動ができるように工夫します。

〈コロナ感染対策〉

・授業前後の手洗いを徹底する。

・集合時や活動時は間隔をあける。

・屋内で行う場合は換気を行う。

・共用する用具の消毒を適宜行う。

●体の基本的な動きを高めるために 〜自己の体力を知ろう〜

各校で実施する新体力テストの結果と平均値との比較から自己の体力のレベルを確かめ、自己の高めたい体の動きの要素を明らかにすることで、運動の必要性を理解するとともに、自分事として捉えることができるようにします。

また、「体の柔らかさ」や「巧みな動き」などを毎時間や単元の前後で比較することで、パワーアップ体操の効果を確かめたり、継続的な運動が体力向上につながるということに対する理解を深めることにつなげたりします。

さらに、子供どうしが体の動きを高めるためにグループなどで工夫した運動の行い方を見合ったり、アドバイスをし合ったりすることにより、工夫の幅を広げ、自己の体力向上にも関心をもつようにしていきます。

●子供がねらいをもち、積極的に取り組むことができるようにするために ~ICT機器を効果的に活用しよう~

体つくり運動では、様々な基本的な体の動きを身に付けたり、体の動きを高める運動を行ったりすることによって直接的に体力を高めることをねらいとします。一人一人が体力を高めるための目的意識や必要感をもって運動することを大切にします。

子供がねらいをもち、積極的に取り組むことができるようにするために、「トレーニング的に単調な運動を続ける」といった授業ではなく、「体の動きを高めるためにどのような運動をするとよいのか」について、運動を通して学ぶことを大切にします。

そのために、高めたい体力の要素に応じた動きを教師が例示したり、動画によって紹介したり、自己や仲間が組み立てた運動を掲示板やICT機器を用いて可視化したりするなどの工夫をします。

●体の動きを高める運動を生活のなかに取り入れていくようにするために ~学習終了後にも継続して取り組める工夫をしよう~

教師は、子供が自己に適した運動を正しく無理なく継続的に行うように支援をしていくことが大切です。

学習終了後にも、ほかの運動領域の準備運動に取り入れて行う、朝や昼の帯時間や休憩時間に簡単な運動を行う、家庭での実践を継続して効果の確認のための測定を定期的に行うなどの工夫が考えられます。

また「体の動きを高める運動」を小学校の段階で理解して実践する経験を重ねることにより、中学校の保健体育科「体つくり運動」の「実生活に生かす運動の計画」における体力の向上を図るための運動の計画に取り組む際にも生かすことができます。

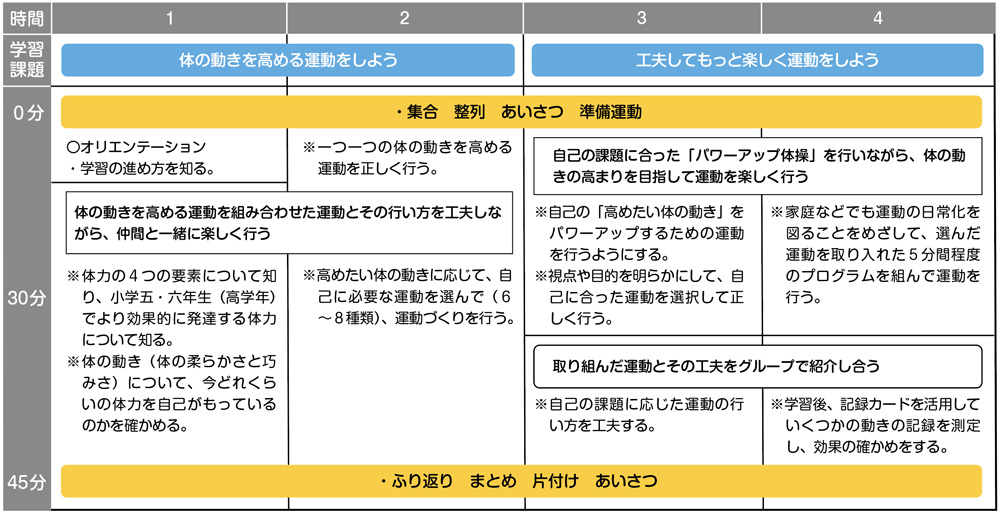

単元計画(例)

工夫してもっと楽しく運動をしよう

ねらいにせまる意図的な働きかけの例

小5体育「体つくり運動(体の動きを高める運動)」指導アイデア①

「楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/佐藤雅枝