小2 国語科「おにごっこ」板書例&全時間の指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小2国語科「おにごっこ」(光村図書)の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末の活用例等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/京都府京都市総合教育センター指導室指導主事・吉田夏紀

執筆/京都府京都市立朱雀第三小学校・藤田奈津子

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、文章の内容と自分の体験とを結び付けて感想をもつこと、文章を読んで感じたことや分かったことを共有することができるようにします。また、読書に親しみ、いろいろな本があることを知ることができるようにします。

「おにごっこ」では、初めの段落に二つの問いがはっきりと記されています。

「あそび方」と「そのように遊ぶわけ」の答えを見つけながら読むことで、この文章に表されたおにごっこのおもしろさを理解し、自分の体験と結び付けて感想や考えをもてるようにします。

そして、遊びに関する本を読んで分かったことや感じたことを説明する活動に展開し、読書のおもしろさやいろいろな本があることを知ることにつなげます。

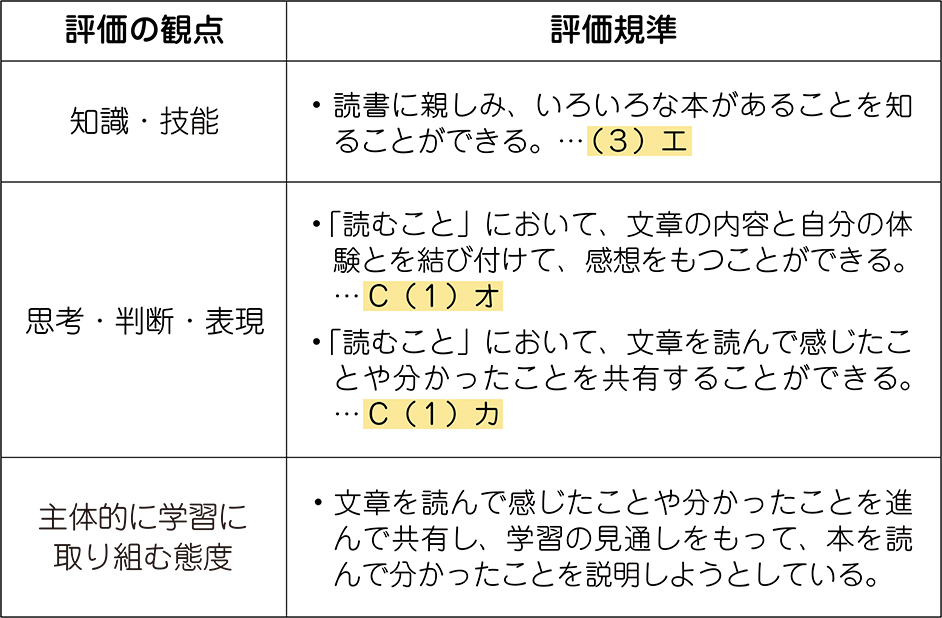

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「読んで分かったことや思ったことを友達に伝えよう」という言語活動を位置付けます。

本教材「おにごっこ」は、初め・中・終わりの構成で、「初め」には二つの問いがあり、「中」には問いに対しての答えが書かれています。

問いに対しての答えを見つけるために、「どんな遊び方があるのか」「なぜそのような遊び方をするのか」「あそび方のおもしろさは何なのか」を文章構成や接続語、指示語などを手がかりにして読んでいきます。そして、文章を読んだことで生まれた自分の感想を共有します。

また、「おにごっこ」を読むことで、普段の遊びについて新たなことを知ることができた経験を読書活動へとつなげ、いつも読んでいるジャンル以外の本に出合ったり、自分が知りたいことを確かめて読む面白さを知ったり、分かったことや感じたことを説明し互いの感想を伝え合う楽しさを感じたりすることができるようにしましょう。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉〈対話的な学び〉

本単元では、だれもが遊んだことがある「おにごっこ」という遊びについて、「筆者はどのようなことを説明しているのかな」「文章を読むと普段しているおにごっこのどんなことに気付くのかな」などと、普段の経験と「おにごっこ」を読む学習とを関連付けることで、主体的に文章を読む意欲へとつなげていきます。

単元の後半では「本で見つけた、友達とやってみたい遊びを伝える」という目的をもって、他の遊びが載っている本を読んでいきます。

本に載っている遊びを「やってみたい」「友達に教えたい」という思いをもちながらさまざまな本を読むことで、文章を読んで感じたことや分かったことを伝えようとする意欲を高めるとともに、読んでわかったことを友達と対話することで読書の楽しさに気付くことができるようにしましょう。

本実践では、「本で見つけた、友達とやってみたい遊びを伝える」としましたが、「本で見つけた、友達に知らせたい遊びを伝える」、「遊びについて書かれた本や鬼が出てくる本を見つけて読む」など、読書に親しみ、いろいろな本を読むことができる工夫は様々です。

子供たちの学習経験や実態に合わせて、工夫してください。

〈深い学び〉

おにごっこという遊びは、子供たちにとってとても身近で、だれもが経験した遊びであることから、教材文「おにごっこ」を読む際には、「おにごっこについてどのようなことが書かれている文章かな」、「知らないおにごっこはあるかな」などと、自然と自分の経験を思い出しながら読むことができると考えます。

「知っているおにごっこがあった」「自分たちもこのお話のようにきまりを作っておにごっこをしている」などという思いや気付きから、「いくつのおにごっこについて書かれていたか」「そのおにごっこはどんなあそび方か」など、文章を読む視点や課題を見つけられるようにしましょう。

その課題解決の過程で、「あそび方の一つに」「また」「ほかに」などの順序を表す言葉に着目して整理したり、「あそび方」とは文章のどの部分なのか、重要な言葉や文を考えたりすることができます。

また、だれがおもしろくなるためのきまりなのかを考えることで、「おにが」「にげる人が」「つかれた人も」「走るのがにがてな人も」などの言葉に気付き、だれにとってのきまりを付け足すともっとおもしろいかという自分の考えを形成することにつながります。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

6・7時間目には、遊び方にきまりを付け足して、もっと面白くする工夫を考え共有します。

その際、一人一台端末の活用をします。

例えば、タブレット学習支援ソフトの課題提出の機能を使い、ワークシートを書く前にだれにとっての工夫を考えたのか、カードを色分けして提出するようにします。

「おに」が楽しくなる工夫を考えた人は赤カード、「にげる人」がもっと楽しくなる工夫を考えた人は青カード、「おに」「にげる人」の両方が楽しくなる工夫を考えた人は黄色カードなどと指定し、提出することで、だれにとっての工夫を考えたのかを全体で共有することができます。

6. 単元の展開(10時間扱い)

単元名: 読んで分かったことや思ったことを友だちにつたえよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

①「おにごっこ」を読んで感想を交流し、学習計画を立てる。

・第二次(2時、3時、4時、5時、6時、7時)

② 問いと答えに着目して読み、おおまかな文章構成を捉える。

③④⑤ おにごっこの遊び方とそれぞれのおもしろさを整理して読み、重要な語や文を考えてノートにまとめる。

⑥「おにごっこ」での遊び方をもっとおもしろくするにはどんなきまりを加えればよいのか考える。

⑦ 加えたきまりについて、友達と伝え合う。

・第三次(8時、9時、10時)

⑧⑨ 友達とやってみたい遊びについて本で調べ、わかったことをメモする。

⑩ 友達とやってみたい遊びを伝え合う。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美、明野みる