小6 国語科「思い出を言葉に」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「思い出を言葉に」(光村図書)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/千葉大学教育学部附属小学校・青木大和

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

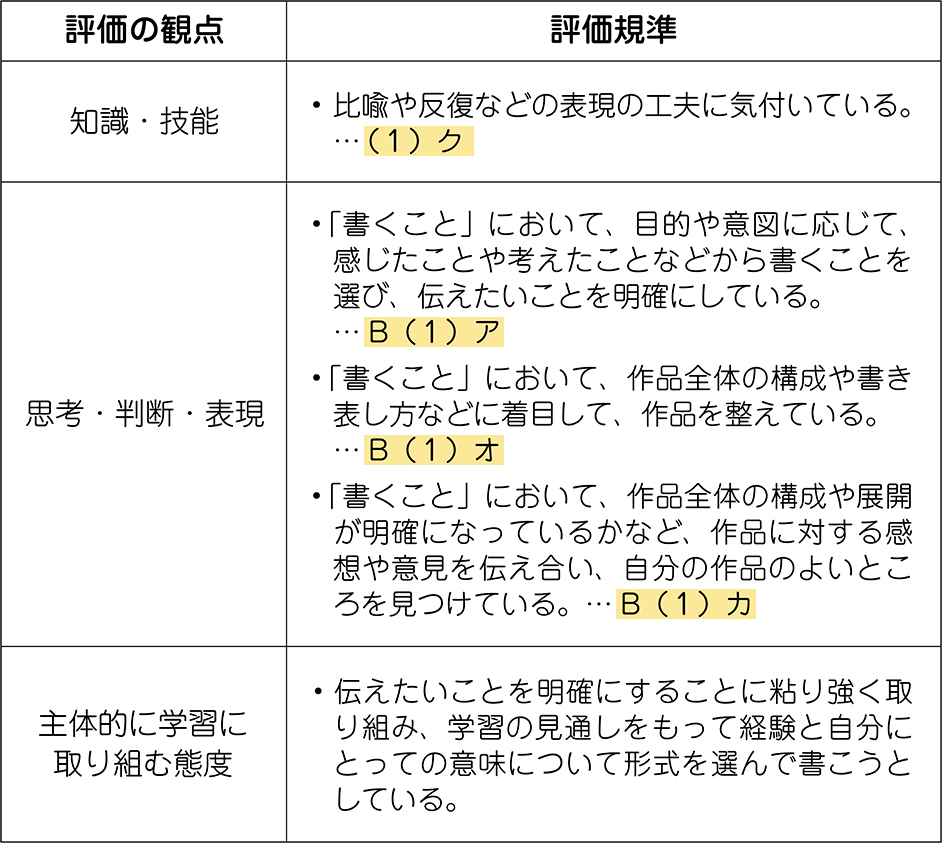

本単元は、小学校生活の思い出の中から、自分にとって意味や価値のある思い出を言語化して、感じたことや考えたことなどから、自分が伝えたいことを明確にしていく力を育成することを目指します。

また、友達と作品に対する感想や意見を伝え合うことで、お互いが活用した表現技法や表現形式の良さを認め合えることをねらいます。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

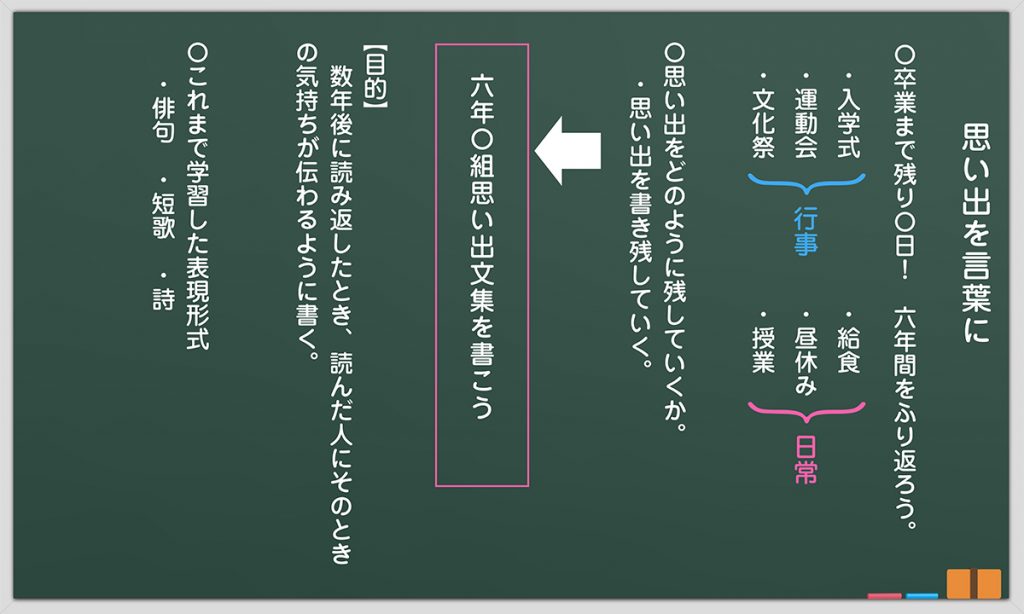

小学校最後の「書くこと」の単元となります。「クラスの思い出文集をつくろう」として、思い出を振り返り、自分の伝えたいことを明確にして言語化し、クラスの友達と共有していくことを言語活動として位置付けました。

児童は6年間の中で、自分が伝えたい題材を決め、表現形式を選択して書いていきます。

その際、これまで学習してきた比喩や反復などの表現技法や俳句、短歌、詩などの表現形式を振り返り、児童が自分の思いを表現するのに適した技法や形式を選択できるようにします。

比喩や反復の表現技法の効果を確認し、必要に応じて活用することを促すことで、児童が言葉の吟味をしたり、自分の気持ちに合った表現とは何かを試行錯誤したりすることできるでしょう。

また、表現形式については、これまで親しんできた俳句、短歌、詩の中から自分の思いを表現するのにぴったり合う形式を選択できるようにします。児童が見通しをもって表現形式を選択することができるように、それぞれの特徴も全体で確認しておきましょう。

俳句は、季語と素材との組み合わせや、それらを十七文字にどのように関連させて表現するかによって作品の趣が変わります。短歌は、情景や心情を三十一文字で表す表現形式で、短歌より自由度が大きいことが特徴の一つでしょう。

詩は、俳句や短歌に比べて文字数の制約はありません。心情や情景、経験したことなど対象も広く捉えることができます。韻文(リズムや音数を大切にする文章)や散文(言葉のリズムにとらわれず、自由に書かれた文章)も詩として扱うことができます。

広く捉えたまま自由に書くのも方法の一つかもしれませんが、散漫になることも予想されます。そのため、実態に応じてこれまでに学習してきた詩をいくつか提示し、その詩の形式に合わせて取り組むようにしてもよいでしょう。

書いた作品は友達同士で読み合い、思い出と照らし合わせて、表現の効果や選んだ形式の良さを互いに認め合うことで、児童が表現や形式を吟味して選択することの重要性に気が付けると共に、自分たちのこれまでの学習の成果を実感できるようにしたいと考えました。

完成したら、学級全員の作品を一つにまとめ、「6年〇組オリジナル文集」として製本し、卒業まで全員がいつでも読めるようにします。第2号の作成もしてよいこととし、別のテーマで書きたい児童は、単元終末後も書き続けてよいこととします。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 自分年表の作成

豊かな感情を伴った題材を探すことが、大変重要なポイントとなります。

なんとなく題材を決めてしまうと、その題材についての記憶を呼び覚ますのに時間がかかったり、実際には起きていない空想を創作してしまったりして、伝えたいことを明確にすることができなくなってしまいます。題材設定をする際には、丁寧な振り返りが必要です。起きたできごと、感情、様子などをできるだけ詳しく想起することが重要でしょう。

そこで、児童が自分年表を作成し、思い出を振り返られるようにします。

自分年表とは、1年生から6年生の6年間とそれぞれの月にあった出来事や自分の様子、心情を書き込める年表形式の表です。

児童は、6年間の中で印象に残っていることや、誰かに伝えたいと思う出来事という視点で書き込んでいくようにします。思い出は必ずしも、ポジティブなものだけに絞るのではなく、失敗や悔しかったことを書いてもよいことを伝えましょう。

これらを行うことで、児童はそれぞれの思い出と感情を関連させながら想起することができ、どのような言葉で表出したらよいのか見通しをもって粘り強く取り組むことが期待できます。なかなか思い出を振り返るのが困難な場合は、5年生~現在までの思い出など、期間を絞ることで想起しやすくなるでしょう。

〈対話的な学び〉 表現形式ごとの交流、テーマごとの交流

推敲や共有を行う場合、ある程度書き終えた段階で形式的に読み合いなどの時間を設定することが多いかもしれません。

しかし、ある程度書き終えてから推敲を行ってしまうと、仮に大幅な修正が必要だった場合、書き直していく過程で意欲が低下してしまう恐れがあります。また、書きながら不安を感じている児童は、推敲や共有の時間まで、その気持ちをもち続けなければならないことになります。

そこで、書き進めていく過程の中で疑問を感じたり、不安を感じたりしたときには自由に友達と相談してよいことを児童に伝えます。

その際、児童が誰彼構わず相談するのではなく、同じ表現形式を選択している児童や、同じテーマで記述している児童同士で交流できるようにします。黒板や掲示板等に選択している表現形式とテーマをネームプレートと共に掲示しておくことで、児童は共通の表現形式やテーマの友達を見つけることができ、単元を通して交流することができます。

推敲や共有の時間は、友達の作成意図や経緯を理解して読み合うことができるので、友達の改善点だけではなく、参考にしたい部分を見つけることができ、自分の表現にも生かそうとしたり、友達の工夫に目を向けたりして考えを広げたり深めたりすることができると考えました。

〈深い学び〉 時系列での共有タイムと第2号の作成

友達と読み合いをしていきます。

その際、思い出の時系列で作品をまとめていくことにします。そうすることで、児童のこれまでの経験と言語操作の知識が相互に関連し合い、表現形式の特性や表現形式の工夫についてより理解を深めることができると考えました。また、時系列にまとめることで、語られていない思い出や、より伝えたい思い出などを考えることができます。

また、児童に単元終了後も第2号を記述したい場合には記述してもよいことを伝えます。

児童が記述したい思い出を表現形式や表現技法を考えて、いつでも記述できるようにします。

そうすることで、児童は情報を精査して考えを形成したり、考えを基に創造したりすることに向かうことができると考えました。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)タイピングやフリック入力による記述

書く学習と考えると鉛筆での記述をイメージすることが多いかもしれません。鉛筆で記述することで、丁寧に文字を書こうとする姿勢が身に付いたり、書いたり消したりを繰り返しながら根気強く学習に取り組むことができたりすることが期待できます。

端末を使ったタイピングやフリック入力での記述では、手軽に編集することができ、鉛筆で書くことに意欲が低い児童が、筆跡の良し悪しにとらわれず、想像したことを自由に書くことができる効果が期待できます。

今回の単元では、児童の思い出を想起した上で書きたい内容を決め、自由な発想で書くことや、友達の表現技法や表現形式に目を向けて互いの良さを認めていくことがねらいですので、タイピングやフリック入力での記述を取り入れることが適していると考えました。

(2)匿名での共有

作品は匿名の状態で共有するようにします。タイピングで記入しているので、筆跡でどの児童が書いたか特定することはできません。共有方法は、タイピングしたものを印刷して掲示してもよいですし、アプリを活用して掲示板等に投稿できるようにしてもよいでしょう。

作品を匿名で共有することで、作者が誰かという視点はなくなり、作品で活用されている表現技法や表現形式に目を向けられると考えました。

読み手は、「どのような表現で」「どのような心情や情景が」想起できたのかを手書きでの付箋や、Microsoft Teamsのコメント機能、Google classroomへの投稿、ジャムボードの付箋機能などを活用して、書き手に伝えるようにします。

文章から伝わってきた心情や情景についての感想は、どの表現からその考えに至ったのかを必ず記入するよう、声をかけましょう。また、共有を個々で行うだけでなく、全体で共有するようにします。

児童は、印象に残った作品とその理由を挙げるようにし、全体でその作品の特徴を味わうようにします。最後に作者を確認し、その作品に込められた思いや工夫を説明してもらうようにします。

記述の過程の中で、友達と相談しながら作成しているわけですから、一定数の児童は誰が書いたのかわかることもあるでしょう。しかし、ここで大切なのは児童が表現に目を向けることで、誰が書いたのか当てることではありません。これまで相談してきた児童だからこそ、最終的な表現がどうなったのかに目を向けることができるかもしれません。これまでの記述過程を知らない児童が匿名の作品を読むことで、作者が誰かという先入観を排除して読むことが重要であると考えました。

何のために匿名で共有するのかを児童にしっかりと自覚させることが重要であると考えます。

また、匿名で考えを発信することの恐ろしさも情報リテラシーの観点から指導しておくことも大切であると考えます。このことで、言葉をより吟味しながら活用していくことができると考えます。

6. 単元の展開(7時間扱い)

単元名: クラスの思い出文集をつくろう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 6年間を振り返り、印象に残ったことを話し合い、学習の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時、5時、6時)

② 自分年表に印象に残っていることを書き出し、自分にとっての意味や価値を考える。

③ 書き出した中から何を中心にして書くかを考え、内容を整理する。

④ 表現形式を決め、伝える内容を簡単に文章にする。

⑤ 表現を工夫して、選んだ形式にまとめる。

⑥ 同じテーマと表現形式を選んだ友達と読み合って、推敲し清書する。〈 端末活用(1)〉

・第三次(7時)

⑦ 仕上げた作品をクラス全体で読み合う。〈 端末活用(2)〉

板書例・ワークシート例と指導アイデア

● 6年間の思い出の想起と学習の見通し

イラスト/横井智美