小5算数「角柱と円柱」指導アイデア《底面の形に着目して立体の特徴を理解しよう》

執筆/新潟県公立小学校教諭・樋浦教之

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、新潟県公立小学校校長・間嶋哲

目次

本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/7時)

ねらい

角柱や円柱について、立体2ヒントクイズの質問を修正する活動を通して、底面に着目することで立体の分類が可能となることを理解できる。

評価規準

底面の形に着目して、六角柱の2ヒントクイズを考えることができる。

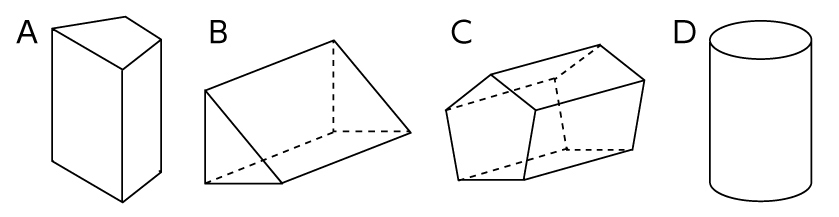

みんなで立体2ヒントクイズをしましょう。

立体2ヒントクイズ

①この立体は、転がり( )。

②底の形は( )。

【立体2ヒントクイズのルール】

①先生から、ヒントが1つずつ出される。

②( )の中にヒントの言葉が入る。

③分かったら、その図形の番号を答える。

④ヒントは、2回まで。

第1問。ヒントを1つずつ言います。

①この図形は、転がり(ます)。

それぞれの立体を置く向きを、上の絵のように提示しておきます。

分かりました! 簡単です! 最初のヒントだけで分かったよ!

答えは、Dです。周りの面が曲がっているから、転がります。

正解です。Dの形を「円柱」といいます。周りの面は「曲面」といいます。A~Cには、曲面はありませんね。

第1問の正解を確認した後、「円柱」「曲面」という言葉を知らせる。

第2問 ①この図形は、転がり(ません)。では、2つめのヒントは、②底の形は、(長方形)。

これだけでは、分からないな。A、B、Cのどれかだと思うけど……。

分かった! 底の形が長方形はBだ!

でも、Cだって底の形は長方形だよ。この2ヒントでは、答えが出せません!

この2ヒントでは、正しい図形を見付けることができないのですね。それでは、この2ヒントのどこを直したら、答えることができるでしょうか?

学習のねらい

2ヒントのどこを直したらいいだろう?

見通し

2ヒントの中でおかしいヒントはどこでしょうか?

2番目じゃない? 底の形が、長方形だから分からないんだよ。

BやCをAのような向きにしてみると……?

自力解決の様子

A つまずいている子

BやCの「立体の向きを変える」というアイデアに気付かない。

B 素朴に解いている子

2つめのヒントを「面の中に長方形以外の形があります」としている。

C ねらい通り解いている子

立体の向きを変えて、底面を三角形や五角形にすることに気付き、ヒントも修正できる。

学び合いの計画

自力解決を3分ほど設定した後、3~4人程度のグループで交流させます。そこで自分の考えや困り感を共有します。

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2022年2/3月号より