小5体育「器械運動(マット運動)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械運動(マット運動)」の単元を扱います。

執筆/京都市公立小学校教諭・中島千晶

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

京都市教育委員会体育健康教育室首席指導主事 ・山口淳

目次

単元名

マット運動マスターになろう!

単元目標

●知識及び技能

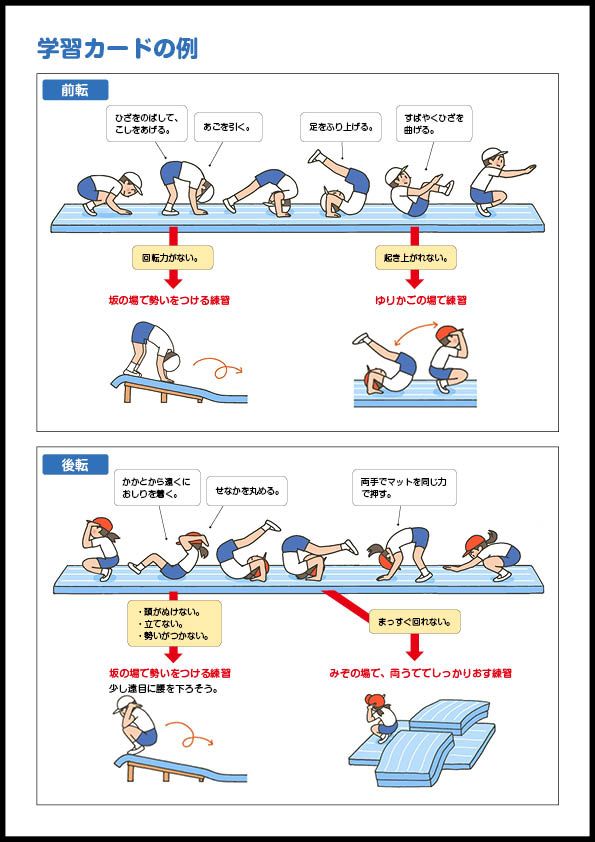

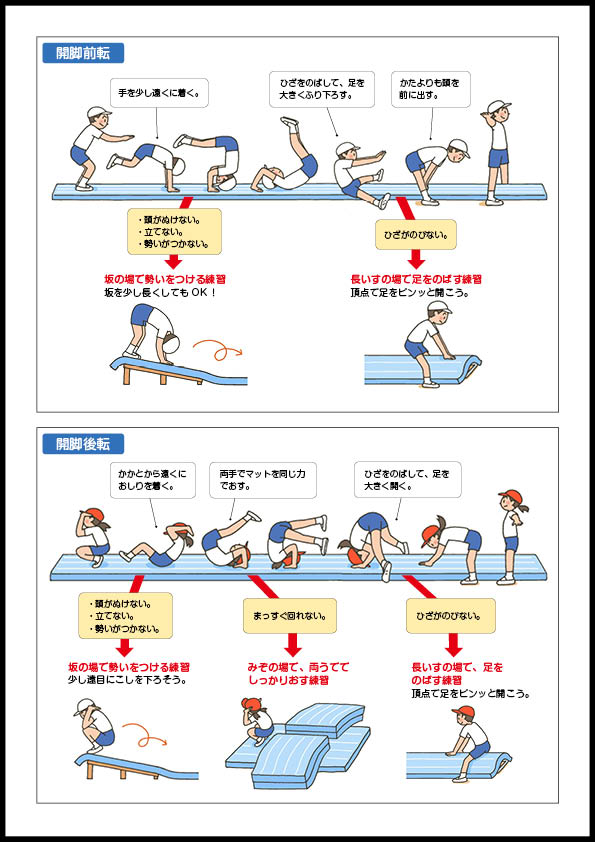

マット運動の行い方を理解するとともに、回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り返したり組み合わせたりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

マット運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

マット運動は中学年までに身に付けてきた技能を基に、回転技や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技に取り組んだり、それらの技を繰り返したり組み合わせたりして、その技ができる楽しさや喜びを味わうことができる学習です。

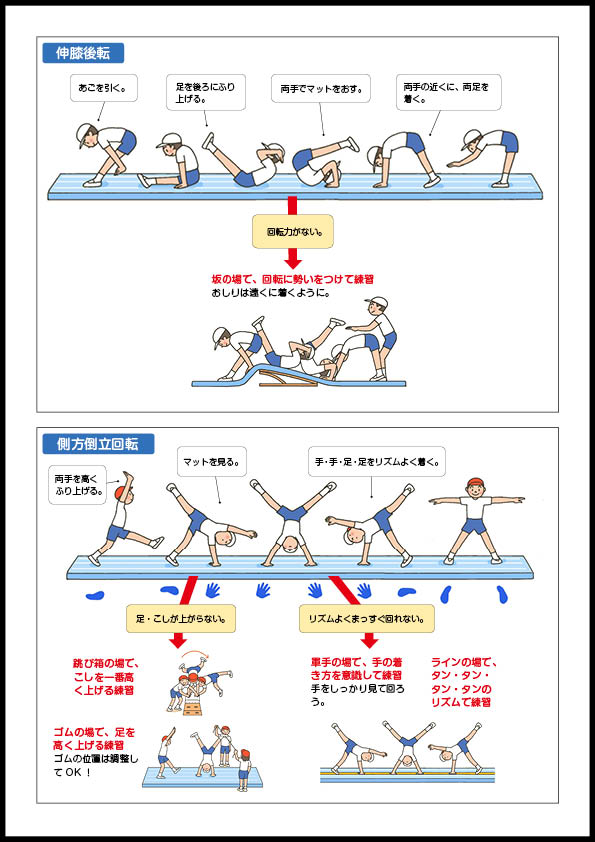

すべての子供がマット運動の楽しさや喜びを味わうことができるよう、技に関連した易しい運動や易しい場、条件のもとで段階的に取り組むことができるようにすることが大切です。

低学年、中学年までの学習でどのような動きや技を経験しているかを把握しておくことも、授業で取り組む技を決めるために大切です。

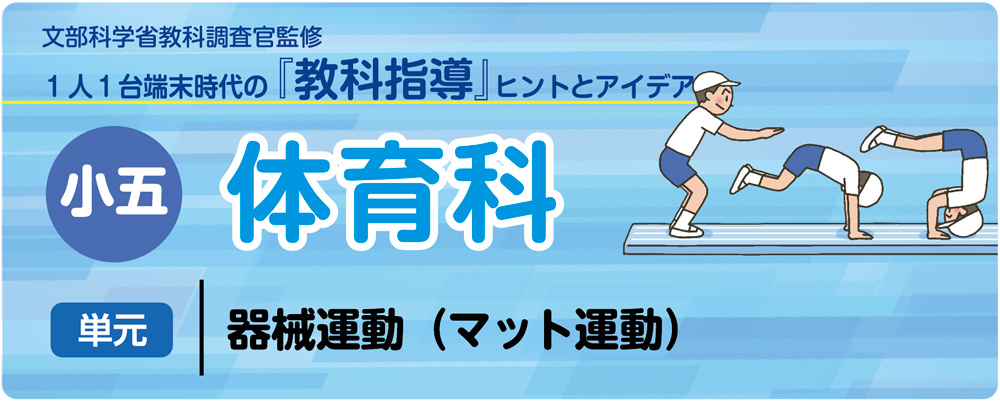

また、易しい課題の場を用意したり、学習カードや掲示物、映像などにより技の練習の仕方やポイント、動きを知る機会を用意したりすることも大切です。

学習カード(計7点)

※ダウンロードはこちら

〈新型コロナウイルス感染症対策〉

*地域の感染状況により、以下の配慮の例が考えられます。

・子供たちに授業前後の手洗いを徹底するようにします。

・活動中は不必要に大声を出さないようにします。

・集合・整列時は子供どうしの適切な間隔を確保するようにします。

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

〈安全のポイント〉

○準備にかかる時間の短縮と活動時間の確保のため、また、隣り合う場どうしの間隔をあけて、子供どうしの衝突を避けるため、学習が始まる前にマットを置く位置を決め、床にビニールテープなどで目印をつけておく。

○マットは4人で持ち運び、引きずらないようにする。

○技を終えたら、マットのずれを直すなど場の安全を確かめて、次の仲間に合図をする。

○合図を受けてから試技を始める。

小5体育「器械運動(マット運動)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/佐藤雅枝