小1算数「なかまあつめ」指導アイデア(3/4時)《どちらがおおいかしらべよう》

執筆/福岡教育大学附属久留米小学校教諭・廣木 伸

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準

(本時の位置 3/4)

本時のねらい

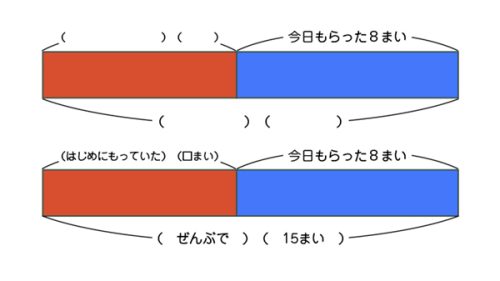

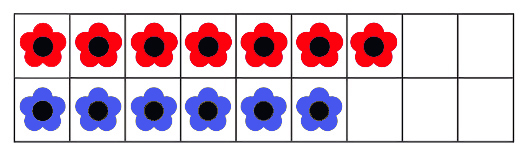

集合の要素の個数の大小を、おはじきなどの媒介物による1対1対応によって判断することができるようにする。

評価規準

おはじきで置き替える1対1対応による数の大小の比べ方を理解し、数の大小を比べることができる。(知識・理解、技能)

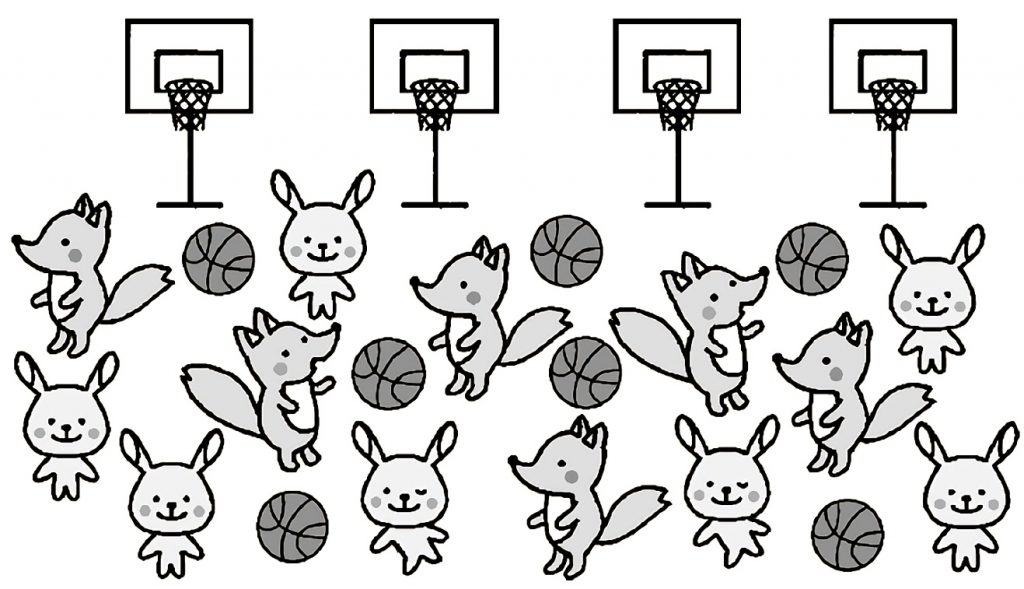

問題場面

あそんでいる きつねさんと うさぎさんは、どちらが おおいですか。

キツネさんとウサギさんは、何をしているのかな?

ボールで遊んでいます。

楽しそうですね。同じ人数で遊んでいるみたいだね。

え? キツネさんが多いよ。

多いのは、ウサギさんじゃないの?

あれ? 同じじゃないの? じゃあ今日は、ウサギさんとキツネさんはどちらが多いのか調べてみましょう。どうすれば、どちらが多いかわかるかな?

本時の学習のねらい

どちらがおおいかしらべよう。

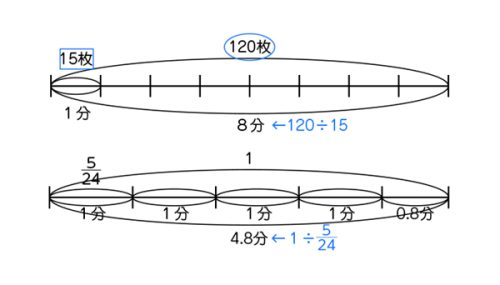

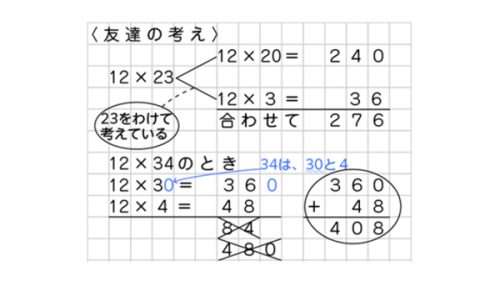

見通し

・線で結ぶ。

・絵カードを動かす。

・おはじきを置いて、並び替える。

前の時間は、どのように比べたかな?

線で結んだよ。

カードを動かしたよ。

今日は、カードを使わないことにします。

でも、線は引きにくそう。

今日は、おはじきを使ってみましょう。

自力解決の様子

A:つまずいている子

・おはじきをきちんと置けない(落ちがあるなど)。

・おはじきを置いた後、どうしてよいかわからない。

B:素朴に解いている子

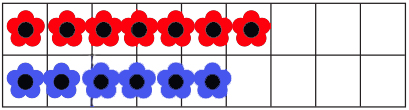

・おはじきを適当に並べ、比較している。

C:ねらい通りに解いている子

・おはじきを上下にそろえて並べ、比較している。

自力解決と学び合いのポイント

イラスト/佐藤雅枝 横井智美

『小一教育技術』2018年4月号より