小1算数「たしざん」指導アイデア《あといくつで10 になるか》

執筆/福岡県公立小学校教諭・赤松達也

編集委員/国立教育政策研究所 教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授 清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準

(本時の位置 3/ 10)

本時のねらい

10 のまとまりに着目し、繰り上がりのある加法の計算の仕方を筋道立て説明することができる。

評価規準

与えられた問題の数値と具体物の操作を関連付けて、被加数の補数を見いだし、それに合わせて加数を分解することを筋道立て説明することができる(数学的な考え方)。

問題場面

7+8の答えは、もう出ているかな。

まだだと思います。

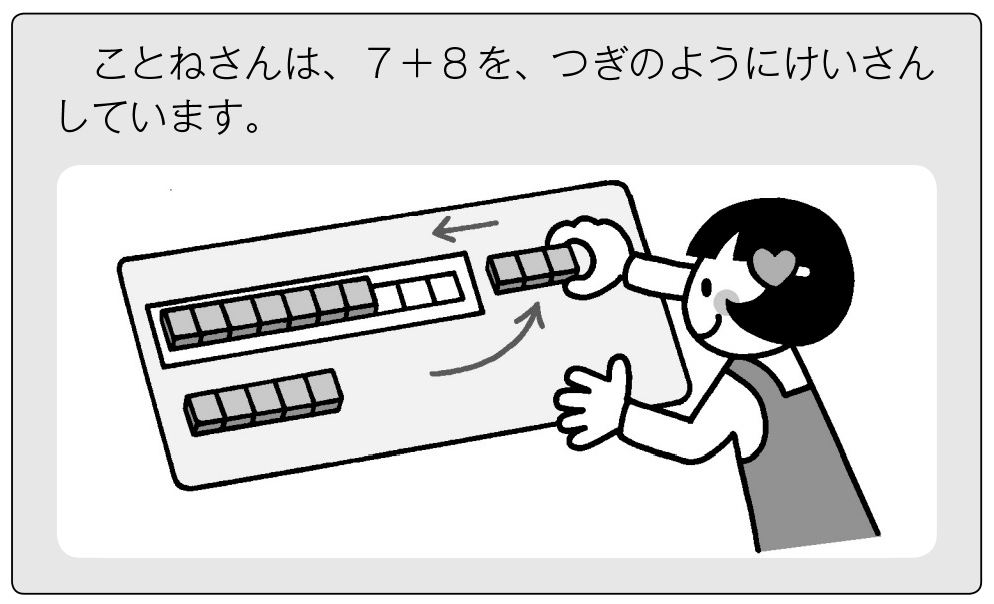

ことねさんは、ブロックを使って何をつくろうとしているのかな。

10 のかたまりを、つくっていると思います。

みなさんも、これまでの学習で10のかたまりをつくって、たし算の計算を考えてきましたね。ことねさんが、どのように考えているのか説明できるかな。

本時の学習のねらい

ことねさんが、7+8をどのようにもとめているかかんがえて、せつめいしよう。

見通し

・10 のまとまり

・あといくつで、10 になるか。

・数を分ける。

これまでの学習で、気を付けたことは何でしたか。

10 のまとまりをつくることです。

あといくつで、10 になるかを考えるといい。

前の数でも、うしろの数でも10 をつくれます。

では、ことねさんがどのように10 のまとまりをつくって計算しているか、考えてみましょう。

自力解決の様子

A:つまずいている

ことねさんのブロック操作の意味を、理解することができない。

B:素朴に解いている子

ことねさんのブロック操作の意味を理解し、「7と3 で10、10 と5 で15」のように説明することができる。

C:ねらい通りに解いている子

「ことねさんは7を見て、あと3で10 だから、8を3と5に分けて、3を7に合わせています」のように、8を3と5に分ける根拠を説明することができる。

自力解決と学び合いのポイント

イラスト/佐藤雅枝 横井智美

『小一教育技術』2018年11月号より