カードやアプリ活用で学びをもっと広げるには 【タブレットで変わる授業デザイン】#3

1人1台端末でカードやアプリを活用し、学びを広げる授業を紹介します。今回は小1音楽の拍にのってリズムを表現する授業、小2算数のデジタルカードを作って活用するかけ算九九の授業、小5学級活動の情報モラルを考える授業です。

執筆/熊本県公立小学校教諭・西尾 環

目次

01 ○と●でリズム遊び

1年音楽 「はくにのってリズムをうとう」

拍にのってリズムを表現することで、拍や拍子に親しみ、リズム遊びを楽しみます。また、リズムや拍の違いに気付き、簡単なリズム打ちの音楽を作ります。その中で、友達とも関わりながら、どのように音を音楽にしていくか、思いをもつようにします。

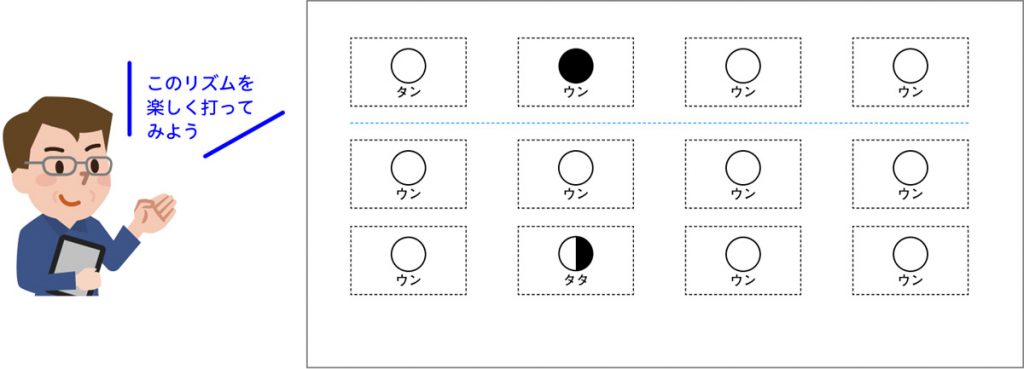

○(タン)●(ウン) (タタ)を使った拍のカードを、タブレット上でアプリを使って作ります。そのカードに合わせて、子どもたちは、叩きながら拍子をイメージし、リズムを作ります。 この拍は、紙でフラッシュカード的にすることもできますが、教師がリズムのパターンをいくつも作って何度も提示するには、デジタルが簡単です。また、タブレット上で子どもがリズムを作るのも容易です。紙で見せたり配付したりするよりも時間のロスが少なく、活動に集中できます。

(タタ)を使った拍のカードを、タブレット上でアプリを使って作ります。そのカードに合わせて、子どもたちは、叩きながら拍子をイメージし、リズムを作ります。 この拍は、紙でフラッシュカード的にすることもできますが、教師がリズムのパターンをいくつも作って何度も提示するには、デジタルが簡単です。また、タブレット上で子どもがリズムを作るのも容易です。紙で見せたり配付したりするよりも時間のロスが少なく、活動に集中できます。

①リズム遊びをすることを知らせ、電子黒板で○(タン)と●(ウン) (タタ)を映し出して、意味を教えます。

(タタ)を映し出して、意味を教えます。

②1~2を教師が示して、子どもはリズムを打ちます。

③子どもが自分(たち)で、(タブレットで)1小節分のリズムを作ります。

④互いのリズムを紹介し合って、リズム打ちを楽しみます。

⑤さらに2小節のリズムを作ったり、長いリズムを作ったりして、紹介し合いながら楽しみます。

⑥楽しかったことを発表します。

○●と言ったようなシンプルな図で音の長さを表したことで、子どもは視覚的にリズムを把握することができ叩きやすく、拍子もとりやすかったようです。スライドを1枚ずつ出してリズムをとらせたことで、すべての子どもが、笑顔で最後まで参加できました。

また、子ども一人一人にタブレットを持たせて、自分たちでリズムを作る活動を取り入れたところ、いろんな種類のリズムを次々と作り、「面白い。もっと作ろう」「僕にも、そのリズムを教えて」と、主体的で対話的な学びが、教室に広がりました。

リズム感には、かなり個人差があります。授業では、やはり拍を聴いたり確実に叩いたりするところからスタートしなければなりません。1年生では「みんなが音を楽しむ」授業で、音楽大好きな子どもに育てたいですね。また、「タタ」のリズムはうまく叩けない子どももいるので、特に、少し時間をとって練習する場が必要でしょう。また子どもがタブレットを活用する場合、使うアプリは1つの画面の中で、複数カードを動かしたり並べたりできるものがよいでしょう。

リズム遊びだけでなく、前後の時間に、リズムを意識して曲を聞いたり、歌ったりする学習も取り入れるようにしましょう。

●「しろくまのジェンカ」をきこう

●「かたつむり」をうたおう

●「ぶんぶんぶん」をうたいながら、リズムをうとう

02 デジタルフラッシュカードでマスター

2年算数 「かけ算九九」

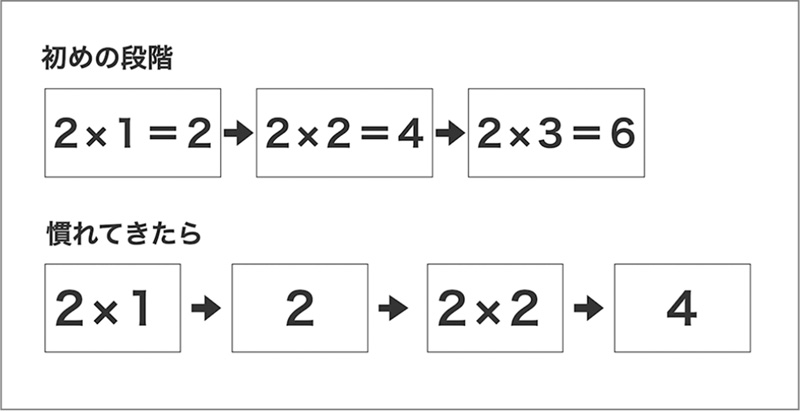

タブレットの問題カードを次々と見ながら(フラッシュカードのように)、テンポよく声に出して九九を答えたり(答え付きカードを読んだり、問題に答えたりすることで、脳を活性化させ、知識を定着させます。

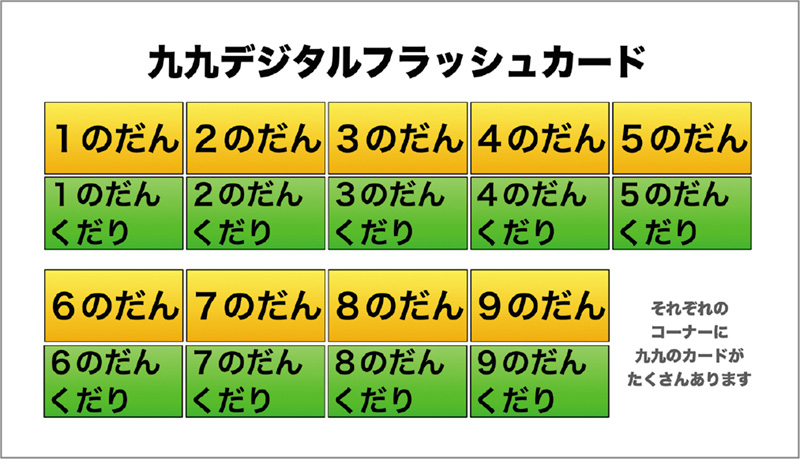

かけ算九九のデジタルカードを作ります。作り方は、いろいろありますが、ここでは、PowerPointやKeynoteといったプレゼン用アプリのスライドに1枚ずつ教師が書き込んで作り、ファイルを子どもに配付します。

これらを、子ども同士であるいは自分で、タブレット上でカードを次々に出しながら答えます。繰り返し問題に触れることで、知識の定着を図ることができます。また友達と問題を出し合うことで、主体的に楽しく学びます。

①タブレットを準備して、教師の説明を聞きます。

②カードが入っているアプリを開きます。(写真、PowerPoint、Keynoteなど)

③ペアやグループで、タブレットを使って、一人が『今日は8の段の下り』などと言い、九九が並んだカードをフラッシュカードのように次々と出して、他の人が答えます。

④出題者が交代し、問題も変えます。

教師のフラッシュカードに全員で答えるのとは違って、自分たちが出題者となるので、より主体的に学べました。タブレットが教室に入ってきたことで、子どもたちは、授業時間だけでなく休み時間も主体的に取り組み、かけ算九九の定着のスピードが、例年に比べ大幅アップしました。フラッシュカードとタブレットがあれば、自分一人でも学べるのがよいところです。

ポイントは、段階的・継続的にすることです。はじめは答え付きカードで練習します。唱え方を覚えるためです。はじめから問題だけにすると、覚えてないので、子どものモチベーションが下がります。

また問題を答えるスタイルも、最初は、教師がタブレットを使って、子ども全員で正しい唱え方を覚えるとよいでしょう。次第に、子どもが扱えるタブレットの数によって2人組、3人組などで、やってみればよいですね。ただし、グループで九九を答える時、速さの競争にならないよう気を付けましょう。リズムよく心を合わせて答える楽しさも、味わわせたいものです。

また、フラッシュカードを使う授業は、1時間中続けるのでなく、授業のスタートに、復習を兼ねて毎時間5分程度するほうが効果的です。毎日継続することで、確実に定着していきます。 さらに、カードをどのアプリで作るかもポイントです。最初は教師が作りやすいもので作成し、データを画像化しておくとよいですね。そうすると、何かに貼り付けて使えます。またOSによって、「フラッシュカードアプリ」「単語カードアプリ」などもあります。慣れてきたら、子どもが作るのもよいでしょう。

●算数 1・2年 たし算フラッシュカード・引き算フラッシュカード

●国語 1・2年 長音フラッシュカード

促音フラッシュカード

拗音フラッシュカード

絵と空白のあるカードが出たら予想して言葉を言い、次に正しい文字の入ったカードが出るようにしておきます。

●国語 全学年 漢字フラッシュカード

漢字を書いて読むだけのフラッシュカードです。

●外国語 3~6年 英語フラッシュカード

教科書の英語とイラストのカードを使います。