小6 国語科「文の組み立て」全時間の板書&授業アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「文の組み立て」(光村図書)の全時間の板書、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員・執筆/山梨大学大学院教授・茅野政徳

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、文節ごとの短冊を並び替えたり、語句の係り方の問題を作成したりする活動を通して、文の中での語句の係り方や語順、文と文との接続の関係について理解し、今後文章を書く際に分かりやすく文を組み立てる力をはぐくみます。

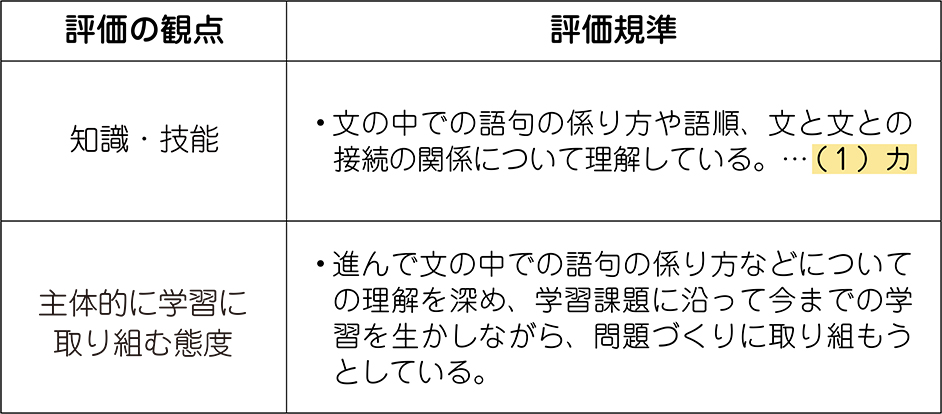

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

学習指導要領には、低学年の「知識及び技能」として、「文の中における主語と述語との関係に気付くこと。」が示されています。また、中学年の「知識及び技能」として、「主語と述語との関係,修飾と被修飾との関係,指示する語句と接続する語句の役割,段落の役割について理解すること。」が示されています。

教科書では、上記の「知識及び技能」に対応するように、1年「文をつくろう」、「は、を、へをつかおう」から始まり、2年「主語と述語に気をつけよう」で、「主語」と「述語」という言葉を学びます。3年になると「こそあど言葉」や「修飾語」を使って一文を短くしたり、長くしたりすることができることを理解します。また、4年では「つなぎ言葉のはたらきを知ろう」で文と文のつなぎ方に目を向け、本単元に至るように教材が配列されています。

上記のように学習を積み重ねても、常に文全体の構造を意識したうえで文を書き始めることができる児童は少ないのではないでしょうか。頭では、主語と述語の関係、修飾と被修飾の関係を理解しても、その知識を、実際に文を綴る際に活用することは案外難しいものです。

また、書き終えた後に、自分が書いた文の主語と述語の関係が正しいか判断したり、複数の主語と述語が一文に混在した場合に文を分けるか考えたりすることを苦手とする児童もいるでしょう。

本単元は、そのような児童の実態をふまえ、これまでの学習で得た知識を生かしつつ、日本語の文には、比較的自由に語順が決められる部分と、定まっていることが多い部分があることや、主語と述語の関係が二つ以上入っていることで長く分かりにくい一文になってしまった場合には、文を分けることで分かりやすくなることを理解することを目指します。そして、今後文章を書く際に役立てる姿を期待しています。

どのような言語活動を設定すれば、児童は本単元の学習内容を深く理解し、今後文章を書く際に役立てようとするか。検討した結果、自作問題を作ったり、見つけた文を紹介したりする活動を取り入れることにしました。

1時間目には、「いつ」「だれが(は)」「何を」「どこに」「どうした」という5枚のカードを自作し、何通りの並び替えが可能か友達と考える活動を設定します。

2時間目には、「パターン1:主語と述語を見つける問題づくり」、「パターン2:複文を二文に分ける問題づくり」、「パターン3:物語文や説明文から重文や複文を探し、紹介する」という活動を設定します。

このような言語活動を通して、文において述語は文末に位置することが多いこと、その他の文の成分の順序は比較的柔軟であること、など日本語の語順の特徴を理解するとともに、文にはいろいろな組み立て方(単文・重文・複文など)があることを具体的に知ることができるでしょう。その理解が、今後文を綴る際に、文の中での語句の係り方や語順、文と文との接続の関係に着目する力、着目しようとする意欲につながると考えています。

なお、本実践では「重文」や「複文」という文法用語を直接用いず、「カエル文」「カンガエルー文」など児童が自分たちでネーミングする姿を描いています。児童の実態に応じて、どのような用語で学習を進めるか、お考えください。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉

主体的な学びを生み出すために、本単元では「学習課題に沿うこと」と「今までの学習を生かすこと」の2点を意識します。

2時間目の学習では、「学習したことをもとに、文の組み立て問題や紹介カードをつくろう」という学習課題を設定します。児童は、この学習課題に沿って、自分で活動を選択し、取り組みます。その際、5年生までの学習や、本単元の1時間目の学習で学んだことを生かすよう伝えます。

具体的には、主語と述語、こそあど言葉、修飾語、つなぎ言葉などの知識を生かすことになります。

1時間目には、文節ごとの短冊を並び替える活動を行い、主語と述語の関係や、修飾語の位置などを確かめます。また、主語と述語の関係が一文の中に複数ある文に出合い、重文と複文にオリジナルの名前を付けたり、複文を二文に分けたりする活動を行います。このような活動を2時間目の活動に生かす姿も期待しています。

〈対話的な学び〉

本単元では、2時間目に協働して問題づくりや紹介カードづくりに取り組みます。

教師が例を提示したとしても、問題づくりに苦労する児童がいるはずです。友達と協働的に取り組むことによって自分では思いつかなかった言葉が見つかったり、発想が生まれたりすることがあるでしょう。もしかしたら、主語がない文を思いつくかもしれません。複文では、主語と述語が非常に離れている文や、多くの修飾語が入っている文を生み出せるかもしれません。一人は説明的文章から、もう一人が文学的文章から重文や複文を見つけ、互いに成果を共有すると、活動に対する責任と意欲が増す児童もいるでしょう。

対話的な学びによって、新たな知識や技能を身に付けたり、新たな考えや発想に出合ったり、学習活動に対する達成感や自己肯定感が増したりするなど、一人一人の児童にとってプラスの作用が生じることが理想です。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)文の組み立て問題を解き合ったり、紹介カードを見せ合ったりする

第2時では、文の組み立てに関する問題づくりや紹介カードづくりに取り組みます。

この際、問題づくりではあらかじめフォーマットを用意し配布すると問題づくりに集中できます。

また、解いたら作問ペアに送り、解いた感想などを交流することも可能でしょう。

また、デジタル教科書を用いれば、これまでに学習した説明的文章や文学的文章の本文から複文や重文を見つけ、紹介することも簡単にできます。

第1時に取り組む短冊の並び替えでも、データとして短冊を用意しておけば、タブレット上で動かすことができます。短冊をコピーすれば見つけた並べ方を何通りでも形として残すことができます。画像として保存すると、さらに達成感が芽生えそうです。

6. 単元の展開(2時間扱い)

単元名:「文の組み立て」名人をめざそう!

【主な学習活動】

(1時、2時 )

① ・文節ごとの短冊を並び替える活動を通して、文には自由に語順が決められるところと、ふつうは定まっているところがあることを理解する。

・主語と述語の関係が二つ以上出てくる文に対し、「型」の名前を付けたり、二文に分けたりする。

② これまでの学習を生かして、「文の組み立て」に関する問題を作って解き合ったり、説明文や物語文などから見つけた文を紹介し合ったりする。〈 端末活用(1)〉

全時間の板書例、端末活用例と指導アイデア

イラスト/小野寺裕美、横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!