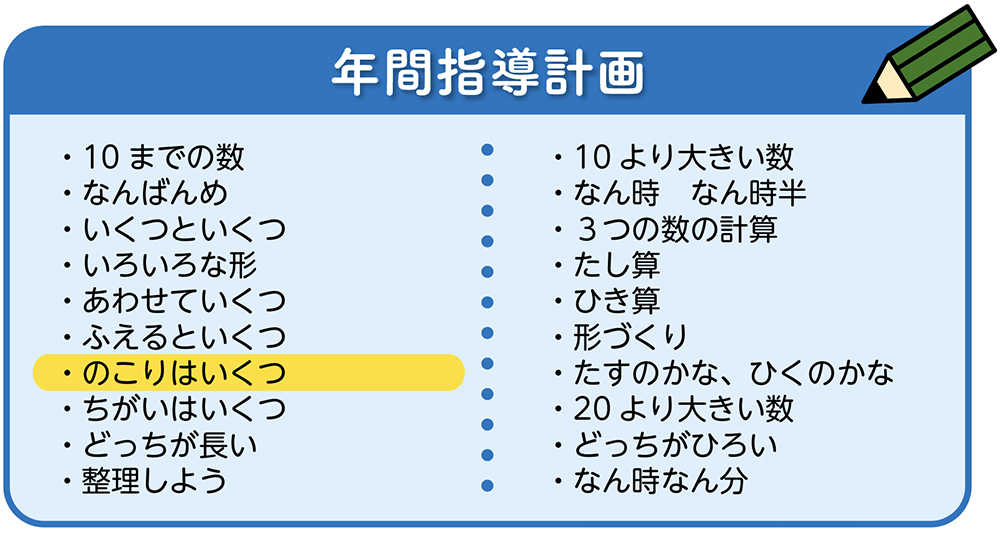

小1算数「のこりはいくつ」指導アイデア(1/4時)《求残の場面の減法の計算》

執筆/埼玉県さいたま市立神田小学校教諭・瀧澤珠愛

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

単元の展開

第1時(本時)減法の意味や式の表し方(求残の場面)

▼

第2時 減法の式の表し方と答えの求め方(求残の場面)

▼

第3時 被減数が10以内の減法計算。減法の意味や式の表し方(求補の場合)

▼

第4時 被減数が10以内の減法計算の練習

本時のねらい(単元の導入)

求残の場合について、減法の意味や式の表し方を理解する。

評価規準

求残の場面を、減法として捉え、ブロック操作や減法の式に表し、説明している。【思考・判断・表現】

求残の場面について、減法の意味を理解し、減法の式に表すことができる。【知識・技能】

本時の展開

すいそうには なんびき きんぎょが のこっているでしょうか。

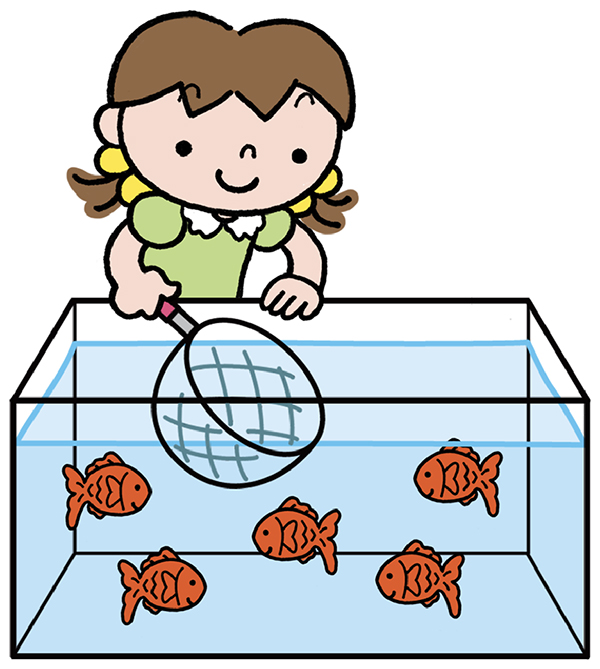

(1枚目の絵を見せて)この絵は、何をしているところでしょう。

金魚すくいをしているところです。

水槽から金魚を掬おうとしているところです。

水槽に金魚が5匹いますね。(黒板に貼り、「きんぎょが 5ひきいます」と板書する)

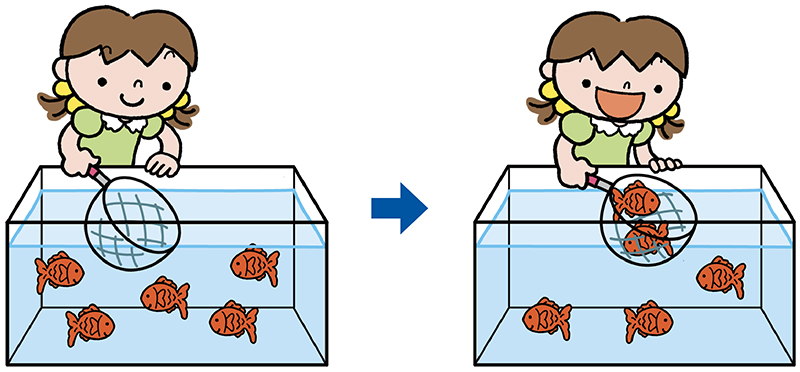

お話の続きです。(2枚目の絵を見せて)どうなったでしょう。

掬ったから、少なくなりました。

2匹も掬っています。

2匹減りました。

5匹の金魚から2匹掬いましたね。(絵を貼り、「2ひき すくいました」と板書する)

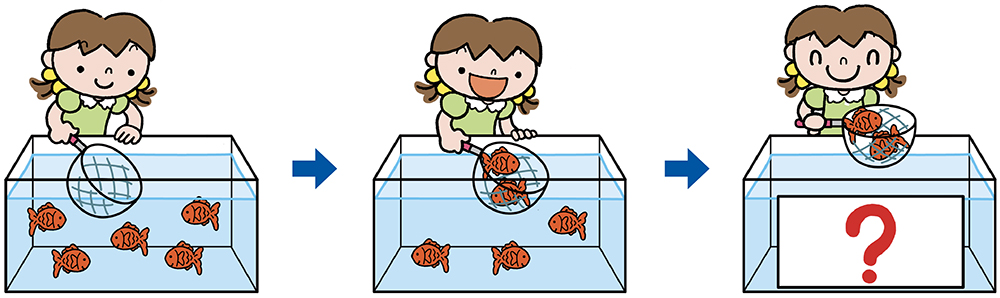

お話の続きです。(3枚目を見せて)水槽は隠れています。どんな問題でしょう。

「水槽の金魚は、なん匹になりましたか」じゃないかな。

「金魚が5匹います。2匹掬いました。残りはなん匹になりますか」だと思います。

「残り」とは、どういうことですか。

(3枚目の)水槽にいる金魚の数は、いくつということです。

「残り」の金魚の数を求められるのでしょうか。今日は、「残り」について考えてみましょう。

残りはなん匹になるか、求めましょう。

見通し

たし算のときは、算数ブロックを使ったよ。ここでもブロックを使うとよさそう。

指を使ってできそうだよ。

図(〇)を書いてできないかな。

自力解決の様子

A つまずいている子

- うまく算数ブロックの操作ができない。

- 算数ブロックの操作はできるが、「残り」を説明することができない。

B 素朴に解いている子

- 算数ブロックを操作し、「残り」が3個になることを説明している。

C ねらい通り解いている子

- 算数ブロックを操作し、残りが3個になることを説明した後、指や図を使って、残りは3匹になることも説明している。

学び合いの計画

まず、ワークシートを用いて、金魚と算数ブロックを対応させるために、金魚の絵の上にブロックを置かせ、そこから2匹掬うことは、ブロックを2個取ることだと確認します。また、ブロックを水槽の絵から動かすときは、二つまとめてではなく一つずつ動かすことで、つまずいている子が個数を理解しやすくします。

次に、絵を基にブロックを動かしたものの、どちら(掬った2匹か、掬っていない3匹なのか)が残りを表すのかを、説明することが難しい子供が少なくありません。そこで、3枚目の絵を後から見せ、残りの数は2匹であるか、3匹であるかを問うことで、2匹は掬った数で、水槽に残っている金魚の数が残りの数であることを確認することが重要です。

イラスト/横井智美、やひろきよみ