高学年道徳「ロレンゾの友だち」 主体的・対話的で深い学びのある授業実践例

2018年度から教科として本格実施されている「特別の教科 道徳」。主体的・対話的で深い学びのある道徳科の授業を、文部科学省の学習指導要領解説作成協力委員の経験もあり、長年道徳教育に情熱をそそぐ柴田八重子氏が解説します。好評発売中の著書「みんなで創ろう! 主体的・対話的で深い学びのある道徳科の授業」の中から授業実践例をご紹介していきます。

目次

重層的発問で子どもに「深い学び」を実感させる!

自分の成長を実感させる

道徳科の授業では、すべての子供に自分なりに価値観のランクアップをさせたいものです。話題内容を全員に了解させ、「自分もこの場のみんなの役に立ちたい」という願いをもたせ叶えさせます。

① 率直な自分を知る・・・みんなと比べ(始めの)自分が分かる。

② みんなの力を借りて自分を磨く・・・自分と級友の異質な理由・根拠を併せ考え、新しい見方・考え方を組み立て始める。教師は、一人に「なぜそう思うの?」と切り返して聞かず、全員に「なぜそう思うの? 教えて?」と聞きます。「そのわけはね…」と、子供たちは価値観を語り出す。

③ 自分の変化・成長ぶりを改めて実感し、報告・感謝する。

これを、全員の子供に保障することをめざします。

級友の意見の真意を知る

子供たちは、自分の意見(価値観)が対話集団の中で、「どんな位置をもち」「どんな意義をもち」、その後「どう変化・成長したらいいか」方向だけでもつかみたいと考えます。そのため「級友の意見の真意・真価も知りたい!」というのが子供の本意です。「いろいろあっていいですね」では困るのです。

中心発問の重層化で道徳的価値観を深める

中心発問で立ち止まり、深める一つの方法です。

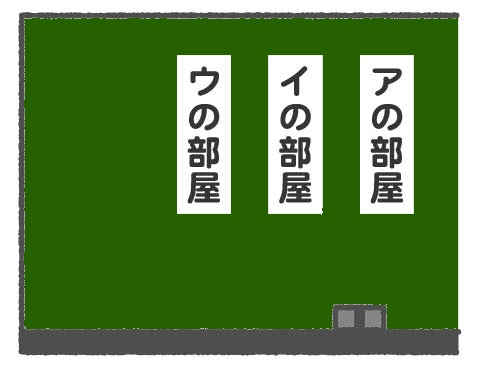

中心発問で出た意見をみんなで分類分けし、どの発言もどこかに入れるようにします。 自分の意見はこうなんだと、一度対象化し、友だちの意見と比べ、友だちはア的、ウ的、とある中、自分はイ的なんだと、改めて知り直します。級友の意見が刺激になって、吟味しつつ、自分の考えが壊され新たに組み立て直されることになります。

価値観が磨かれ変化したことを自分で捉え返すと、自己評価になります。異論・反論をぶつけてくれた友だちへのおかげ、感謝になるわけです。ほんとに深く変化した子ほど、「今すぐにどうするって言えないけど、自分のこと、ものすごく嫌。甘い考えだった。〇君の意見にドキッとした。ありがとう」となるのです。

ぼくって、イ的発想タイプ。なぜイかと言うとね、主人公は「……」と思ったと思うんだ。そのわけはね……、本当のところ自分は……。

自分はB君のイという意見にギクっとした。自分が嫌。考え続けたい。……B君、ありがとう。

「ロレンゾの友だち」を使った授業の実践例

【実践例】小5~中1:友情・信頼

「ロレンゾの友だち」

あらすじ

アンドレ、サバイユ、ニコライの三人に、旧友ロレンゾから帰郷を知らせる便りが届く。だが、ロレンゾは横領の罪を犯して逃走中との話も同時に聞こえてきていた。

友として、ロレンゾにどう向き合えばよいのか。三人は悩む。

ロレンゾを信じ、逃走資金を持たせて逃がそう、というアンドレ。

自首をすすめるが、ロレンゾの意思を尊重して、逃げたいのなら見逃してやろう、というサバイユ。

自首をすすめるが、嫌がったとしたら、逃がすことでかえってロレンゾを苦しめることになるから、警察に通報しよう、というニコライ。

はたしてロレンゾは・・・!?

(日本標準「みんなで考える道徳 6年」より)

教材の特徴

アンドレ、サバイユ、ニコライの3人の友だちの考え方が異なっており、その異なりを通して議論したくなります。

3人の考え方の違いを特徴立て、人となりをイメージしやすいように、アンドレ論、サバイユ論、ニコライ論と分かりやすく説明します。

対処の仕方を議論させるため、「ロレンゾは無実だった」ことは、はじめは知らないほうが議論に真剣みが生まれるでしょう。

「対処の仕方の違いは、価値観の表れ方の違いとして上下つけがたく意義がある」となってきた頃に事実を知らせます。真剣に議論したこと自体に意味があり、互いに価値観を磨き高めあえたことを実感的に理解させましょう。