小5理科「人のたんじょう」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・志水岳

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・松山修司

目次

単元のねらい

胎児の母体内での成長に着目し、それらと時間の経過とを関係付けて、胎児の成長の様子を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(三次 総時数 8時間)

第一次 胎児の母体内での様子や成長を予想し、学習の見通しをもつ(2時間)

① 胎児の成長の様子を予想し、考えを交流する。

② 気付きや疑問を基に学習計画を立てる。

第二次 胎児の母体内での成長について調べる(4時間)

① 胎児の母胎内での体の変化について調べる。

② 養分や呼吸の様子について調べる。

③ 羊水の役割について調べる。

④ 胎児の母体内での成長についてまとめる。

第三次 胎児の母体内での成長について考えを交流する(2時間)

① 胎児の母体内での成長について調べたことを基に、発表資料などを準備する。

② それぞれ調べたことを発表し、友達と考えを交流する。

単元デザインのポイント

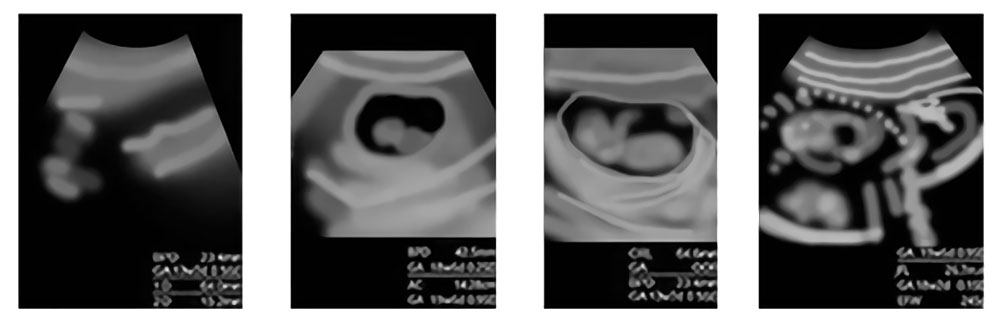

この単元は、胎児の母体内の成長を直接観察することが困難な単元です。そこで、必要に応じて、エコー写真や成長を記録した写真資料、また、映像資料や模型などを活用しながら、「胎児」が成長していく様子を、具体的に理解することができるようにしましょう。

例1:エコー写真

例2:赤ちゃんの大きさのモデル

注意:ここでは、人の卵と精子が受精に至る過程については取り扱いません。

単元の導入

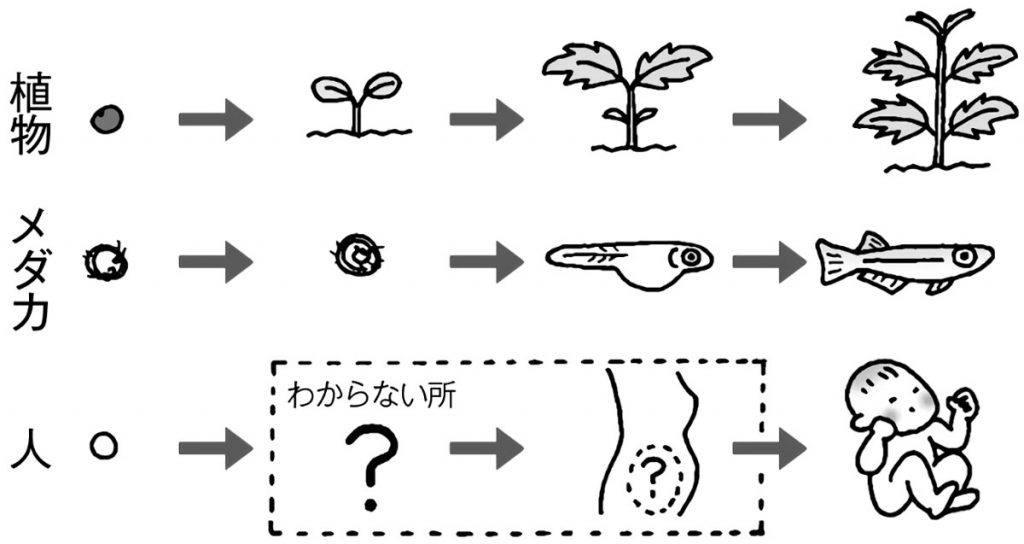

① 1学期から学習してきた「生命のつながり」を振り返り、これまで学習してきたことや経験したことを基にしながら、母体内の胎児の成長を予想する場面を設定しましょう。

② 植物の種子やメダカの卵の成長に必要な条件を振り返ることで、養分の取り入れ方や成長の過程に焦点化され、子供が問題を見いだすことができます。

メダカと同じように変化するのかな……。

おなかの中ってどうなってるの?

受精卵からどのように人の形になるの?

植物やメダカは養分が体の一部だったよね。

人間はどこから養分をとるのかな?

活動アイデア

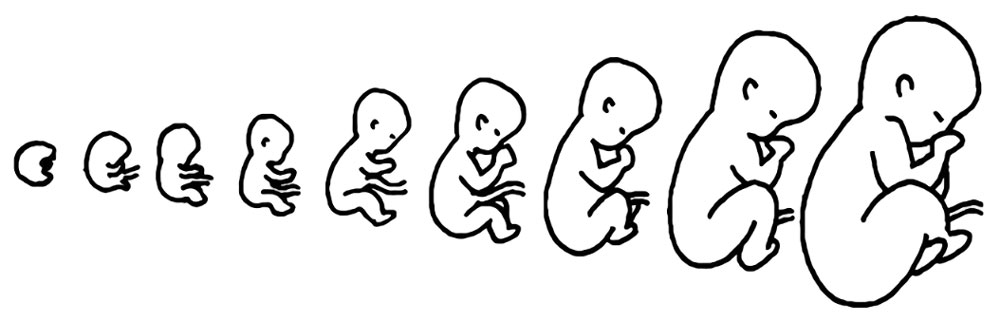

胎児の成長の様子に着目して、既習内容である「メダカのたんじょう」と比較しながら、成長の過程を予想したり、写真や映像資料などを活用して具体的に学びを深めたりする活動をしていきます。

それらの活動を通して、共通性・多様性の見方を働かせ、動物の受精卵は時間をかけて少しずつ変化することや、動物の種によって成長するまでの時間が異なり、成長の様子もさまざまであることを捉えることができるようにしましょう。

授業の展開例

イラスト/佐藤雅枝、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年3月号より