小5理科「ふりこの動き」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・梶沼光弘

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・古澤律子

目次

単元のねらい

振り子の運動の規則性について、振り子が1往復する時間に着目して、おもりの重さや振り子の長さなどの条件を制御しながら調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(一次 総時数 9時間)

第一次 振り子の1往復する時間(9時間)

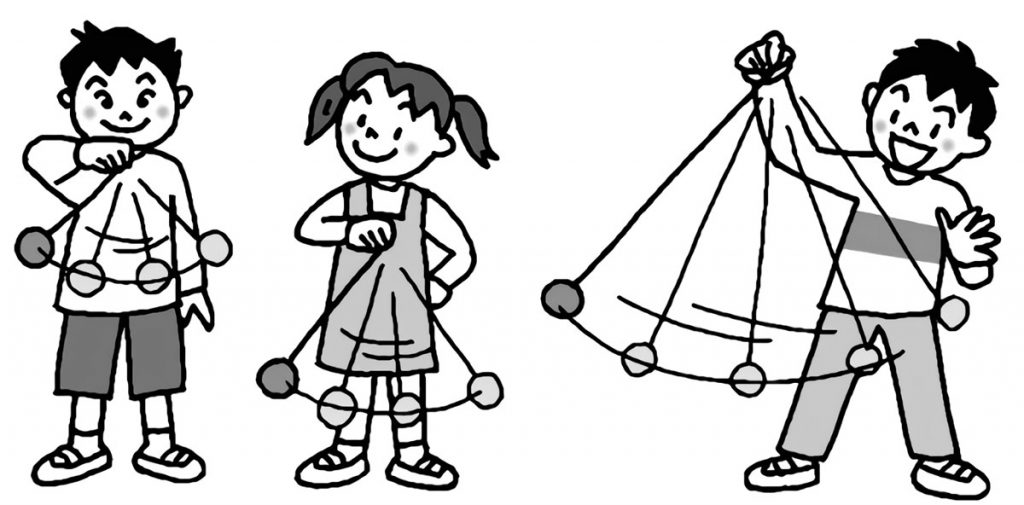

① 振り子の作成・体験

② 振り子の1往復する時間の予想・検証方法立案

自分の振り子と友だちの振り子のリズムに着目させ、「なぜ、1往復する時間」に違いがあるのか要因を考え、条件を統一して調べるようにします。

③ ④ ⑤ 振り子の1往復する時間のちがい(振り子の長さ・おもりの重さ・振れ幅)

⑥ 3つの実験結果のまとめ

各班の1往復する時間の平均をグラフで一覧掲示します。それぞれ3つの実験の結果を並べて比較します。「●●が変わると■■はどう変化するか」という量的・関係的な視点で捉えるようにしましょう。

⑦ 振り子の長さを変えて

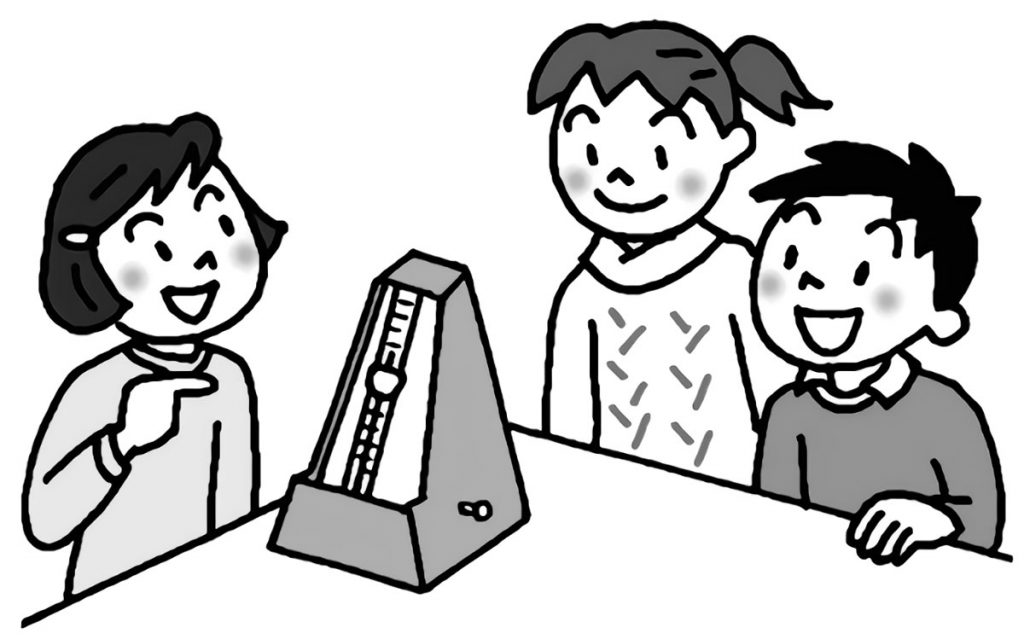

⑧ メトロノームを作ってみよう

⑨ 学んだことを生かそう

単元の導入

おもりの重さや振り子の長さの違う様々な振り子を作って、曲を聴きながら,リズムを合わせる活動をします。振り子の動く速さが違うことやリズムが合わないことに興味・関心を高めることができます。

曲に合わせて振り子を振ってみましょう。リズムが合うように調節してみましょうね。

曲のリズムに合わないよ。A君は合ってるのに、どうしてだろう?

何を変えると振り子のリズムを変えることができるのかな?

何が関係していると思いますか?

おもりの重さかな?

僕の振り子と友だちの振り子では、振り子の長さが違うのかな?

活動アイデア

前時の導入で行った体験活動を基に、振り子が1往復する時間は「振り子の長さ・おもりの重さ・振れ幅」の3つの要因のどれによって変化するのかについて、根拠のある予想を子供から引き出します。そのうえで、調べたい要因によって、変える条件と変えない条件を整理し、適切に条件を制御しながら解決方法を発想する力を育成しましょう。

授業の展開例

振り子が1往復する時間のちがい(振り子の長さ)

自然事象への関わり

問題

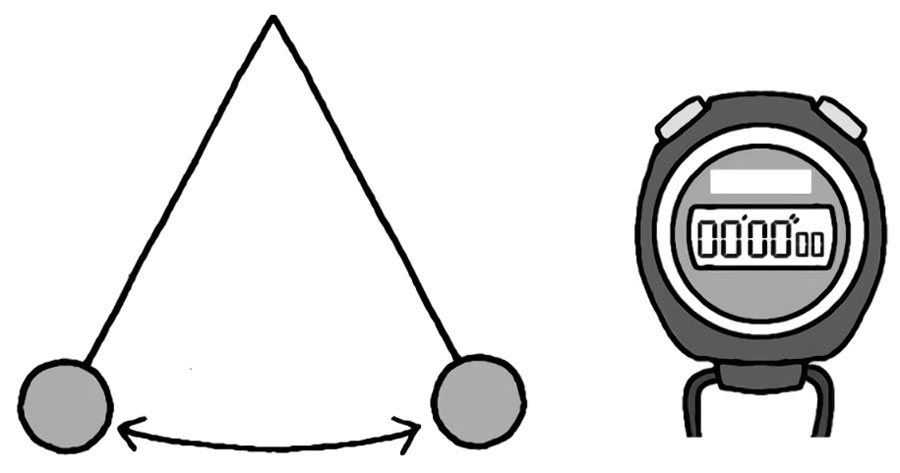

振り子の1往復する時間は、『振り子の長さ』によって変わるのだろうか。

イラスト/佐藤雅枝、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年1月号より