小4道徳「雨のバスていりゅう所で」指導アイデア

執筆/北海道公立小学校教諭・北山達大

監修/北海道公立小学校校長・荒井亮子、文部科学省教科調査官・浅見哲也

使用教材:雨のバスていりゅう所で(光村図書)

目次

1 本教材を用いた授業のねらい

四年生の児童は、自分たちの身近な集団のなかではきまりを大切にする一方で、社会のきまりについて考える機会は少なく、それは時として、自分の都合を優先してしまい、社会の中で関わる人たちの思いや立場を大切にできないことへとつながってしまいます。

「雨のバスていりゅう所で」は、規則の尊重について考える教材です。主人公の「よし子」は、他の人たちと共に近くの店の軒下に並び、雨を避けながらバスを待っています。しかし、バスが近付いてくると、停留所の先頭へと駆け出し、真っ先にバスへ乗ろうとします。そんなよし子を連れ戻す母親のいつもと違う様子を見て、自分がしたことについて考えるという内容です。

児童の発達の段階からも、母に連れ戻されたことを不満に思うよし子の心情に共感する児童がいることが想定できます。『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』において、「規則の尊重」第三学年及び第四学年における指導の要点のなかには、「特に、集団生活をする上で、一人一人が相手や周りの人の立場に立ちよりよい人間関係を築くことや、集団の向上のために守らなければならない約束やきまりを十分考えることが必要である。」と示されています。

本教材を通して、「集団生活をする上で一人ひとりが相手や周りの人の立場に立ちよりよい人間関係を築くこと」の大切さについて、十分に実感させていきたいと考えました。

そこで、「みんなが」をキーワードに、四年生の児童なりの率直な思いを引き出しながら、周りにいる人たちの思いに触れる場を設けることで、多面的な思考を促し、よりよい人間関係を築くことへと目が向くような授業を考えました。

2 指導のポイント

①児童の率直な思いを引き出す手立て

教材を一読した後、児童の率直な思いを引き出すために、少人数で感想を交流する時間を設けました。「よし子のしたことについてどう思うか」という視点で感想を話し合うことで、児童の素直な思いを引き出すことができます。

また、その後の全体での話合いで、自分の考えを明確にして発言することにもつながります。

②多面的に考えるための手立て

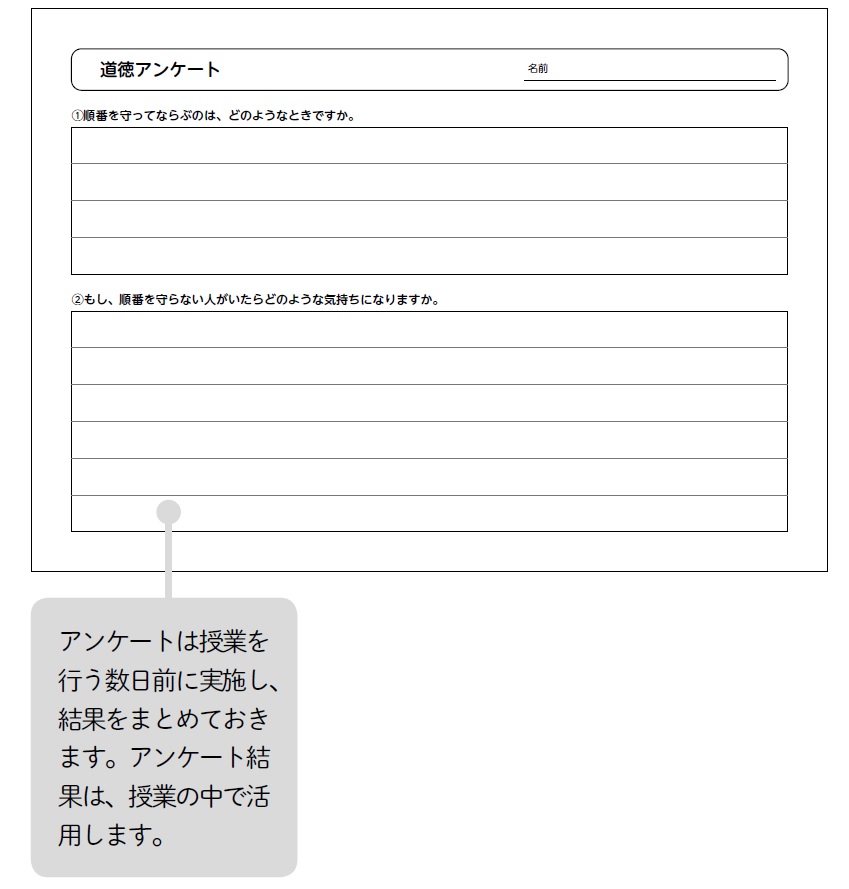

「みんなが」という視点で考えるためには、バスを待つ人たちの思いにも触れる必要があります。バスを待つ人たちの思いを自分との関わりのなかで考えていくために、授業前に「きまりについて考えるアンケート」を行いました。アンケートを基に自分の経験を想起することで、教材の中の人物に共感し、相手や周りの人の立場に立って行動することの大切さを深く理解できます。

▼アンケート

▼アンケート結果

Q もし順番を守らない人がいたらどんな気持ちになりますか。

・私のほうが先にならんでいたのに、ずるいなと思う。

・順番をぬかされて、そんをしたような気持ちになる。

・順番を守らない人にはらが立つ。

・みんなが順番を守っているのに、守らないのはおかしいと思う。

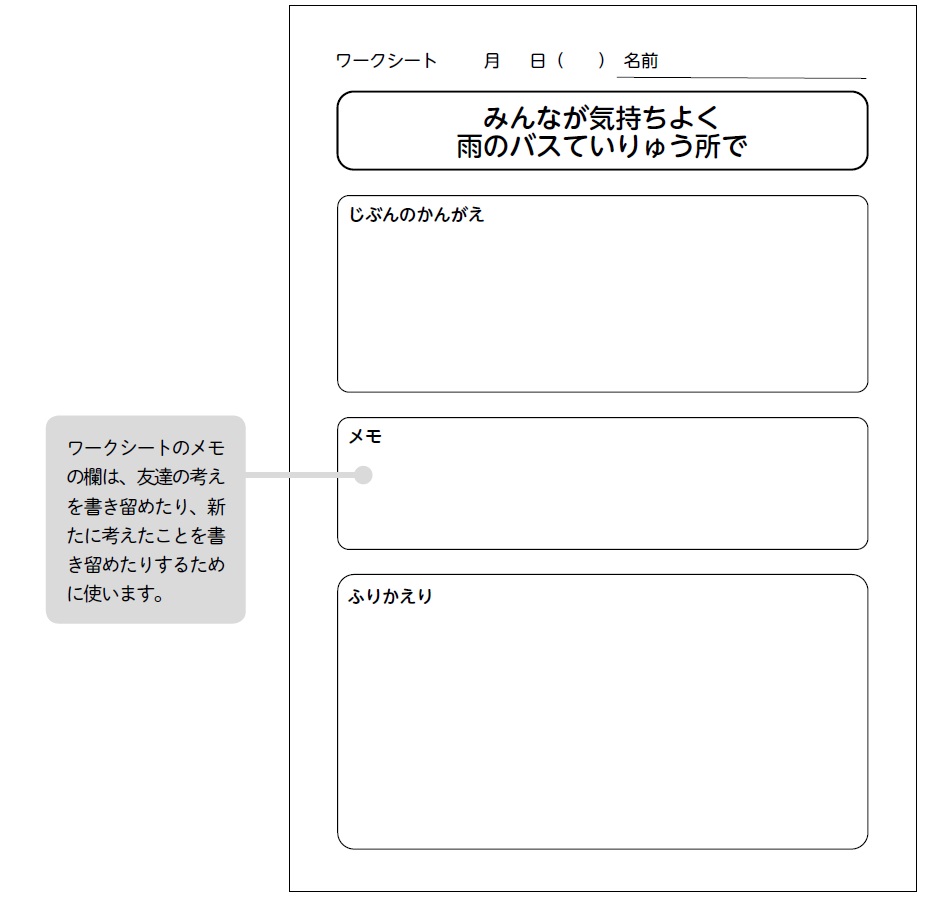

▼ワークシート

アンケートやワークシートのPDFはこちらよりダウンロードできます