小5小6家庭科「栄養を考えた食事」指導アイデア~思考力を高め、実践する力を育もう~

指導事項:内容「B 衣食住の生活」(2)「調理の基礎」 (3)「栄養を考えた食事」、内容「A 家族・家庭生活」

執筆/京都府福知山市立惇明小学校教諭・中島綾子

監修/文部科学省教科調査官・丸山早苗

目次

5年生 食べて元気に

第5学年「食べて元気に」では、ご飯とみそ汁の調理と合わせて栄養素の学習を進めていきます。子供たちは1年生~4年生までの学級活動等の時間を使った栄養教諭による「食に関する指導」などで、栄養についての多少の知識はもっています。この授業を通して、その知識を確かなものとしていきます。

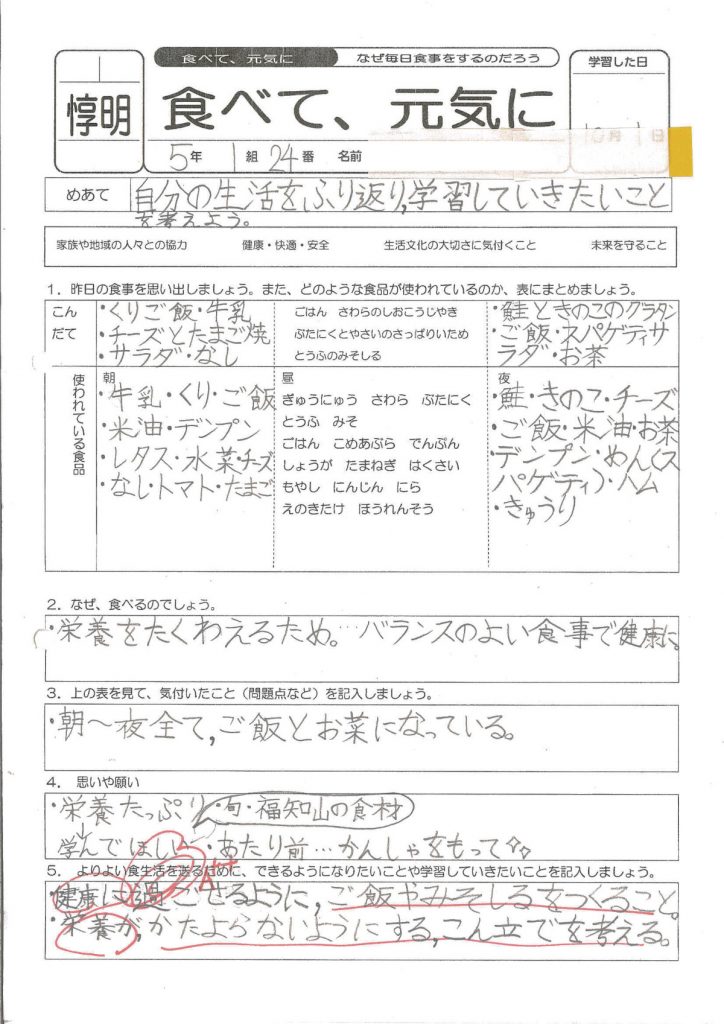

1時間目 なぜ食べるのか考えよう

自分の食事を振り返り、食事の役割について知る中で、食生活の問題点に気付くことができるようにします。食べることが「元気に生きる」ことにつながることから、栄養素の学習の必要性に結び付くことができるようにします。

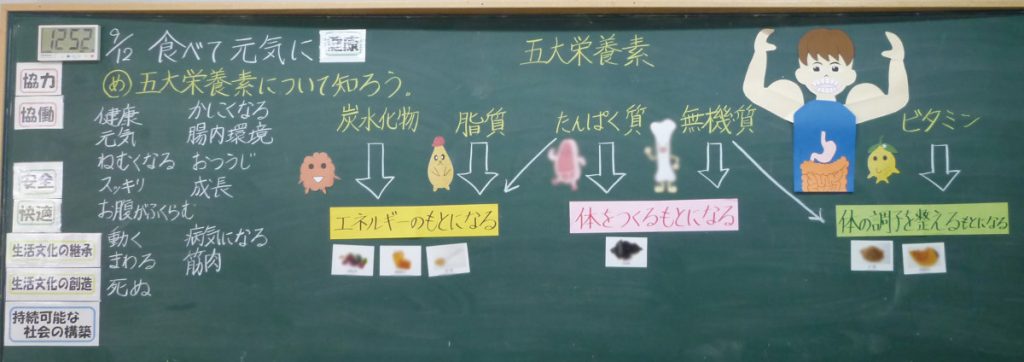

2時間目 五大栄養素の働きを知ろう

子供たちにとって聞き慣れない「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」「無機質」「ビタミン」という五大栄養素の名称を、その働きとともに理解できるようにする必要があります。「食に関する指導」などで「主にエネルギーのもとになる食品」を「黄色の食品」、「主に体をつくるもとになる食品」を「赤の食品」、「主に体の調子を整えるもとになる食品」を「緑の食品」と聞いて覚えている子供たちも多いため、教材・教具に色を用い、色に着目することで栄養のバランスに目を向けやすくする工夫を行います。

3時間目 三つの食品グループを知ろう

体内での三つの働きにつながる食品グループの学習をします。三つの食品グループを知ることで、食べ物からバランスよく栄養をとることができるようにするためです。食品カードを分類することを通して、「主に体の調子を整えるもとになる」グループの食品には果物、野菜やきのこといったものがあるなど、食品の栄養的な特徴を理解します。その際、前時で扱った五大栄養素も関連付けながら指導します。

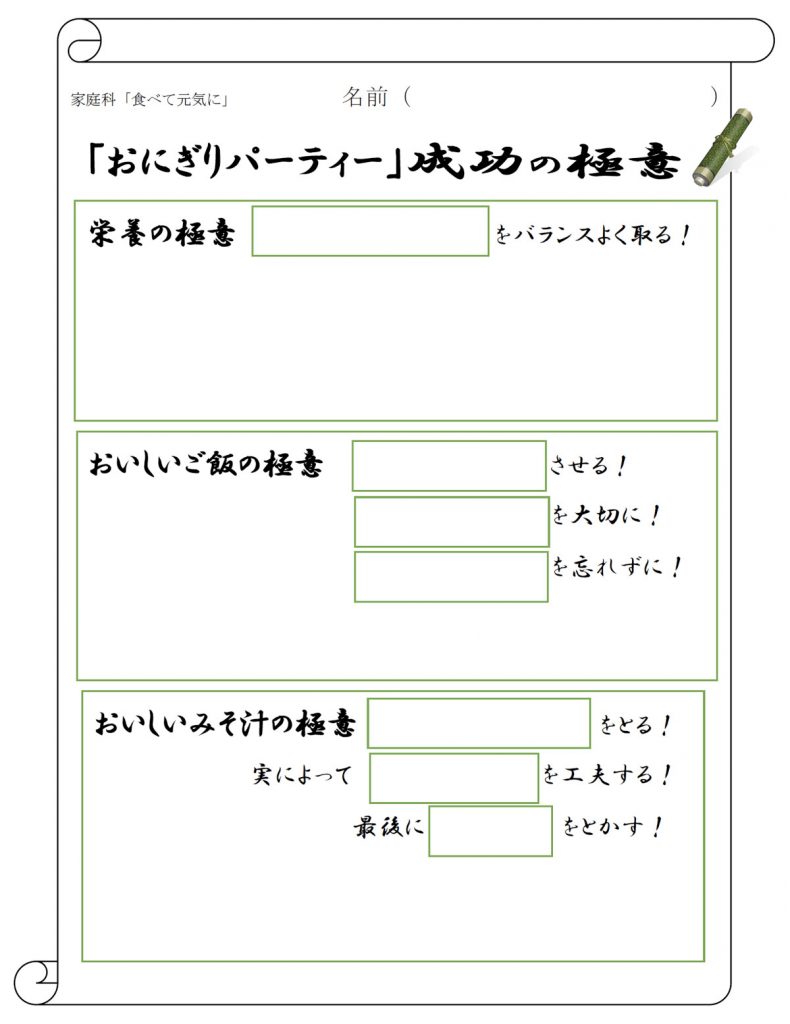

4~8時間 ご飯とみそ汁をつくろう

日本の伝統的な食事(和食)の基本であるご飯とみそ汁の調理について知り、実習を行います。その際も、ごはんやみそ汁の栄養素について触れるようにし、題材を通して栄養についての観点をもつことを意識して進めていきます。

9~10時間目 家庭実践の計画を立てよう

これまでの学習を生かし、家庭実践へとつなぎます。家庭実践では、各家庭にあるものをみそ汁の実として使いますが、栄養のバランスに目を向けて実を決定できるように指導します。