「アート思考」と「異なり力」の伸ばし方

これからの成熟社会に向けて子どもたちが身に付けるべき「アート思考」とは? ビジネス界のマインドや手法を教師の仕事に落としこむエッジの効いた発信で多くの若手教師に支持される、”さる先生”こと坂本良晶先生の連載です。

執筆/京都府公立小学校教諭・坂本良晶

目次

「アート×教育」という視点

最近、自分自身の授業の方向性を指し示す一つのワードがあります。

それは「アート」です。

「アート」と聞くと、「図工の話?」となるのが多くの先生方のシンプルな捉え方ではないでしょうか。

しかし、これはそういったミクロなことではなく、学校の授業はもとより、世界全体の潮流というマクロな意味でのアートのことを指します。今回はそのアート×教育という視点での考え方、実践についてお話をしたいと思います。

結論から述べると、「今までの学校はサイエンスに寄りすぎていたので、アートの比重を上げていかないといけない」ということです。

最近読んだ本の中で、大きな衝撃を受けた本が2冊あります。

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』( 山口周・著/光文社新書)と『13歳からのアート思考』 (末永幸歩・著/ダイヤモンド社) です。

一見、繋がりのなさそうなこの2冊ですが、実は、これからの教育界に小さくない一石を投じたものと捉えることができます。今回は、サイエンス×アートがもたらす世界のゲームチェンジ、それを受けての学校現場での実践へと繋げていきたいと思います。

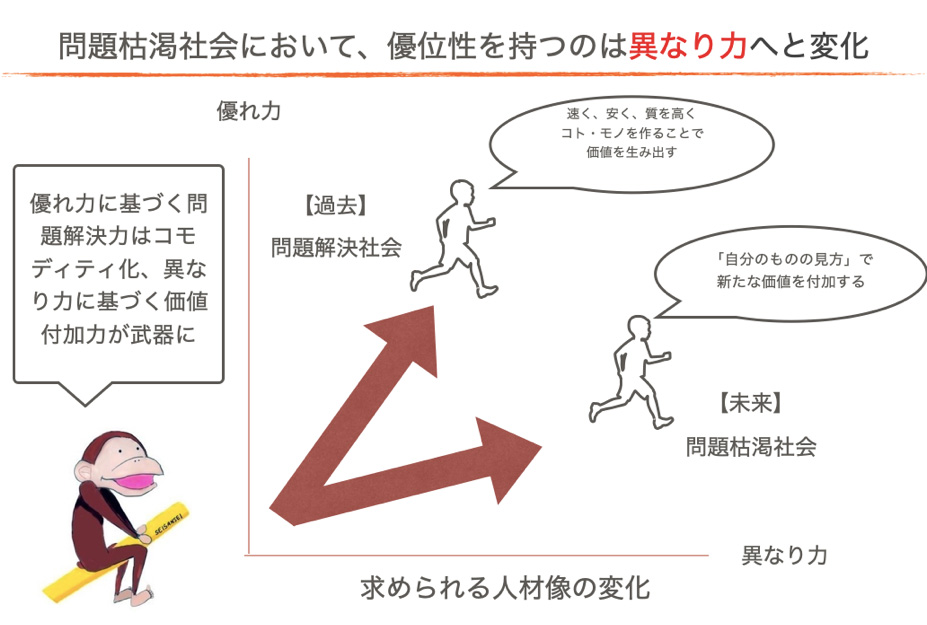

「優れ力」から「異なり力」へ

日本を豊かにした「優れ力」-「サイエンス思考」

ここで言うゲームチェンジとはどういうことでしょうか。時間軸も含め世界をまず俯瞰してみましょう。

戦後の日本は、高度経済成長期を経て、一気に世界のトップへと躍り出ました。この頃は、「とにかく良いモノをたくさん作る」という正義が存在しており、それを達成することでどんどんと富が増幅されるという時代でした。平成元年にはNTT、トヨタ、日立といった日本の企業が、時価総額世界のトップ50のうち33社を占めるなど、日本の技術力が世界を席巻していたのです。

では、この頃に求められた資質・能力とはどういうものだったのでしょうか。それは「より良いものを、より多く、より早く」というものでした。 明確なゴールへ向け、だれが一番にたどり着けるかというレースに勝ち抜く力。それをここでは「優れ力」と呼ぶことにします。

このパラダイムにおいて日本は無類の強さを誇りました。勤勉であったり、協調性があったりといった国民性が良い面で発揮され、みんなが論理的に働き国力を大きく伸ばしました。こういった確かな答えに向かい最適なルートで決められた手順通りにゴールを目指す思考を「サイエンス思考」と呼びましょう。

移動が大変だから車を作ろうとか、洗濯が大変だから洗濯機を作ろうといったミッションを次々と達成していくことで、日本はそのポジションを確固たるものとしていきました。人口が増加し、GDPが右肩上がりになっていく成長社会において、「サイエンス思考×優れ力」によってどんどん問題を解決していきました。

令和の時代に必要とされる力とは

しかし、「サイエンス思考×優れ力」が最大の成果を叩き出し続ける時代は長くは続きませんでした。

平成元年から33年の月日が流れた令和2年現在、世界の時価総額ランキングで50位以内に入る日本企業は、トヨタ1社のみという厳しい状態へ追いやられました。そしてつい先日、自動車製造会社として世界トップを維持していたトヨタも、イーロン・マスク率いるテスラに時価総額で追い抜かれてしまったのです。この具体が意味することは、「サイエンス思考×優れ力」で戦うことの限界がやってきたということなのかもしれません。

では、令和の時代になった今、必要とされる力はどういったものへと変化したのでしょうか。

結論から言うと、それは「アート思考×異なり力」です。

既存の価値を拡大化していくサイエンス思考に対して、アート思考は自分だけの見方を生かし、未知の価値を付加していく考え方です。

世界の成熟度が増すに連れて、必然的に「問題」は枯渇していきます。「問題」を解決することで価値を生み出していた時代において、「問題」は価値創出の源泉であった訳なので、それがなくなると当然仕事もなくなっていきます。AIやロボティクスといったテクノロジーが発達しコストが下がっていく中においてはなおさらのことです。

2020年現在、コロナショックから立ち直りつつある米国経済を見ると、ダウ平均株価は史上最高値に届く勢いです。ピークアウトした日本とのコントラストは明確で、米国のピークはさらに未来にあるように思えます。

米国(≒世界)経済を牽引するGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)をはじめとした企業は、いずれも元々存在していた価値を拡大していくことではなく、新たな価値を宿すことにビジネスの起点がありました。

インターネットで書店を開くことができないかと考えたAmazonのジェフ・ベゾス然り、大学生がネット上で交流する場を作れないかと考えたFacebookのマーク・ザッカーバーク然り、人とは異なったアイデアを具現化し、価値を宿していった結果、多くの企業が米国では強い進化を続けています。このファクトは、右肩上がりの成長がひと段落し、多くの問題が解決された成熟社会において、「異なり力」が優位性を高めていることを示していると考えられます。

そこで、「ここをこうしたらもしかたら何か良いモノやコトができるのではないか」という、自分だけの見方を働かせる力が必要となってきます。これが「異なり力」です。

価値創出の源泉は「解決すべき問題」から「自分だけのものの見方」へと変化していくのです。