小1算数「3つのかずのけいさん」指導アイデア《たし算とひき算が混じった場面を1つの式に表す》

執筆/富山県公立小学校教諭・大崎智子

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、前富山県公立小学校校長・中川愼一

目次

本時のねらいと評価規準

[本時 3/4 : 3つの数のたし算と3つの数のひき算を学習した後]

ねらい

たし算とひき算が混合した3つの数の式の意味を理解し、その計算の仕方について考える。

評価規準

3つの数のたし算や3つの数のひき算をもとに、たし算とひき算が混合した3つの数の計算の仕方について考えている。[数学的な考え方]

問題場面

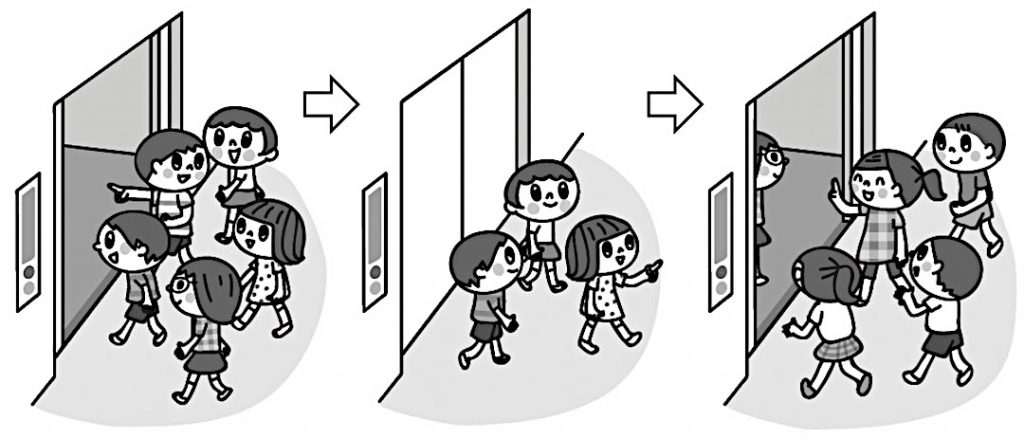

- エレベーターに5にんのりました。

- エレベーターから3にんおりました。

- エレベーターに4にんのってきました。

空のエレベーターに、5人が乗り込みました。扉が閉まりました。おもちゃ屋のある階に着いたら、扉が開いて、3人が降りました。

まだ、エレベーターに人が乗っているよ。

2人だよ。

次の階で扉が開いたら、今度は4人乗ってきました。

さっきは2人で、4人増えたから…

本時の学習のねらい

エレベーターに乗っている人の数を式に表して考えよう。

見通し

エレベーターの扉を閉じると、中の人の数は分からなくなります。 その様子を動画にしたり、実際に扉を開閉できる模型を用意したりすることで、子どもたちの興味を引くことができるでしょう。

子どもたちは、前時までに問題の場面の通りに1つの式に表すことについて学習しているので、容易に答えを導き出すことができると考えられます。しかし、たし算とひき算を混合した計算を初めて学習するので、答えを出すだけではなく、ブロック等の具体物を自ら操作することで、乗る(たし算)、降りる(ひき算)という理解が深まるようにしましょう。

1つの式にたし算とひき算が混ざることに抵抗を感じる子どもがいるかもしれません。しっかりと式と操作を一致させ、答えだけでなく式の立て方についても考える時間を確保し、一人一人の理解に合わせてゆっくりと問題解決に当たるとよいでしょう。

自力解決の様子

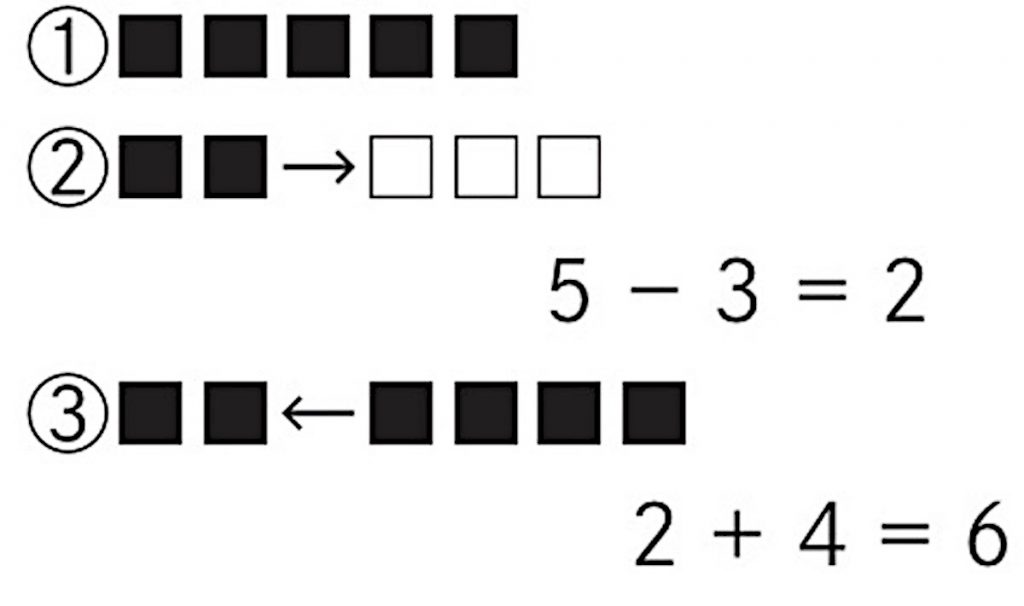

A つまずいている子

①乗る=たし算、降りる=ひき算の場面把握ができない。

②計算する際に、5ー3=2+4=6 「=」の左右が等しくなっていない。

B 素朴に解いている子

問題場面に合わせてブロックを動かし、段階を追って2つの式で考えることができる。

C ねらい通りに解いている子

問題場面に合わせて1つの式にすることができる。

5ー3+4=6 6人

ノート例

イラスト/コダシマアコ 横井智美

『教育技術 小一小二』2019年9月号より