小1算数「20より大きい数」指導アイデア《数のまとまりに着目し、2位数の数え方を考える》

執筆/福岡県筑紫野市立筑紫小学校教諭・前川恭平

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、福岡県教育センター指導主事・西島大祐

目次

年間指導計画

・10までの数

・なんばんめ

・いくつといくつ

・いろいろな形

・あわせていくつ

・ふえるといくつ

・のこりはいくつ

・ちがいはいくつ

・長さくらべ・かさくらべ

・整理しよう

・10より大きい数

・何時 何時半

・3つの数の計算

・たし算

・ひき算

・形づくり

・たすのかな、ひくのかな

・20より大きい数

・どっちがひろい

・何時何分

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1時 (本時)数のまとまりに着目し、2位数の数え方を考える。

第2時 数のまとまりに着目し、2位数の唱え方と位取りの原理と記数法を考える。

第3時・第4時 2位数の数え方を理解する。

第5時 2位数の構成を考える。

第6時 100の唱え方、読み方、書き方

第7時 数表を使った、数の並び方の規則性や構成の理解

第8時 100までの数の系列や大小

第9時 120程度までの数の唱え方や系列の理解

第10時 2位数の数の構成に基付いた、30+4、34-4などの計算

第11時 繰り上がりや繰り下がりのない2位数と1位数の加減計算

第12時 2位数の数の構成に基付いた、30+20、50-2などの計算

第13時 学習内容の生活への活用

本時のねらい

20より大きい数を、10のまとまりの個数と端数という考え方で捉え、2位数の読み方や表し方について理解することができる。

評価規準

20より大きい数を10のまとまりの個数と端数で分けて、数を数えたり唱えたりすることができる。

本時の教材のポイント

本時学習では、これまで学んできた20までの数の構成(10といくつ)の考え方を基に、20より大きい数の構成を理解することができるように学習を進めていきます。

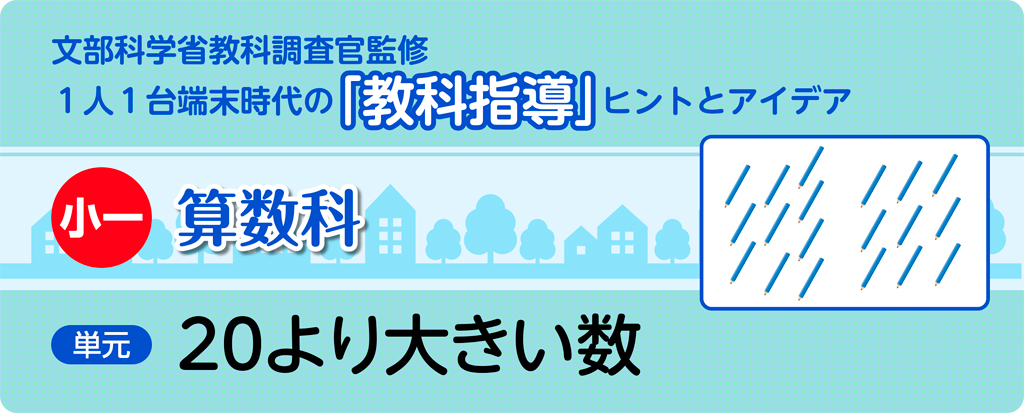

導入段階では、これまで学んできた20までの数の構成をふり返ります。19本の鉛筆を「10のまとまり1つと端数が9で19」という構成で捉えたり、20本の鉛筆を「10のまとまりが2つで20」という構成で捉えたりすることを想起させることで、本時のねらいである、20より大きい数も10のまとまりの個数と端数という考え方で捉えていくとよいのではないかという見通しをもたせていきます。

展開段階では、新たに30や38という20より大きい数について学んでいきます。子供たちは、これまでの生活経験で20より大きい数については触れる機会があっても、1から順に数えて20より大きい数を捉えるという子供も多いです。そこで、20より大きい数を10のまとまりに分けて「10のまとまりの個数と端数」という見方で捉えさせていきます。また、「10のまとまりが3つと8で38」というように、数の構成を唱える活動を取り入れることで、20より大きい数の構成の理解を深めていくようにしていきます。

終末段階では、具体物を用いて様々な数を数える活動を行います。10のまとまりで分けて、「10のまとまりの個数と端数」という見方で捉え、数を数えたり唱えたりすることで20より大きい数の理解を深めていきます。

このように、具体物を数える活動に取り組み、その活動の中でよりよい数え方を考えていくようにすることで、数のまとまりに着目することのよさに気付くことができるようにしていきます。

本時の展開

今日は、この鉛筆の数を数えてみたいと思います。

※鉛筆を19本提示する。

一緒に数えていきましょう。1、2、3……、19。この鉛筆は19本ありますね。1本ずつ数えると少し数えにくいですね。19本をもっと分かりやすく数える方法はありますか。

10本の鉛筆を囲んで、10のまとまりをつくるとよいと思います。

そうですね。「10のまとまりが1つと、9で19」ですね(図1に10本の鉛筆を囲む線を書き込む)。

一緒に言いましょう。

※子供と一緒に唱える。

もう1本鉛筆を付け加えてみます(図1に鉛筆を1本書き入れる)。

全部で何本ですか。

20本です。

そうですね。20という数は、10のまとまりで考えると、どのような数でしょう。

10のまとまりが2つで20です。

そうですね(10本の鉛筆を囲む線を書き込む)。

みんなで言いましょう。「10のまとまりが2つで20」。

※子供と一緒に唱える。

今日は20よりも大きい数を数えていきます。

20より大きい数を数えよう。

20よりも大きい数でも数えられそうですか。

10のまとまりといくつに分けたら数えられそうです。

自力解決の様子

この鉛筆が何本あるか、数えていきましょう。

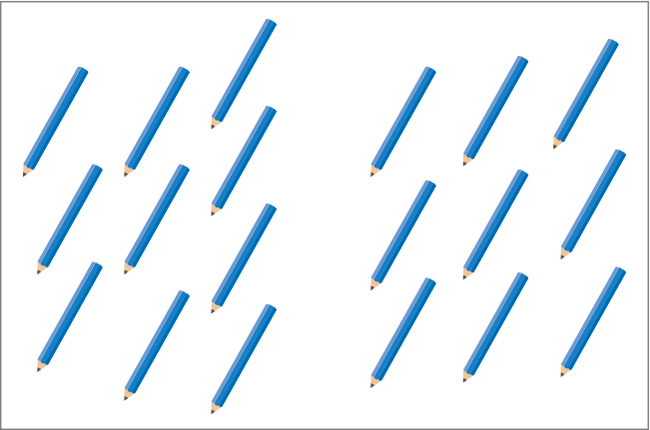

※30本の鉛筆を提示する。

1、2……、30。全部で30本ありそうだ。

10のまとまりが3つだから、30本だ。

みんなで一緒に数えてみましょう。1、2……、20、21、22……、29、30。

10のまとまりを囲んでみると、10のまとまりが3つできましたね。10のまとまりが3つで「さんじゅう」と言います。みんなで言いましょう。

※子供と一緒に唱える。

では、10のまとまりが4つになると、何と言うでしょう。

よんじゅう。

10のまとまりがいくつかで、「さんじゅう」や「よんじゅう」という大きい数を数えることができますね。では、この鉛筆の数を数えましょう。

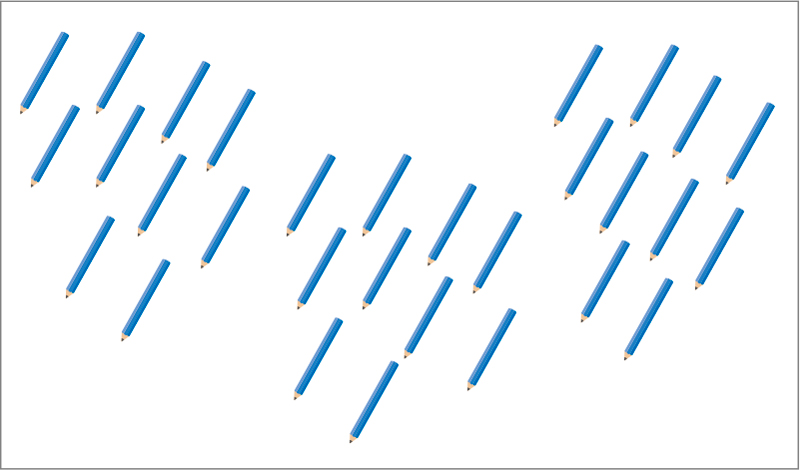

※38本の鉛筆を提示する。

A つまずいている子

・1つずつ数えて、38を数えている。

B 素朴に解いている子

・10のまとまりを3つと8に分けて、「さんじゅうはち」と唱えることができるが、「10のまとまりが3つと8で38」と正しく説明することができない。

C ねらい通り解いている子

・10のまとまりを囲んで、「10のまとまりが3つと8で38」と説明することができる。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

どのようにして数えましたか。

まず、10のまとまりを3つつくり、30をつくります。30と8で38になります。

みんなで一緒に確認しましょう。「10のまとまりが3つで30。30と8で38」。

※子供と一緒に唱える。

数え棒を、「38」本並べてみましょう(数え棒を使って10のまとまりをつくる。ゴムでまとめてもよい)。一緒に数えながら確かめましょう。

10のまとまりが3つで30。30と8で38。

まとめ

- 20より大きい数は、10のまとまりをつくって数える。

- 10のまとまりと、あといくつで数える。

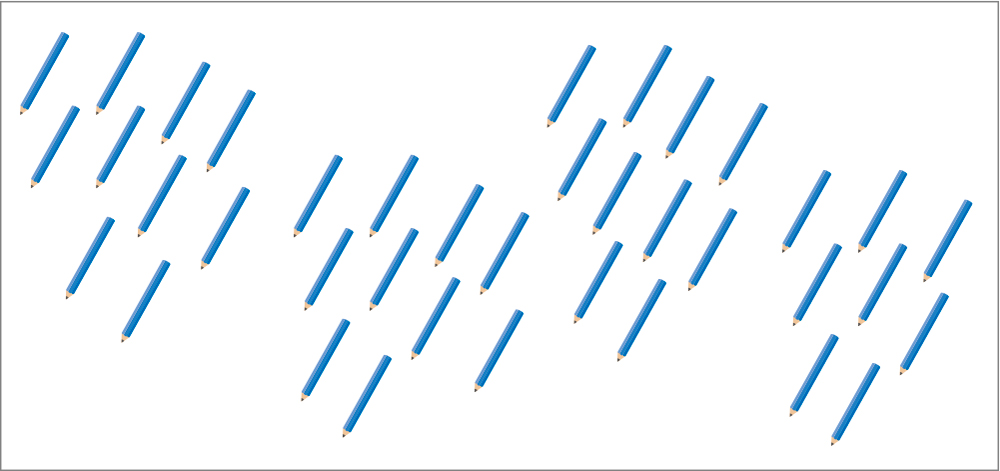

評価問題

数え棒を「46」本並べましょう。

46は、10のまとまりが4つと6本だから……。

10のまとまりを4つつくり、あとは6本だ。

ポイント&アドバイス

構成/桧貝卓哉 図版/永井俊彦 イラスト/横井智美