子供が自ら意欲的に取り組む持久走(マラソン)指導〔Part2〕ダウンロードプリント付

長年、体育科、陸上競技の指導を行ってきた栃木県公立小学校校長・平塚昭仁先生に持久走の指導について教えていただく実践編の〔Part2〕です。今回の〔Part2〕では、発達段階に合わせたいろいろな持久走の具体例や持久走の指導案などを伝えます。子供たちがわくわくするような指導を紹介します。ダウンロードプリントも活用してください。

執筆/栃木県公立小学校校長・平塚昭仁

目次

個別最適な授業を目指す実践編

体育で持久走をいつ、どのように取り入れていくか

持久走に適した時期は、10~2月くらいと考えます。

ただし、暑すぎると熱中症の心配があります。また、寒すぎても体のポテンシャルを存分に発揮できませんので、この時期であってもその日の天気や気温を考慮して実施することをおすすめします。

また、実施時期に関しては、自分で判断せずその学校の年間指導計画に従って授業をしていくとよいでしょう。やむを得ず年間計画と違う時期に実施する場合には、どうして違う時期に実施したのか理由をはっきりしておくことが大切です。これは、事故が起きた場合に「どうして違う時期に実施したのか」が必ず問われるからです。

体育の授業に持久走をどのように取り入れていくかについては、「1時間かけて持久走を行うパターン」「他の種目と組み合わせて持久走を行うパターン」の2通りがあります。なかには、毎時間、体育の前に必ず校庭を2周させているので、あえて持久走という授業の時間は取らないという教師もいました。ただ、走る楽しさを味わわせたいのであれば、持久走を体育の前の義務的な運動に位置付けるのではなく、自らが走りたくなるような授業を仕組んでいきたいと私は考えます。

低学年~中学年の時期は、体力があまり付いていない発達階段です。私の授業では、持久走で1時間かけるというよりは、準備運動の後、体を温める意味も含めて持久走をし、その後、違った種目を行うといったパターンを多くとっていました。

高学年では、自分で練習方法を考えたり走る距離を選んだりする授業の形態も取り入れてきました。そうなると、1時間かけて持久走に取り組むことが多く、まとまって何時間か持久走の授業をしたこともありました。

持久走の授業の約束事

持久走を始める前には、子供たちと約束事を確認しておくことが大切です。

安全面では、自分の体調が悪いときや限界を超えそうなときに決して無理をしないということです。これを子供たちに伝えると、「子供は自分に甘くなり、すぐにあきらめてしまうのではないか」と考える人がいます。しかし、子供たちが夢中になったり目標を達成しようとチャレンジしたりしているときには、逆に無理をしすぎることのほうが多いのです。命に関わることですので、十分配慮していくことが必要です。

児童指導面では、持久走が苦手な友達に対して陰口を言ったりからかったりしないということです。学級経営全般を通して、互いに認め合える雰囲気ができあがっている学級にはこの必要はありませんが、そうでない学級の場合はきちんとこのことを全体で確認し、どの子も安心して持久走に取り組めるようにしていけることが大切です。

その他、服装の確認、持ち物(筆記具、タオルなど)の確認、開始時刻を守ることなど、持久走の単元前に確認するとよいでしょう。私は、寒い時期の体育では、上下学校指定の長袖を着ているのであればジャンパーなどの上着を着たり手袋をしたり防寒具の着用を許可していました。寒い時期は防寒着を着て運動を始め、体が温まってきたら脱いでいくことで事故を少なくすることができるからです。体育主任をしていることが多かったので、このルールは学校全体に広げました。

準備運動

普段体育で行っている準備運動に加え、アキレス腱、足首など持久走でよく使う体の部分をほぐす運動を補っていきます。そのときに、「持久走でよく使うところだからよく伸ばしておこうね」と子供たちに伝えてから行うと、子供たちが大人になって自分でスポーツをするときにこのことを思い出すかもしれません。

準備運動が終わり、いよいよ持久走です。

他の種目と組み合わせて、体を温める意味で先に持久走をするのであれば、急激に負荷がかからないよう軽めの内容を工夫する必要があります。

持久走を1時間かけて行う場合でも、すぐに競走というような急激な負荷のかけ方はおすすめできません。鬼ごっこをしたり軽くランニングをしたりして十分体が温まってから本時の持久走に入っていくようにします。

高学年の場合は、学級全体ではなくグループでの準備運動にチャレンジさせてもよいと思います。1人ずつ順番に好きな準備運動をしていき、それを周りの人がまねをするというまねっこ準備運動は子供たちに人気があります。誰かが行った準備運動と同じことはしないことがルールです。

また、1人で準備運動をする経験もさせるとよいでしょう。「自分だけの準備運動」をもっていると、学校を離れ自分1人でマラソン大会や地域のスポーツ大会に出たときなどに大変役立ちます。

発達段階に合わせた持久走

発達段階に合わせた持久走というと、低学年は短い距離・時間、高学年にいくにしたがって長い距離・時間といった体力的な発達段階を想像する方が多いと思います。確かに、現行の学習指導要領では無理のない速さで低学年では2~3分、中学年では3~4分、高学年では5~6分程度の持久走と示されており、発達段階に合わせて時間が長くなっています。

ただ、発達段階に合わせたというのは、それだけではありません。

子供たちの持久走に対する苦手意識をなくすために、精神的な発達段階に合わせた指導が必要になってきます。発達段階の特性に合わせ内容を工夫していくことで、子供たちが持久走に対して苦手意識をもつことなく意欲的に取り組んでいくことができます。

以下その実践例を紹介します。

発達段階の特性に合わせた「低学年の指導例」

低学年の時期は、ゲーム的要素を強くすることで、気が付いたら長い距離・時間を走っていたという授業を仕組んでいきます。じゃんけんの要素を取り入れたりチーム対抗戦にしたり、とにかく「おもしろい」と思わせることで持久走と感じさせず走らせることが大切です。「先生、また、あのゲームやって!」と子供に言わせたらしめたものです。低学年の子供たちは、熱しやすく冷めやすい特徴をもっています。そのため、毎回同じパターンのゲームではなくバリエーションを増やしておきましょう。

○ついてけマラソン

1 5~6人グループをつくり、1列に並ぶ。

2 先頭は、自分が走りたいところを走る。

3 教師は30秒ごとに笛を吹き、その合図で先頭は一番後ろにいき、2番目の子が先頭を走る。この繰り返し。

指導ポイント

・先頭は、滑り台を滑ったりタイヤを跳んだりしてもOK。

・先頭は、必ず全員が離れない速さで走ること。これをきちんと言わないと大変速いスピードで走る子供が出てきてしまう。

・危険なところ、教師が目の届かないところには行かないようあらかじめ子供に伝える。

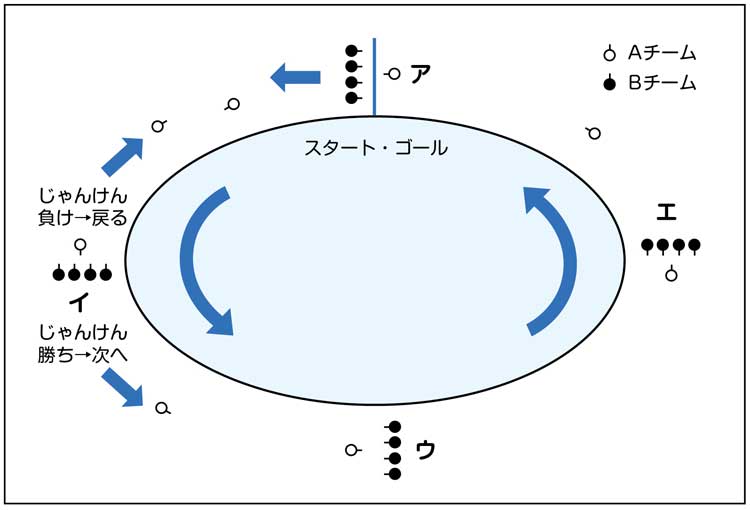

○じゃんけんマラソン

1 2つのチーム(A、B)に分かれる。Aチームはトラックの周りをじゃんけんしながら走る。Bチームは、アイウエのポイントに分かれて立ち、走ってきたAチームの人とじゃんけんをする。

2 Aチームは、ア→イ→ウ→エの順番でトラックを走る。

3 Aチームはじゃんけんに勝ったら次に進める。負けたら1つ前の場所に戻る。1周できたら赤玉をゲットし再スタート(赤玉の代わりに帽子の色を変えるなどでもOK)。

4 時間は2~3分。赤玉を多くゲットしたチームの勝ち。

1周できたら赤玉ゲット! 歩いたらだめだよ!

指導ポイント

・アイウエでポイントに立っている子供は、じゃんけんに負けたら「ももあげ10回」「スクワット5回」など、体を動かすことで体を冷やさないようにする。

・ゆっくりでもよいから走ることを全体に伝える。

・負けたにもかかわらず、次へ行ってしまう子供が出てくるため、子供たちの動きをよく見て声をかけていく。

・トラックではなく、カラーコーンを4つ置いてその周りを走ってもOK。実態に合わせて距離を調整する。

チャレンジ精神をくすぐる「中学年の指導例」

中学年の子供たちは、好奇心旺盛です。友達と競走したい、何かにチャレンジしたいという思いが大変強くなってきます。その意欲を満たすような内容の授業を仕組んでいきます。リレー形式にしたり自分がどれだけ走れるかにチャレンジしたり、とにかく、「好奇心を満たす」ことで長い距離を走っても「いやだな」という気持ちをもたせないようにしていくことが大切です。ただ、このころから苦手意識をもち始める子供が出てきますので、リレー形式など競走をさせるときには配慮が必要です。

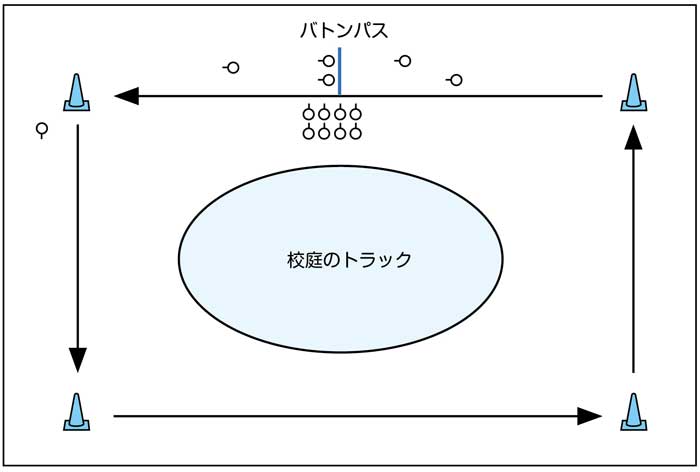

○駅伝

1 5~6人のチームに分かれる。持久走の力ができるだけ同じになるようにチームを編成する。

2 校庭大回りのトラックを1人1周ずつ走り、リレーをする。

指導ポイント

・バトンの代わりにたすきやタオルを使ってもOK。

・校庭にカラーコーンを4か所置き、大回りのトラックを作っておく。

・チームの走力差が大きい場合は、スタートを時間差にする、競走ではなくチームとして4分間でどれだけ走れるかにチャレンジさせるなど、学級の実態に合わせてやり方を工夫する。

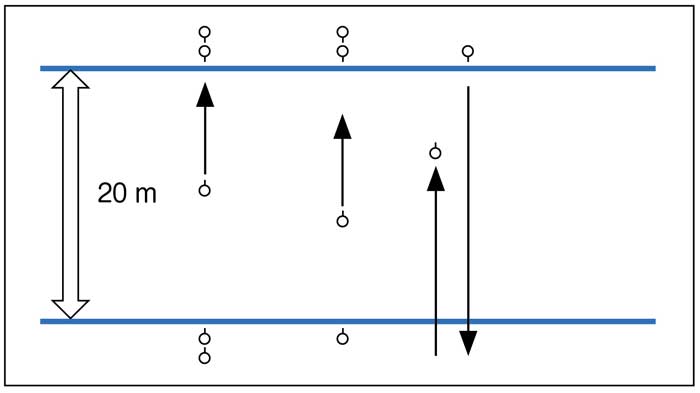

○シャトルランリレー

1 シャトルランをリレー形式で行う。チームの人数は子供たちが自分で決める。運動量のことを考えると、人数は多くても4人までが適当である。もちろん2人でもOK。

2 シャトルランを交互に行う。1往復交代、1回交代など、どのタイミングで交代するかは子供に考えさせる。

指導ポイント

・テストではないため、セルフジャッジで行う。あくまで持久走の意欲付けの1つとして、1人では達成できなかった回数を体験できればよい程度に捉える。

・一度失格しても復活することができる。

自分が目指す持久走が選択できる「高学年の指導例」

高学年になると、ある程度自分の走力が分かってきて全力で取り組まなくなってくる子供、体を動かすことに苦手意識をもち始める子供など、持久走に対するモチベーションがかなり低い子供が出てきます。そのため、学級全体で同じ距離・時間を走らせるといった内容ではなく、個人差に応じた内容を工夫していくことが大切です。個人差に応じたとは、自分が目指す持久走を選択できることです。友達と競走をしたい子供、一定の時間で自分が走れる距離を伸ばしていきたい子供、ゆっくりだけど止まらずに長い時間走ってみたい子供など、子供たちの目指す持久走は様々です。そのニーズに応えられるような授業を仕組んでいけば、子供たちは意欲的に取り組んでいきます。

また、高学年は理解力が高まってくる時期です。そこで、持久走のメリットを調べさせてもおもしろいです。自分が今走っている意味が分かり、持久走への意欲が増していきます。

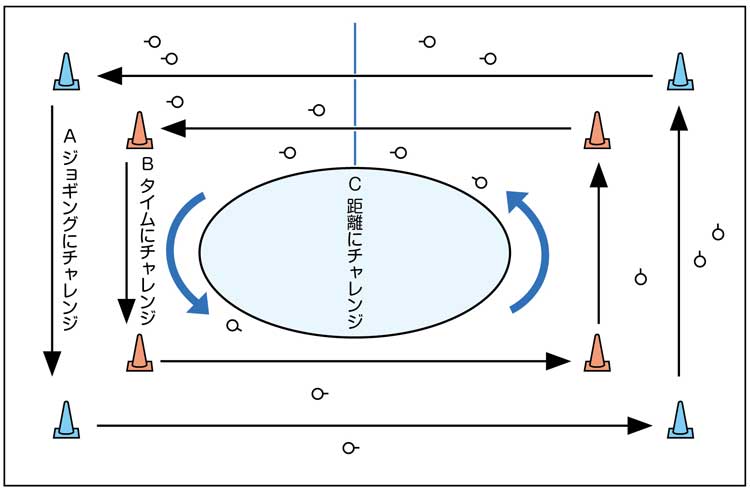

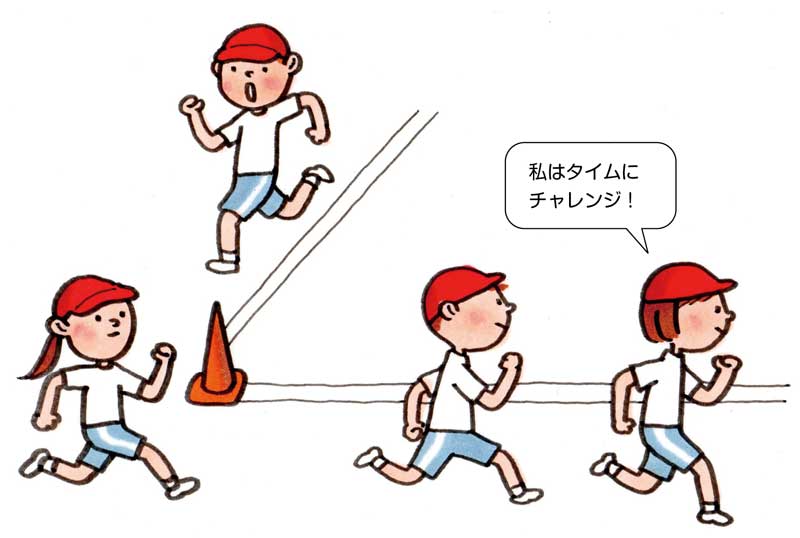

○選択型持久走

1 子供たちは3つのチャレンジコースから自分に合った持久走を選ぶ。

ア ジョギングにチャレンジ

校庭Aコースを6分間歩かず走ることにチャレンジする。

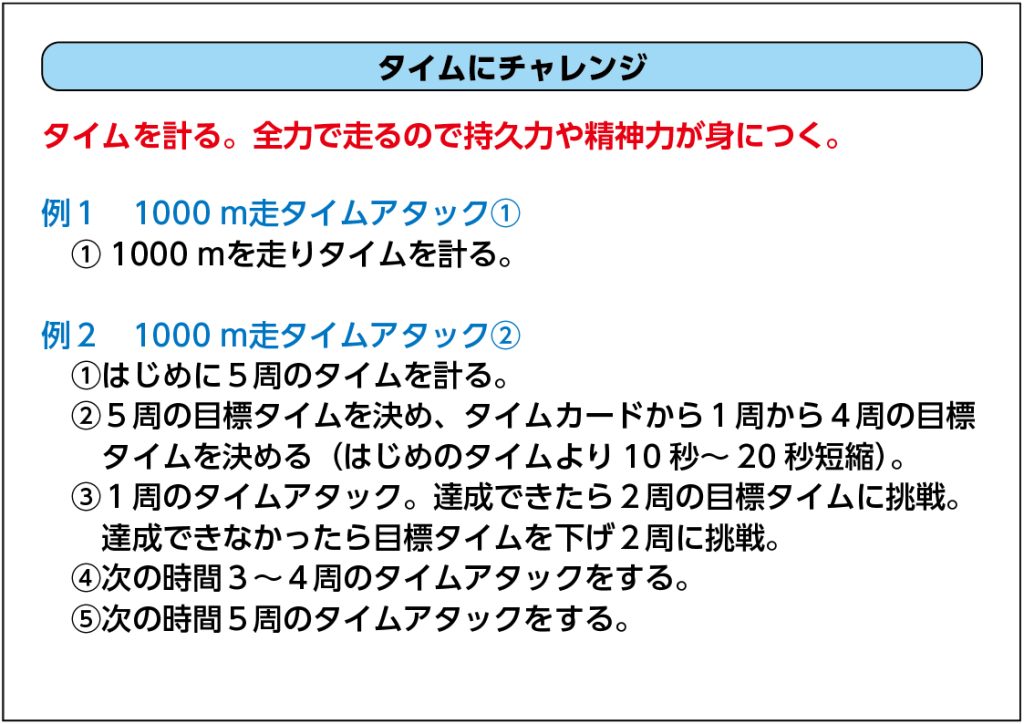

イ タイムにチャレンジ

校庭Bコースを4周(5~6分間程度走れる周回数にする)のタイムにチャレンジする。

ウ 距離にチャレンジ

校庭Cコースを6分間で何周できるかにチャレンジする。

2 全体で一斉にスタートし、6分経ったら笛で合図をする。

3つからどのコースを選ぶか迷うな〜。

指導ポイント

・1時間ごとに違うコースにチャレンジしてもよいこと、友達と話しながら走ってよいことを伝える。

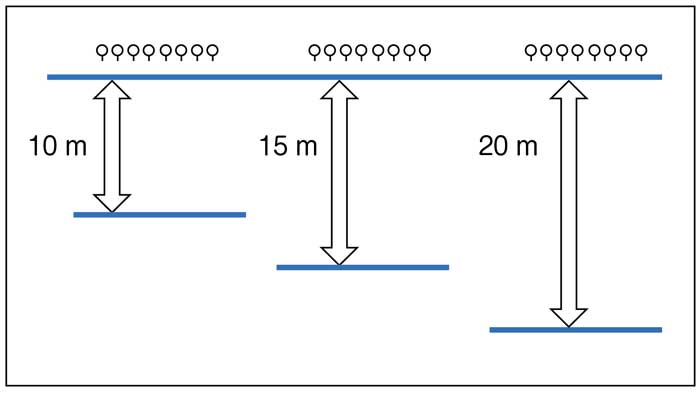

○距離が選べるシャトルラン

1 シャトルランの距離を10m、15m、20mのなかから選び、シャトルランを行う。

自分は15mが一番合っていると思う!

指導ポイント

・テストではないため、セルフジャッジで行う。あくまで持久走の意欲付けの1つとして、これまで達成できなかった回数を体験できればよい程度に捉える。

・一度失格しても復活することができる。違うコースで復活することもOK。

・10mを一番短い距離としたが、この距離だと100回くらいまでは走らなくてもクリアできる。また、200回程度までチャレンジできることを考え、距離をどのくらいにするかは学級の実態によって変えるとよい。

「子供たちの自由度が高い持久走」の実践

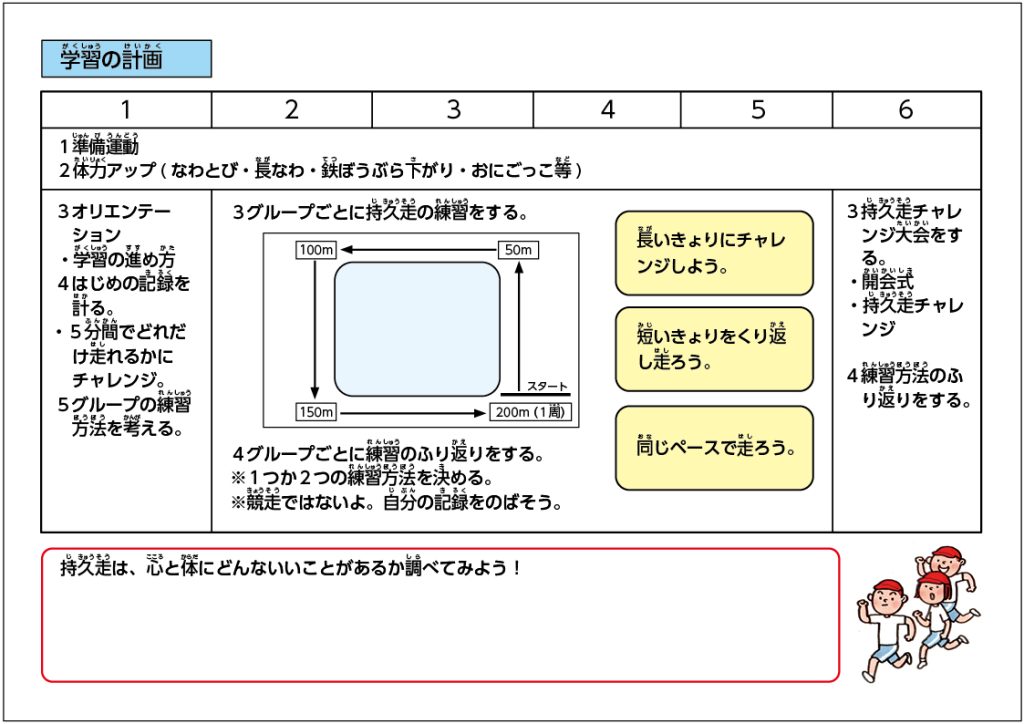

子供たちが意欲的に取り組む持久走の1つとして、子供たちの自由度が高い持久走の授業を実践しました。

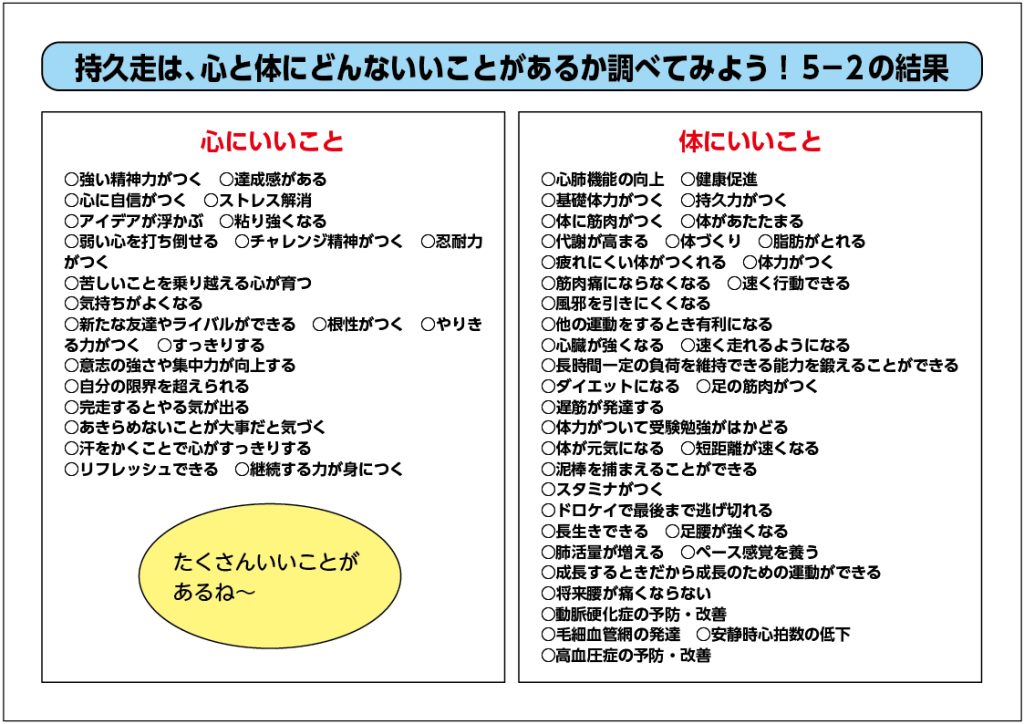

単元の前に「持久走は心と体にどんないいことがあるか」を調べさせました。

担任していたクラスの子供たちのアンケートでは、あまり人気がなかった持久走ですが、こうして調べていくと心と体にいい点がたくさん見つかりました。調べた子供たちもびっくりしていました。

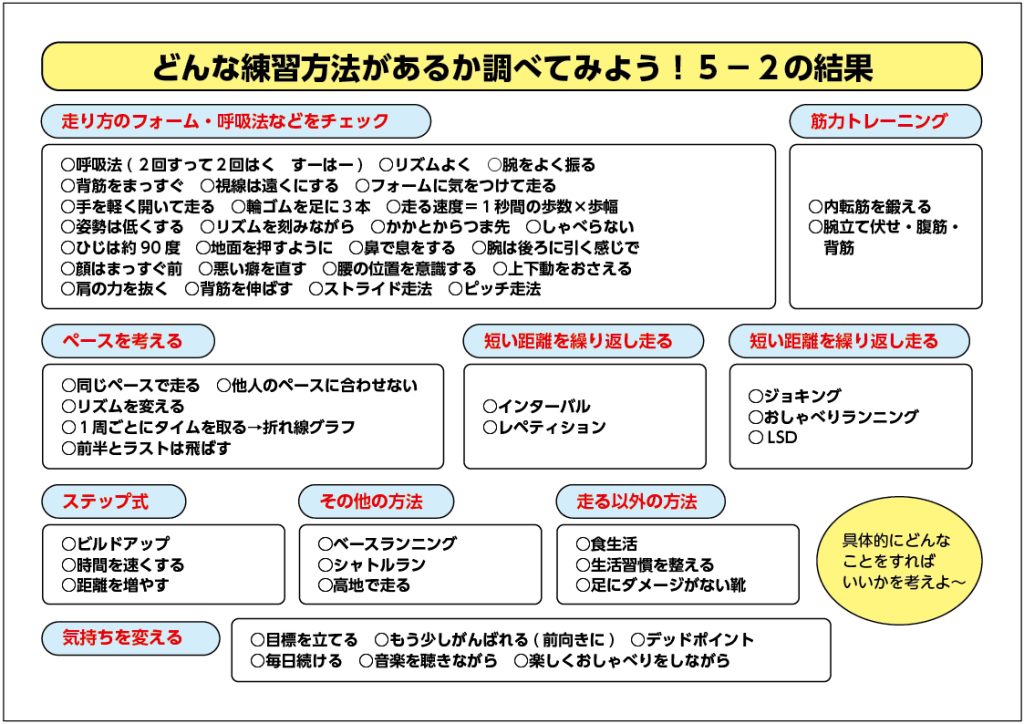

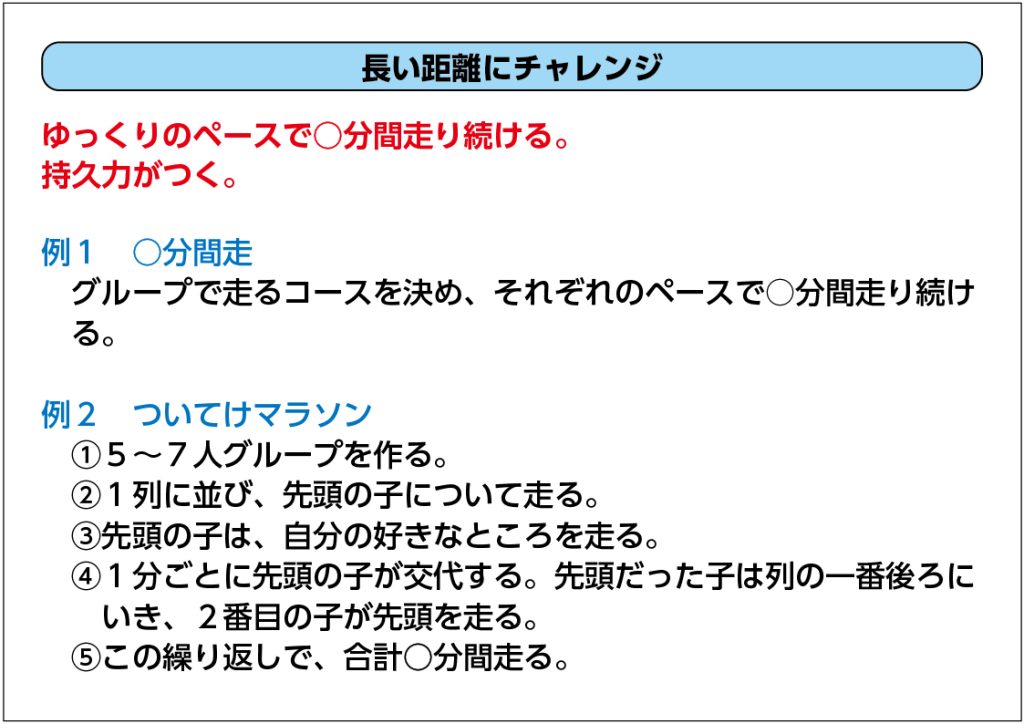

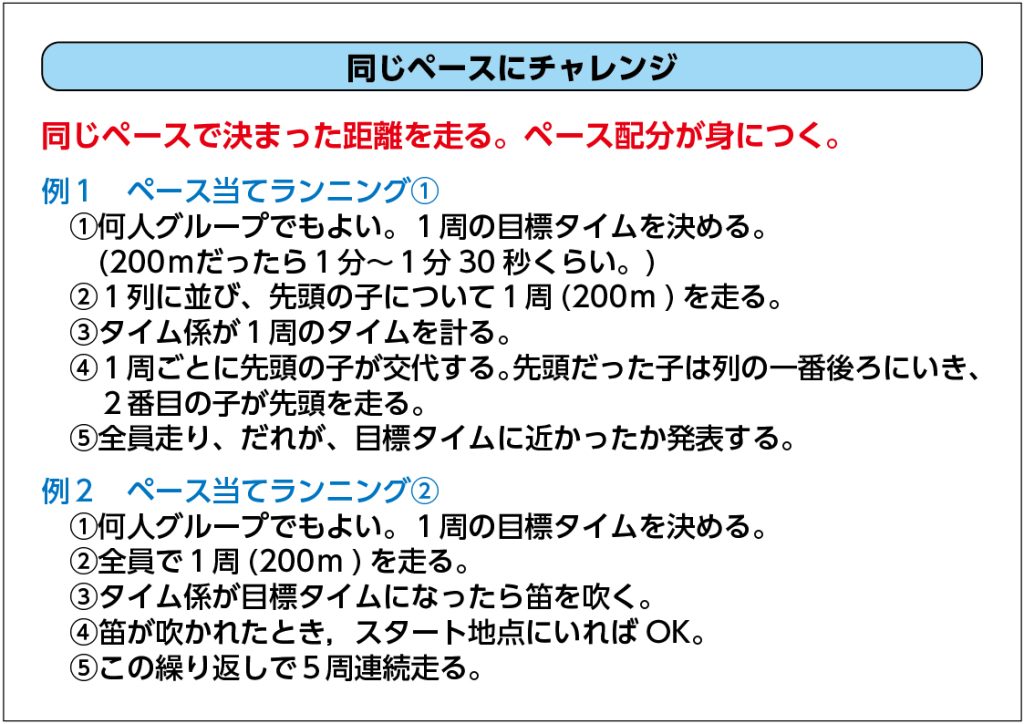

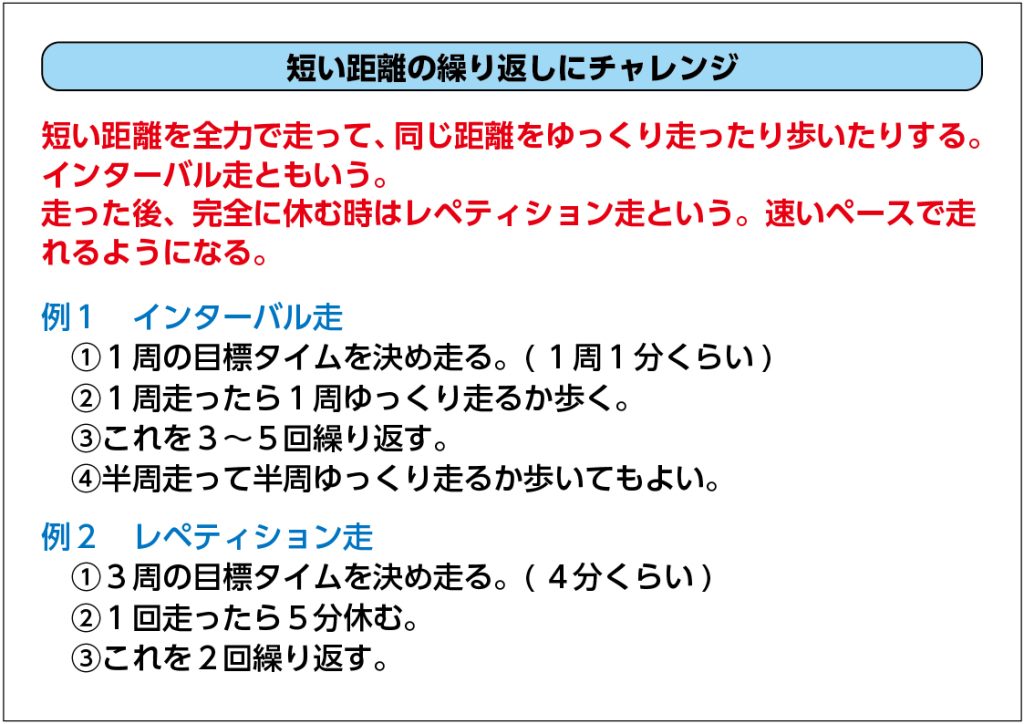

次に、この単元では、自分で目標を決め自分で練習方法を考えていくことを伝え、どんな練習方法があるのかを調べさせました。

この結果をもとに、自分はどんな持久走を目指し、どんな練習方法を試していくのかを考えさせました。

例えば、「5分間で走ることができる距離を伸ばす」といった課題をもった子供は、どうしたら距離を伸ばすことができるか、人に聞いたり本やインターネットを使って調べたりした情報のなかから、自分に合った練習方法を選択し、実践しました。

目指す方向性が同じ友達同士でグループを組み、グループごとに練習をしました。子供たちは、準備運動後、縄跳びをしたり鬼ごっこをしたりして体を温めてから主運動の持久走にチャレンジするなど、それぞれのグループで考えながら授業を進めていました。

練習方法を考えられないグループのために、ヒントカードも何枚か用意しておきました。

○ヒントカード例

いろいろな練習方法を試すグループ、1つの練習方法を続けタイムや距離の伸びを感じるグループなど様々でしたが、どのグループも試行錯誤しながら自分たちで進めていく楽しさを味わっているようでした。

最後の「チャレンジ大会」の場では、自分たちがどれだけ長い時間歩かずに走れるかにチャレンジしたり、自分の最高タイムにチャレンジしたりするなど、これまでの授業の成果を試しました。

また、チャレンジ大会の運営もすべて子供たちが行いました。

こうした学習のなかで、運動の必要性や行い方を知り、自分に合った体力づくりが自らできるようになるとともに、子供たち自身に自ら走りたいという気持ちをもたせることができました。

以下、この授業の指導案です。