「絵について知らなくても鑑賞の授業はできる」【小・中学校「これからの鑑賞教育」とは? 〜「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」レポートより〜】(後編)

7月29、30日の両日行われた、「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」。2日目は、国立新美術館で鑑賞教育の実践事例紹介や講演、さらに2日間で学んだことをワールドカフェ方式で共有し合っていく研修が行われました。

1日目の記事をご覧になっていない方は、ぜひこちらもご覧ください。

<美術館とどのような連携ができるのか?【小・中学校「これからの鑑賞教育」とは? 〜「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」レポートより〜】(前編)>

目次

「名画との縁結びシート」を使った実践

2日目は国立新美術館へと会場を変え、同館の講堂で多様な方法を通して前日に得た知見をさらに深める研修が行われました。

冒頭、国立アートリサーチセンター・ラーニンググループの一條彰子グループリーダーが「国立美術館の教育普及事業」について紹介。全国にある7つの国立美術館は全体が1つの独立行政法人となっており、そこには教育普及室があって、教育担当学芸員が配置されていることなどを紹介していきます。さらに、「美術館の数だけ教育普及のミッションがある」と話し、各施設の特徴やそこで行われている普及事業などについて紹介をしていきました。

そこからは、実際に小・中・高等学校と美術館とが協力して行った鑑賞教育の実践事例が紹介されます。

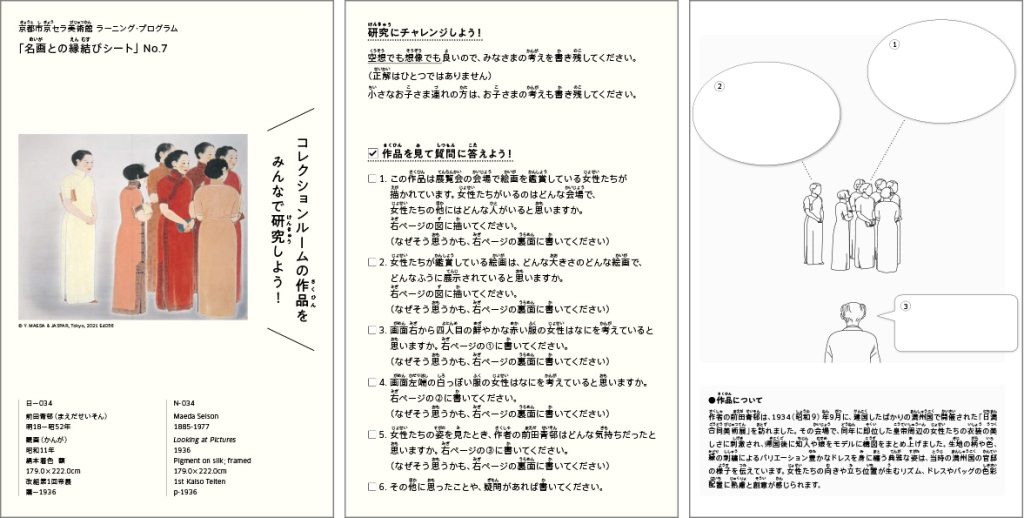

1つ目の事例は、京都市立向島秀蓮小中学校の堀川紘子教諭が、京都市京セラ美術館のラーニング担当であり、自身がアーティストでもある藤田龍平さんとタイアップして行った鑑賞授業です。まず藤田さんは近年、同館がラーニング・プログラムの企画・実践に力を入れていることを紹介。その後、実際に堀川教諭と行った(同館オリジナルの鑑賞用)ワークシートである、「名画との縁結びシート」を使った実践を紹介していきます。

最初に堀川教諭から連携授業の相談を受けた藤田さんは、「縁結びシート」を活用することを提案。それを受けた堀川教諭は、「縁結びシート」の活用を中心に授業をデザインし、コロナ禍中だったこともあり、学校で高精細画像やタブレット端末などを使って鑑賞することにします。ちなみに「縁結びシート」には作品に対する5〜6点の質問が用意されており、「正解のない質問に答えていくことによって、作品に、より長く目を凝らしていく仕組みになっている」と藤田さん。しかもその質問も、「学芸員の中でも分かっていないことや意見が分かれていることを積極的に選んでいる。学芸員は分からないことを楽しんでいる。分からないことがおもしろい」と話します。

この実践では、堀川教諭が前田青邨作の「観画」を選び、同館側からの高精細画像データを共有することで、子供たちはタブレット端末を使って作品の細部まで見て、「縁結びシート」に答える形で鑑賞を行っていきました(資料参照)。この授業で、堀川教諭はファシリテーターに徹して鑑賞授業をしていったと言います。

【資料】「名画との縁結びシート」No.7 前田青邨《観画》 提供:京都市京セラ美術館

藤田さんは、「美術館としては、タブレット端末と高精細画像の組み合わせの良さは予想以上だった」ことや「授業後、子供たちから『美術館に行ってみたい』という声が多く上がり、学校関係者が喜んでいたことが印象的だった」と話しました。

堀川教諭は、まず前田青邨の絵を選んだ理由や、授業デザインの過程を説明。続けて、実際の授業では、美術館にいる臨場感を生むために教室を暗くし、教室全面に大型モニターで絵を写し、全員で見たと言います。その後、子供が「細部を見たい」と感じ始めたところで、高精細画像をタブレット端末に送信。「縁結びシート」を紙で渡し、絵も描きやすくしたことなどを紹介していきました。そこから子供たちの、ワークシートへの記述を示しながら、子供たちに多様かつ豊かな気付きがあったことを紹介していきます。

最後に、堀川教諭自身もこの授業からの手応えは大きかったようで、「『縁結びシート』から学んだ『鑑賞の視点』を他の作品の鑑賞に生かすために、さらに授業の工夫が必要。また年間指導計画の中に位置付け、長期休業前に行えれば、実際に美術館に足を運ぶ子供も増えるのではないか」と話しました。

「鑑賞の授業を続けながら、表現の授業をできないか」

2つ目の事例は、北海道弟子屈町立弟子屈中学校の更科結希教諭が、前任校に在籍していたとき、地元の美術館とタイアップして行った鑑賞と表現の実践を紹介しました。

更科教諭は、これまで鑑賞を表現の前後に位置付けることが多かったため、鑑賞と表現を相互に関連させ、「鑑賞の授業を続けながら、表現の授業をできないか」と考えたと話します。そして、釧路市立美術館とタイアップし、鑑賞からスタートし、主題を生み出して構成し、適切な材料を用いるような実践を考えていったと言います。

更科教諭は、「鑑賞で子供が対象に主体的に関わり、仲間と交流することで、自分としての意味や価値を築き、深く考える」と言います。さらに、「それを造形的に表すことで、鑑賞では意味や価値が深まり、表現では自分で主題を生み出すことにつながる」ということが、学芸員さんとの対話を通して見えてきたと話します。

そこで実際に更科教諭は、子供たちと共に美術館を訪れ、市成太煌作の「森の話⑵」というフクロウが描かれた絵を鑑賞し、そこで感じたこと考えたことから各自が主題を生み出し、表現に入っていった学習の過程を紹介します。表現の場では、表現手法や素材は自由にできるようにしたため、紙や草を使ってフクロウを制作し、森のあたたかさを伝えようとした子、ライトを使ってあたたかさのある立体表現をした子、色のない木を描いてフクロウの目から見た人間の自然破壊を表現した子、人間と動物を隔てるアクリル板に傷を付けて、互いの一体化を図る表現をした子など、多様な主題やそれに合致する表現方法や素材の選択が見られたと言います。

最終的には、美術館の協力のもと、鑑賞した絵画と子供たちの作品を同じフロアに並べて一般公開することまで行ったというこの実践。更科教諭は、「主題を生み出すことはむずかしいが、鑑賞をスタートにして感じたことを主題に置き換えることは、美術の授業としては効果があったと思う」と話します。最後に、「子供たちは学校を飛び出し、鑑賞者として始まり、表現者として終わるような授業展開であったが、多様な方が応援してくださって、子供たちにすてきなプレゼントを送ってくださった」と話しました。

3つ目の事例は、愛知県美術館の藤島美菜主任学芸員が教員とタイアップして行った実践を紹介しました。同館は、小学校〜高等学校の児童生徒を対象に多様な鑑賞プログラムを実施していると言いますが、ここでは複数の高等学校や盲学校とのコラボレーションで実施したプログラムを、具体的に説明していきました。

ちなみに、各実践発表後は参加者からの質問を受け付けましたが、多数の先生がより詳細な方法や課題について質問をしているのが印象的でした。