小5体育「陸上運動(走り幅跳び)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「陸上運動(走り幅跳び)」の単元を扱います。

執筆/神奈川県伊勢原市立小学校教諭・花田佑輔

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県立総合教育センター体育指導センター指導研究課長 ・斎藤祐介

目次

単元名

みんなと伸ばそう成長ポイント 遠くへジャンプ! 走り幅跳び

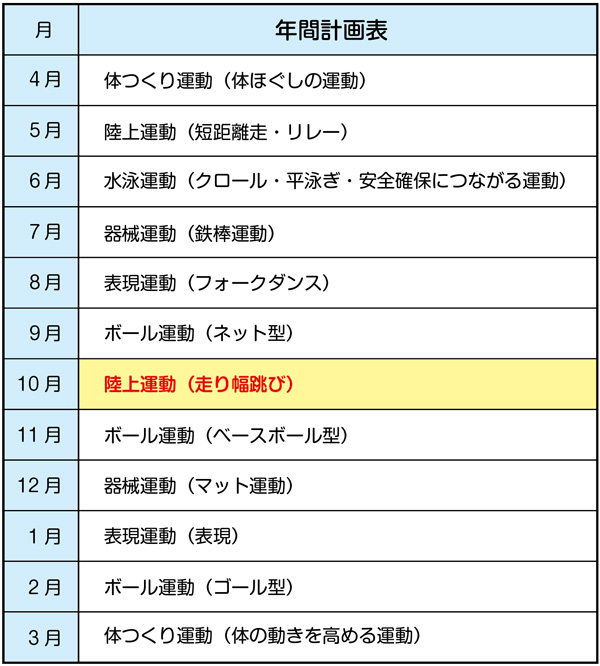

年間指導計画

単元目標

●知識及び技能

走り幅跳びの行い方を理解するとともに、リズミカルな助走から踏み切って遠くへ跳ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決の仕方、競争や記録への挑戦の仕方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

走り幅跳びに積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

走り幅跳びは、リズミカルな助走から力強く踏み切って遠くへ跳んで、記録に挑戦したり、相手と競争したりする楽しさや喜びを味わうことができる運動です。

このとき、試技の回数や踏切りゾーンの設置などのルールを決めたり、チーム対抗にしたりするなど、工夫して競争を楽しむこともできます。

授業では、中学年の「幅跳び」で学習した「強く踏み切り、遠くへ跳ぶ」動きや、「膝を柔らかく曲げて、両足で着地する」動きを生かし、リズミカルな助走から力強く踏み切り、かがみ跳びで遠くまで跳ぶことができるようにします。

子供は、助走のスピードや力強い踏切りを生かして、より遠くに跳ぶことができるようになると、楽しんで運動に取り組みます。それにより、自己の記録を更新したり競争で勝敗を競い合ったりすると、運動の喜びを味わうことができます。

一方で、助走からうまく踏み切ることができなかったり、踏み切ってからの空間での動きや着地が思うようにできずに体が遠くへ跳ぶ感覚や記録が伸びる喜びが得られなかったりすると、運動することに意欲をもてないことがあります。

そこで、本指導アイデアでは、単元前半は、走り幅跳びの行い方のポイントである「着地」「空間動作」「助走・踏切り」において、自己の能力に応じた課題となる「成長ポイント」を設定し、仲間と助け合ってできるようになることを楽しむ活動を、単元後半は、できるようになった「成長ポイント」を発揮した跳び方で、チーム対抗でルールを選んで競争と記録への挑戦を楽しむ活動をする展開としました。

陸上運動であっても、個人の活動ばかりでは楽しく取り組むことはできません。1人1台端末を活用して自己や仲間の動きの変化や伸びを見付け、考えたことを他者に伝えたり、子供が仲間と一緒に楽しむことができる練習の場や競争のルールを選んだりすることができる工夫をしましょう。

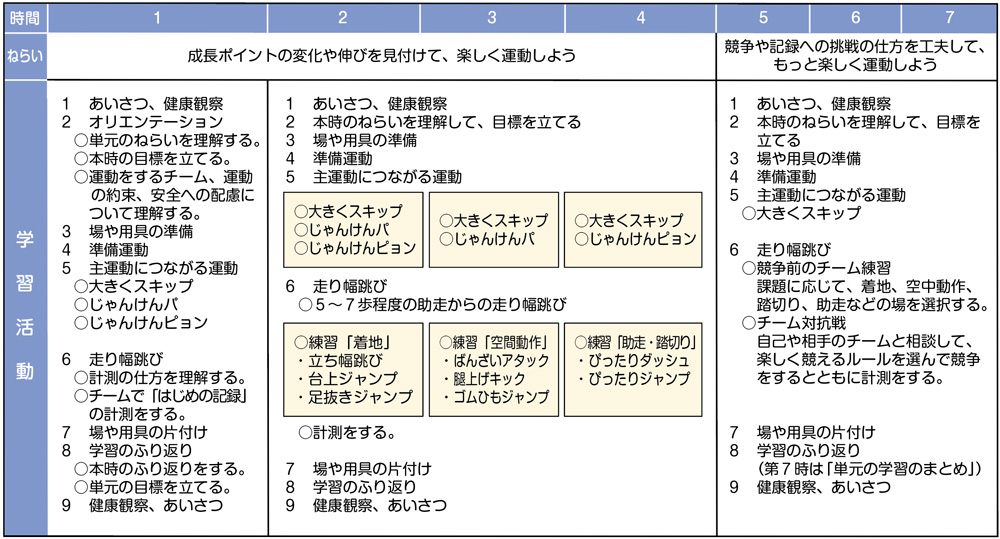

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①走り幅跳びの行い方について、言ったり書いたりしている。

②リズミカルな助走から力強く踏み切って遠くへ跳ぶことができる。

●思考・判断・表現

①自己やチームの能力に適した課題を見付け、課題に応じた練習の場や段階を選んでいる。

②自己の能力に適した競争のルールや記録への挑戦の仕方を選んでいる。

③自己や仲間の動きの変化や伸びを見付けたり、考えたりしたことを他者に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①走り幅跳びに積極的に取り組もうとしている。

②約束を守り、仲間と助け合おうとしている。

③勝敗を受け入れようとしている。

④場や用具の安全に気を配っている。

楽しく運動しよう

成長ポイントの変化や伸びを見付けて、楽しく運動しよう

第1時では、主運動につながる運動を行い、跳んだり跳ねたりする楽しさを味わうことができるようにします。また、走り幅跳びの行い方を理解するとともに、チームで協力して、「はじめの記録」を計測できるようにします。

【主運動につながる運動】

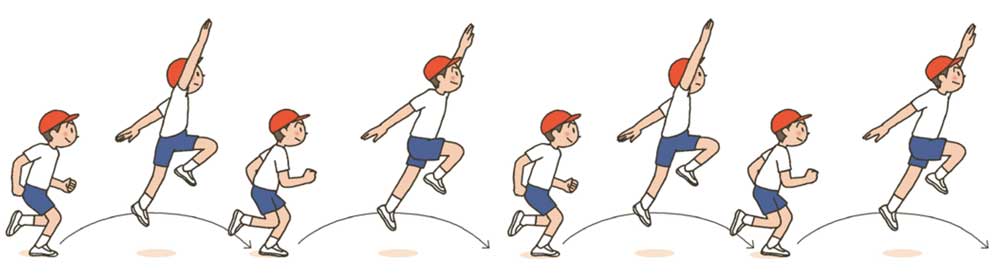

〇大きくスキップ(10m)

ふだんのスキップよりも、上方に高く跳ねるスキップをすることで、力強い踏切りと大きな腕の振り上げができるようにします。慣れない子供には、普通のスキップから段々大きくしていくとよいです。

イラスト/佐藤雅枝