小6 国語科「メディアと人間社会」「大切な人と深くつながるために」「【資料】プログラミングで未来を創る」板書例&全時間の指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「メディアと人間社会」「大切な人と深くつながるために」「【資料】プログラミングで未来を創る」(光村図書)の活動例、板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/福岡教育大学附属福岡小学校・大村拓也

目次

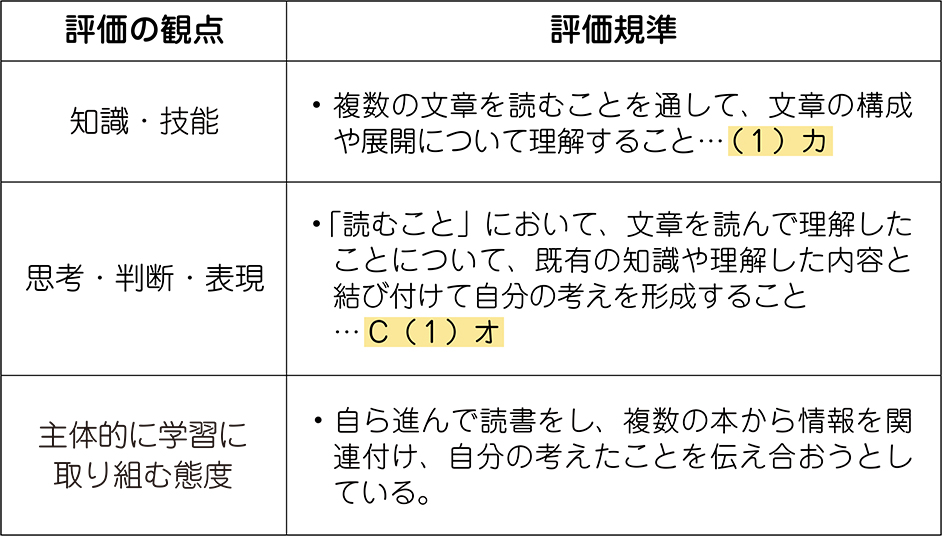

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、様々な説明的文章を読み、説明内容に関する経験と結び付けて自分の考えを形成することを目指していきます。

また、あるテーマについて説明した文章を複数関連付けて読むことを通して、説明内容をつかんだり自分の経験とつないだりして考えるために、文章の構成や展開について理解することを目指していきます。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本実践では、複数の説明的文章を関連付けながら読み、文章で読んだことと知識を結び付けて自分の感想をもつために、読書会を言語活動として設定します。

読書会には、様々な手法があります。例えば、数人で同じ文章を区切りながら読んでいくやり方、あるテーマについて異なる文章を読んでいる人同士で話し合うやり方などです。

本単元においては、共通の文章を読み、自分の考えを伝え合う読書会を行います。

そのためには、説明的文章を読み文章構成や展開を理解した上で感想をもつ必要があります。

本単元では、『メディアと人間社会』『大切な人と深くつながるために』『プログラミングで未来を創る』を関連付けて読みます。

そうすることで、それぞれの説明内容と説明方法をもとにして、子供たちは、「これから求めていきたいコミュニケーションの在り方」や「私とSNS」といった読書会のテーマを見いだすでしょう。

このように読書会を位置付けることで説明的文章を読む必然性のある学習になるとともに、構成や展開を捉えることができるでしょう。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 子供が自ら文章を選んで読む

主体的な学びを生み出す上で求めていきたいのは、自分の考えを形成するために、子供が本を「選んで読む姿」です。そのために複数の本を読む必然性を高める課題設定の工夫が大切だと考えました。

本単元では、単元の導入で『メディアと人間社会』『大切な人と深くつながるために』を読み、課題設定をします。

その際、複数の文章を読むことで内容について深く理解したり、読書会で話し合いたいテーマが生まれたりすることに気付く子供の姿を価値付けていきます。そうすることで、文章をさらに読むことで新しい考えが生まれるかもしれないという期待感を感じさせることができます。

その上で、資料『プログラミングで未来を創る』を読み、読書会で伝えたいテーマについて、文章を読んで考えたことをまとめていきます。

このとき、『プログラミングで未来を創る』の内容の中で事例として挙げられているAIが使われるIoTなどについて、子供たちの興味ごとに文章を用意したり、インターネットで記事を検索するよう積極的に促したりします。

すると、例えばロボットによる無人販売や無人受付、ドローン配達、AIスピーカー農業などについての文章を読みながら、その中で大切にしたいコミュニケーションの在り方を考えていくなど、自分の考えを形成するために文章を選んで読む姿が見られはじめます。

その際、インターネットで興味のあることに関する情報を検索して読むことについても許容しつつ、インターネットの情報における真偽の扱い方や複数の文章と関連付けることの大切さなどに触れるようにしましょう。

〈対話的な学び〉 多様な考えを受け入れ楽しむ読書会

本を読んで互いの考えに興味をもったり、感じ方の違いに気付いたりするために、読んで考えたことについて、グループを変えながら伝え合う対話的な学習を進めていくことが有効です。

本単元のようにメディアやコミュニケーションといったテーマで複数の本を読んでいくと、自分の考えが形成されるに終わらず、友達との考えの違いや感じ方の違いに気付くことができます。

学習で本を読むという行為は、多様な考えに出合う機会でありますので、友達と何度も考えを伝え合いながら、多様な考えが生まれることを楽しみましょう。

そのためには、「私は、こう思ったけれどどうして考えがちがうの?」「どこからそう考えたの?」といった考えや根拠の違いを聞き合う学習場面を大切にしていきましょう。

本単元においては、 読書会という言語活動そのものが多様な考えを受け入れ楽しむことにつながっていると考えます。また、読書会を通して自分では気付けなかった考えの根拠とつながることにより、説明的文章を読んで理解したことについて、自分の考えを形成する力を発揮することができると考えます。

〈深い学び〉 複数の文章を関連付ける、自分の経験と関連付ける

深い学びに向かうためには、「自分の追究したい目的に向かって文章を選んで読むこと」や「関連する文章と比べて読むことで、自分の考えを問い直したり、新たな気付きを得たりすること」、さらに「読んでいる文章と自分の経験を結び付けながら賛否・適否などを判断しながら読むこと」が大切だと考えています。

本単元では、教科書教材として三つの説明的文章を中心に扱いますが、学校図書館で関連書籍を探して読むことやインターネットで記事を検索して読むことなど、読書環境づくりを積極的に支援していきます。読書会に向けて、自分が決めたテーマに関連する文章に数多くあたることで、自分のテーマについての「専門家」になることを目指します。

そのために、1時間目で行う「教材文を読んで読書会のテーマを話し合う活動」の中で、「図書館につくった関連書籍コーナー」の紹介や「インターネットの関連記事」の提示をすることで、単元を通して自分の考えを深める目的に応じて読書をしていくことへの期待感を高めます。

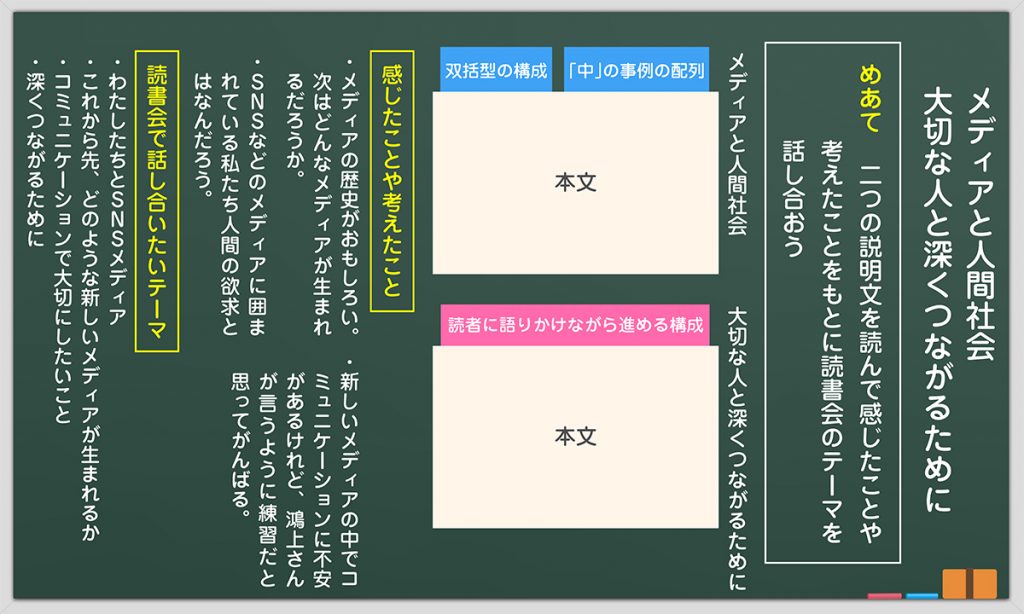

2時間目の「教材文を要約する活動」では、読書会に向けて自分の考えをつくるために、尾括型の構成や事例の配列に着目しながら、説明内容を150字程度にまとめます。そうすることで、その後、複数の文章と関連付けたり、感想を伝えたりする際に、要約した根拠の叙述を基にした学習を展開することができます。

3・4時間目の「文章を読んで考えたことをスライドに書きまとめる活動」では、文章を複数選んで読み、複数の文章をつないだり、文章と自分の経験をつないだりして、新しい自分の考えが生まれるように、自分の考えをスライドに蓄積する時間を十分にとります。

5時間目の「読書会」では、自分と友達の感想の違いや、根拠の違いに着目することで、自分の考えが付加・修正・強化されていきます。

このように、多くの文章を選んで読むことのできる読書環境や、読書会による感想や根拠の変容を自覚する場の設定によって、読んだ文章と自分の経験、友達の考えが関連付き、自らの考えを問い直す姿(深い学びに向かう姿)が見られると考えます。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)読んで考えたことをスライド1枚にまとめ、蓄積・記録・共有・発信に活用する

3・4時間目に行う、コミュニケーションやメディアについての自分の考えを書きまとめる活動では、1枚のスライドにまとめていきます。そうすることで、スライドを友達と共有して互いの考えの違いをコメントし合うことができます。

また、このスライドを基に目的に応じて、プレゼンテーション用のスライドや提案文型のスライドなどに再構成することもよいと思います。そうすることで、文章を読んで考えたことを目的に応じて発信していくことができます。

また、年単位などで、文章を読んで考えたことを1枚ずつのスライドに記録し、複数蓄積していくことで、詳細な読書記録になると同時に自分の考えに影響を与えた本として自分の考えの変容を見いだすことができるでしょう。

6. 単元の展開(6時間扱い)

単元名:「わたしとSNSメディア」を語る読書会をしよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

①『メディアと人間社会』『大切な人と深くつながるために』を読み、読書会で伝えたい課題を話し合う。

・第二次(2時、3時、4時、5時)

②『メディアと人間社会』を要約する。(2時)

③④『大切な人と深くつながるために』『プログラミングで未来を創る』や自分で選んだ文章を読み、読書会で伝えたい自分の考えをスライドに書きまとめる。(3~4時)〈 端末活用(1)〉

⑤「わたしとSNSメディア」など、テーマを決めてグループで読書会をする。(5時)

・第三次(6時)

⑥読書会を通して気付いた自分の考えの変容を書きまとめる。

板書例・スライド例・活動例と指導アイデア

イラスト/横井智美、小野寺裕美