小4算数「直方体と立方体」指導アイデア(7/9時)《垂直なのはどの面ですか?》

執筆/富山大学教育学部附属小学校教諭・羽柴直子

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、前・富山県南砺市立福光東部小学校校長・中川愼一

目次

単元の展開

(1)直方体と立方体

第1時 身の回りの箱の形に関心をもち、既習の平面図形を基に直方体や立方体、立体の意味を理解する。

▼

第2時 構成要素に着目して、直方体や立方体の特徴について考える。

▼

第3・4時 辺の長さや面のつながりなどに着目して、直方体と立方体の展開図をかく。

▼

(2)面や辺の垂直・平行

第5時 直方体の面と面の垂直・平行の関係を理解する。

▼

第6時 直方体の面と辺の垂直・平行の関係や、辺と辺の垂直・平行の関係について考える。

▼

第7時(本時)直方体の展開図による構成要素の位置関係についての考察を深める。

▼

第8時 直方体、立方体の見取図をかく。

▼

(3)位置の表し方

第9時 平面上や空間にある点の位置の表し方について理解する。

1人1台端末活用ポイント

第1時では、仲間分けに使用する身の回りの箱の写真を端末にアップします。写真を移動させることで仲間分けをしたり、そのように仲間分けをした理由をタッチペンで書き込んだりすることで、構成要素に着目しやすくなります。

第3・4時では、直方体や立方体を切り開き、平面になっていく様子が分かるデジタルコンテンツを各端末で活用。繰り返し確認することができ、一人一人に合ったペースで確実に理解できます。また、切り開く辺によって異なる展開図になることも視覚的によく分かります。

第6時では、直方体と立方体の見取り図を端末にアップします。面と面の位置関係を、垂直や平行に分けて色を塗ることで、面の位置関係に着目し、垂直と平行の関係を視覚的に捉えることができます。面と辺、辺と辺の位置関係を調べる際にも、同様に活用できます。

本時のねらい(立体の模型を用いて、直方体と立方体の面と面、辺と面、辺と辺の位置関係について学習した後)

見いだした直方体の特徴や構成要素の位置関係などを根拠にして、展開図のなかのある面と垂直な位置関係にある面について筋道立てて考える。

評価規準

見いだした直方体の性質や構成要素の位置関係などを根拠にして、展開図のそれぞれの面のつながりや位置関係について考え、表現している。(思考・判断・表現)

本時の展開

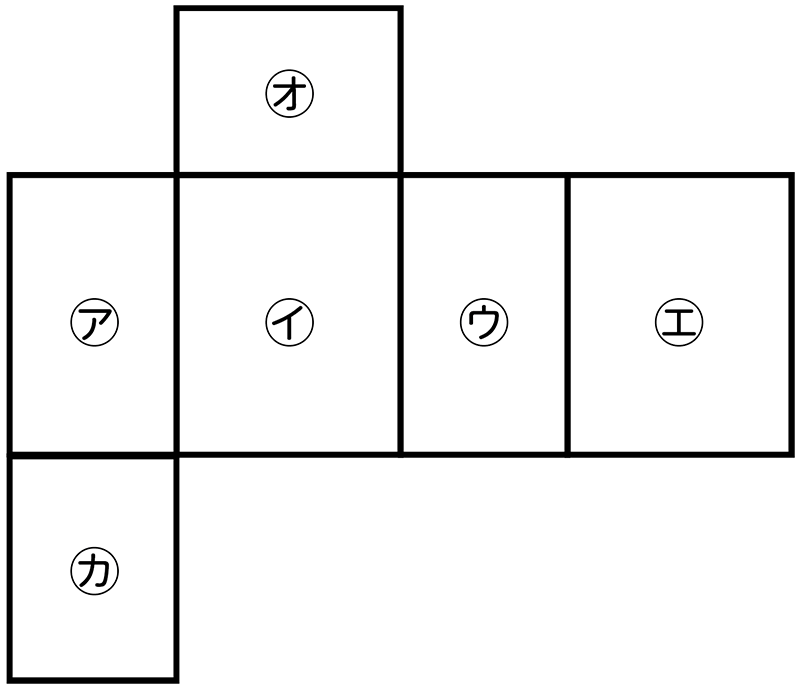

「面㋓」と垂直なのは、どの面ですか。

この展開図を組み立てると、どんな形ができると思いますか。

直方体ができます。どの面の形も長方形だからです。

面が6つあるし、組み立てたときに重なってしまう面がなさそうだから、直方体がつくれます。

これまで、直方体の立体の模型や図を見ながら、面や辺の垂直・平行の関係を見付けてきましたね。今日は、この展開図を見ながら、垂直や平行の関係を考えていきましょう。

展開図から垂直や平行を考えるのは難しそうだな。

でも、直方体の特徴は、立体でも展開図でも同じはずだから、今までに勉強してきた直方体の特徴を基に考えたらいいと思うよ。

展開図のなかから、垂直の関係になる面の見付け方を考えよう。

見通し

展開図を頭のなかで組み立て、直方体の特徴に当てはめて考えよう。(方法の見通し)

垂直な面は4つあるはずよ。(結果の見通し)