小1算数「たしざん」指導アイデア(1/10時)《和が10より大きい数になるたし算》

執筆/東京都公立小学校指導教諭・大村英視

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊

目次

本時のねらいと評価規準(本時1/10時)

ねらい

1位数同士のくり上がりのあるたし算の計算のしかたを考える。

評価規準

和が10より大きい数になるたし算について、計算のしかたを考え、操作や図などによって説明している。

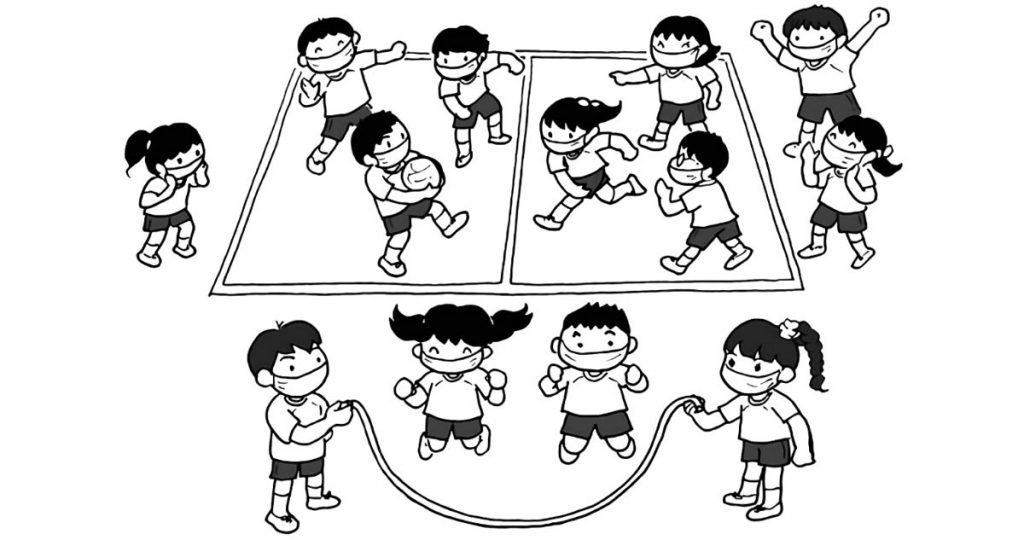

もんだい ドッジボールを している こどもが 9にん います。なわとびを している こどもが 4にん います。こどもは みんなで なんにんですか。

(問題場面のイラストを提示し、休み時間に遊んでいる様子を想起させながら、子供とともに問題をつくっていく)

校庭で子供たちが遊んでいますね。どんな遊びをしていますか。

9人の子がドッジボールをしています。

4人はなわとびをしています。

では、問題です。ドッジボールをしている子供となわとびをしている子供を合わせると、みんなで何人になるでしょう。

分かった!

えー、難しそう。

では、まずどんな式になりますか。

9+4です。

ドッジボールをしている子となわとびをしている子を合わせるから9+4です。

では、みんなで何人いますか。

答えが10より大きくなりそうです。難しいな。

学習のねらい

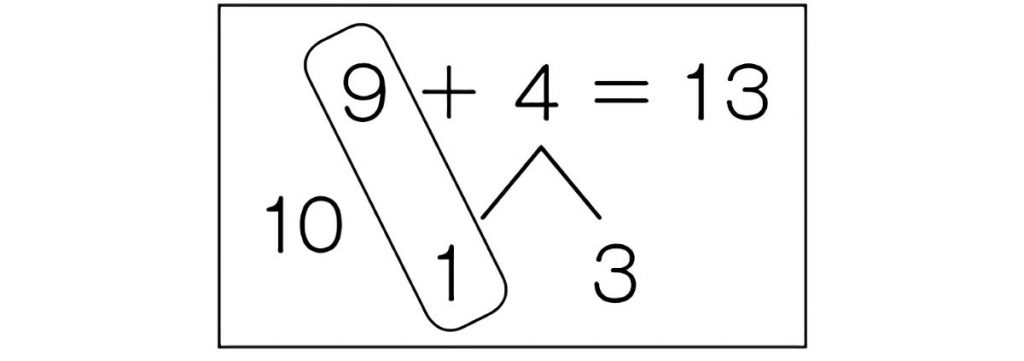

9+4の けいさんの しかたを かんがえよう。

見通し

9+4の計算のしかたは何を使えば説明できそうですか。

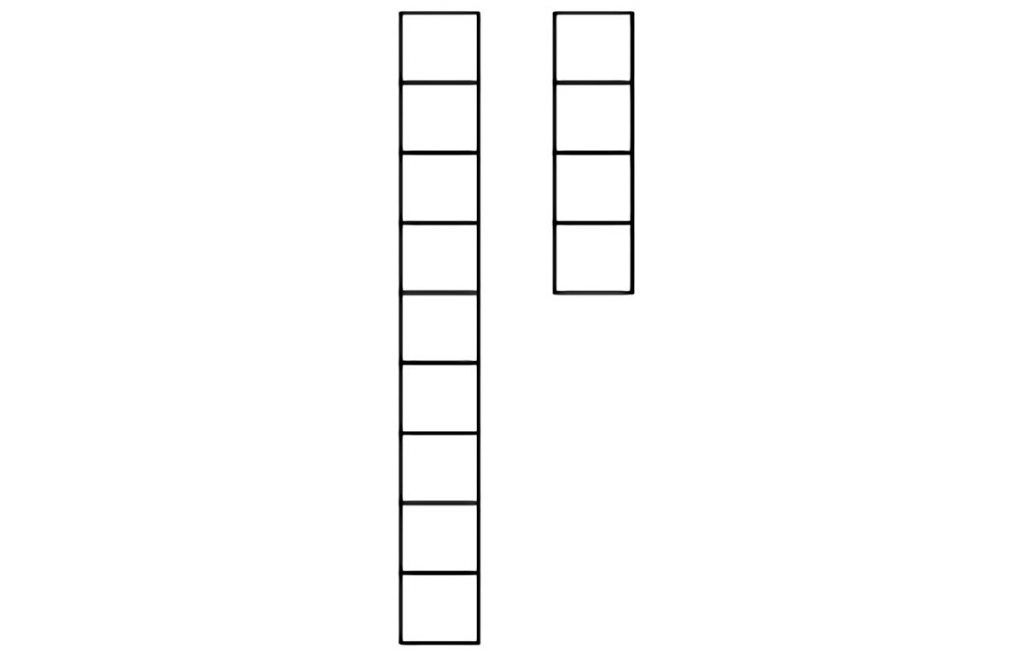

ブロックを使って説明します。

ノートに図を描けば、説明できそうです。

式でも説明できます。

自力解決の様子

A 素朴に解いている子

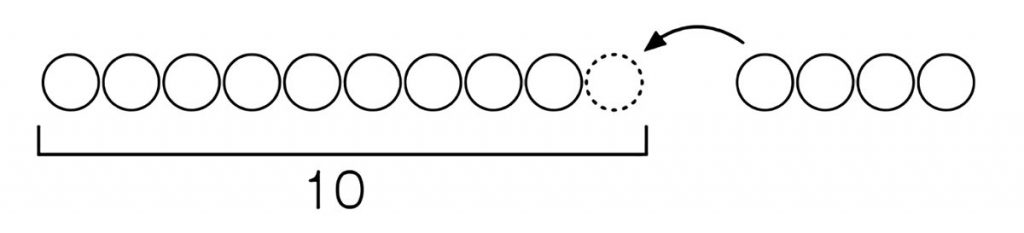

9、10、11、12、13と、数えたしで答えを求める。

B ねらい通りに解いている子

ブロックや図で、10のまとまりをつくって答えを求め、表現する。

C ねらい通りに解いている子

10のまとまりをつくるために4を1と3に分け、答えを求め、図を用いて表現する。

学び合いの計画

イラスト/松島りつこ、横井智美

『教育技術 小一小二』2021年10/11月号より