小2算数「三角形と四角形」指導アイデア(3/10時)《図形の弁別と三角形・四角形の理解》

執筆/東京都文京区立金富小学校主任教諭・鵜飼万里代

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都目黒区立八雲小学校校長・長谷豊

目次

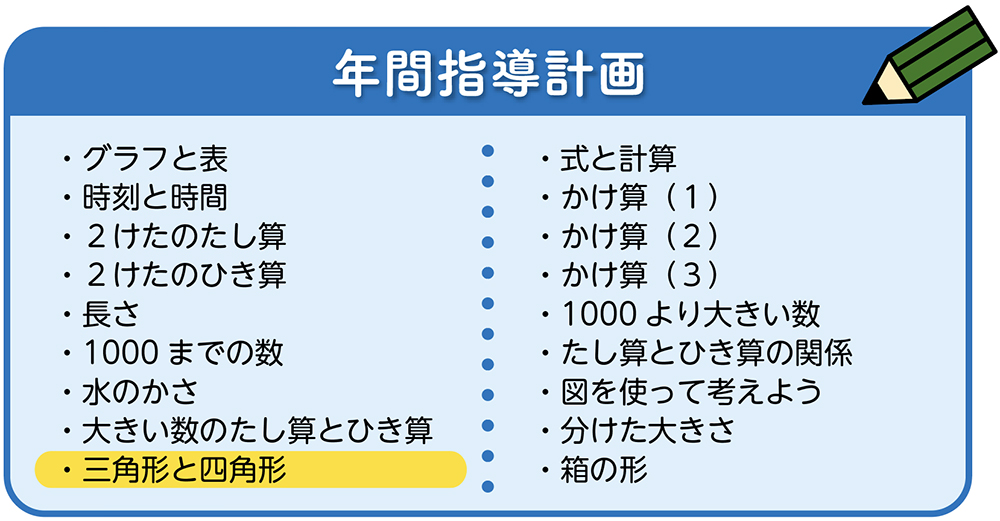

単元の展開

第1時 三角形や四角形のパズルを使って、例示されている図形をつくる。

▼

第2時 辺や頂点の数に着目して図形を分類する活動を通して、三角形、四角形の意味や性質を理解する。

▼

第3時(本時)図形を弁別する活動などを通して、三角形、四角形についての理解を確実にする。

▼

第4時 直角の意味を知り、身の回りから直角を見付けることができる。

▼

第5時 長方形を構成要素に着目して見ることを通して、長方形の意味や性質を理解する。

▼

第6時 正方形を構成要素に着目して見ることを通して、正方形の意味や性質を理解する。

▼

第7時 長方形、正方形を対角線で分割してできた三角形を、構成要素に着目して見ることを通して、直角三角形の意味や性質を理解する。

▼

第8時 方眼を利用した長方形、正方形、直角三角形のかき方を、方眼の仕組みや図形の性質に着目して考え、作図することができる。

▼

第9時 身の回りから長方形や正方形を探したり、敷き詰め模様を作ったりする活動を通して、問題を解こうとする。

▼

第10時 学習内容の定着を確認するとともに、数学的な見方・考え方をふり返り、価値付ける。

本時のねらい

図形を弁別する活動などを通して、三角形、四角形についての理解を確実にする。

評価規準

図形の構成要素に着目し、弁別の根拠を説明したり、作図したりしている。

本時の展開

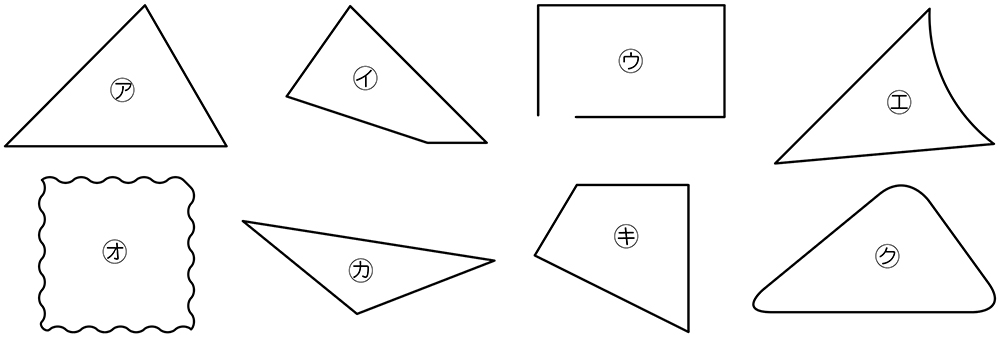

前回は、三角形と四角形について学習しました。今日はこれから見せる形が、三角形・四角形と言えるかどうか考えましょう。では、一つずつ形を見せます(㋐から順に提示する)。

㋐は、三角形だ。

㋑は、四角形かな。

㋑は、三角形にも見えます。

㋒は、四角形っぽいけど……。

㋓は、三角形に似ているけど、ちょっと違うんじゃないかな。

㋔も四角形に似ているけど、違うかなあ。

㋕は、三角形です。

㋖は、四角形です。

でも、とがっているところが、三角形みたい。

㋗は、三角形かなあ。

はっきり分かった形と、ちょっと迷った形がありました。

三角形、四角形であるかをはっきりさせたいな。

三角形と四角形の特徴を思い出せばいいんじゃないかな。

なるほど。前に学習したことを使えば、考えることができそうですね。それではノートに、どの形が三角形、四角形と言えるか考え、その理由を書きましょう。

形の特徴に目を付けて、三角形、四角形かどうか考えよう。

自力解決の様子

A つまずいている子

図形の構成要素でなく、見た目の様子などで判断して弁別している。

B 素朴に解いている子

正しく弁別しているが、弁別の理由が不十分。

C ねらい通り解いている子

弁別の理由を正しく説明し、弁別している。

学び合いの計画

イラスト/横井智美