小3算数「あまりのあるわり算」指導アイデア(6/7時)《適切なあまりの処理のしかた》

執筆/富山県公立小学校教諭・前田正秀

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、前・富山県公立小学校校長・中川愼一

目次

本時のねらい(本時6/7時 単元の終末の活用の学習)

場面に即したあまりの処理のしかたについて考える。

評価規準

場面に着目し、適切なあまりの処理のしかたについて考えている。(思考・判断・表現)

問題

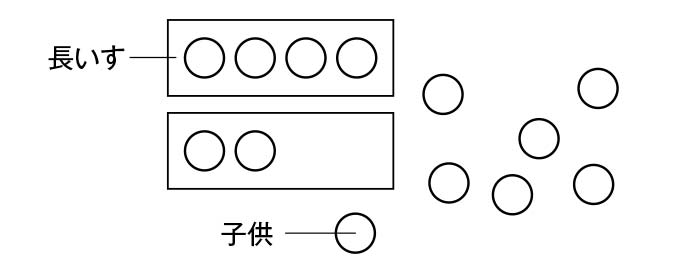

子供が 13人います。1つの長いすに4人ずつすわっていきます。長いすはいくついりますか。

子供が13人います(と言いながら、黒板におはじきを 13 個貼る)。

1つの長いすに4人ずつ座ります(と言いながら、おはじきを4個、線で囲む)。

長椅子はいくつ要りますか。

この問題をどのように考えたらよいですか。

式は「13 ÷4=3あまり1」になります。

でも、答えは3つでよいのかな。1人余ってしまうよ。

余った1人は、どうすればよいか考えましょう。

学習のねらい

あまりをどうすればよいのかを考えて、長いすの数をもとめよう。

見通し

・わり算を使う。 〔方法の見通し〕

・余りの1人をどうすればよいか考える必要がある。〔結果の見通し〕

自力解決の様子

A つまずいている子

13 ÷4=3あまり1

答え 3つ

(わり算を使うことに気付いているが、商をそのまま答えとしている)

B 素朴に解いている子

答え 4つ

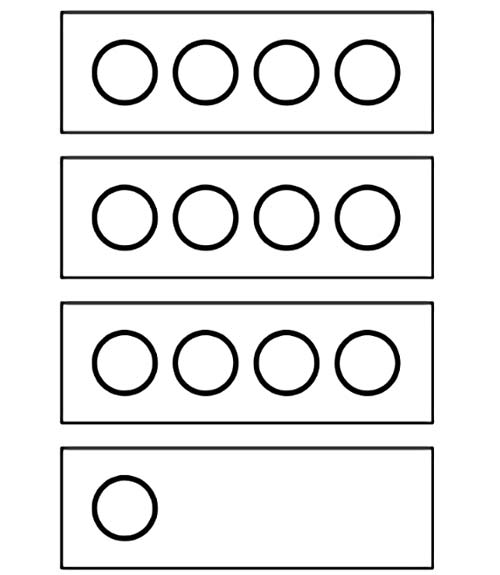

(図を基に、長いすが3脚では足りないことに気付いている)

C ねらい通り解いている子

13 ÷4=3あまり1

3+1=4

わり算をすると1人余るけど、その人が座るためには、長椅子がもう1つ必要だから(式に表して説明できている)。

学び合いの計画

子供たちにとっては、正しい理由の説明よりは、間違っている理由の説明のほうがしやすいものです。学び合いでは、「長いすの数が3つ」ではだめな理由を考えていくようにするとよいでしょう。

イラスト/横井智美

『教育技術 小三小四』2021年8/9月号より