小3体育「水泳運動(浮いて進む運動、もぐる・浮く運動)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「水泳運動(浮いて進む運動、もぐる・浮く運動)」の単元を扱います。

執筆/高知大学教育学部附属小学校教諭・田中賢史

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

高知県高知市立公立小学校教頭 ・田所潤子

単元名

楽しい! できそう! いっしょにおよごう!

目次

単元目標

●知識及び技能

水泳運動の行い方を知るとともに、け伸びや初歩的な泳ぎをすることや、息を止めたり吐いたりしながら、いろいろなもぐり方や浮き方をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、水の中での動きを身に付けるための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

水泳運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

中学年の水泳運動は、「浮いて進む運動」及び「もぐる・浮く運動」で構成され、水に浮いて進んだり呼吸したり、さまざまな方法で水にもぐったり浮いたりする楽しさや喜びに触れることができるように授業を組み立てます。

低学年の水遊びの学習をふまえ、三年生の学習では、け伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くことなどの基本的な動きや技能を身に付けるようにし、四年生の学習、さらには高学年の水泳運動の学習につなげていくことが大切です。

学校や地域によっては、指導者の人数、プールの大きさ、深さが違ったり、2単位時間続けて授業を行ったりと、実態はさまざまです。安全に配慮しつつ、それぞれの実態に応じて授業づくりを工夫していく必要があります。

水泳運動系は生命にかかわることから、水泳場の確保が困難で水泳運動系を扱えない場合でも、水遊びや水泳運動などの心得については必ず指導します。

また、日頃の安全教育や夏休み前の講話など、年間計画や指導計画を工夫することなども大切です。

<感染症対策>

*水泳運動の授業を行う際には、地域の感染状況に応じて、以下のような感染リスクへの対策を講じることが考えられます。

・活動中(着替えを含む)は、不必要な大声は出さないようにする。

・集合・整列時は、子供どうしの適切な間隔を確保する。

・一斉に大人数が入らないようにする。

・近接する活動を行う場合は、特定のペアで短時間で行う。

・用具やタオル・ゴーグルなどの私物の共有を避ける。

・更衣室が密集となる場合は、少人数で使用するなど工夫する。

・見学者へ感染対策及び熱中症対策を講じる。

・屋内プールにおいては、換気設備を適切に運転する。

*人員点呼は事故防止のうえでとても重要ですが、バディシステムを活用する際は、感染リスクに十分注意して運用する必要があります(密集しない・挙手のみとする・名簿での点呼の活用など)。

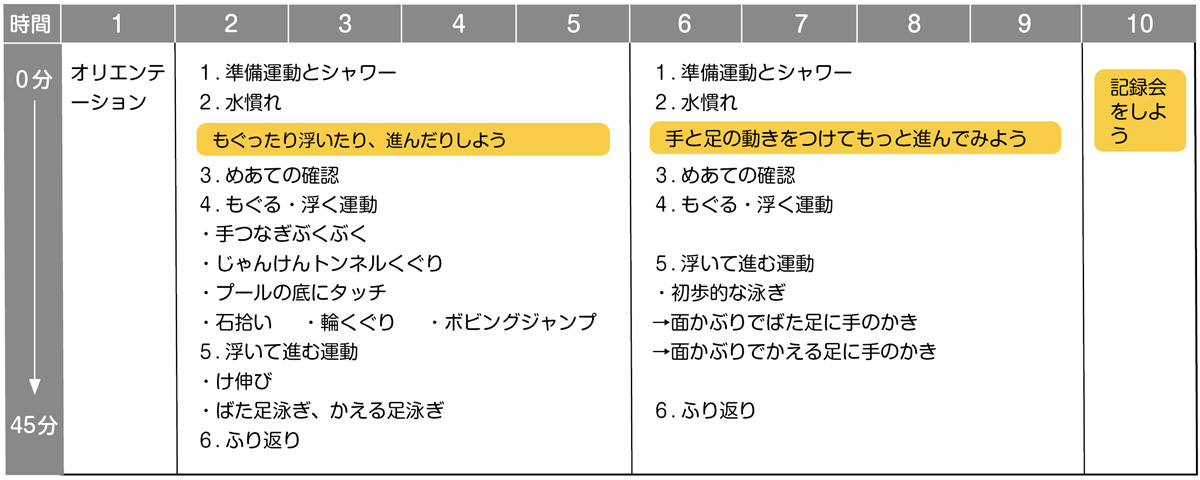

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

もぐったり、浮いたり、進んだりしよう

☆楽しい! できそう! いっしょにもっと!といった気持ちを大切に

指導のポイント

単元の前半では、もぐる・浮く運動、浮いて進む運動に取り組みます。学校によっては、初めて大きく深いプールでの学習となる場合もあります。二年生までの水遊びの内容を発展させ、深いプールでも、安全で子供たちが怖がらずに楽しく学習が行えるようにしましょう。どうしても怖がってしまう子供には、水位の浅いところで活動を行ったり、手を繋いで一緒に行ったりするなどの配慮が必要です。

三年生の最初は低学年の学習をふまえ、水遊びの要素を取り入れて学習を進めていきます。その後、水に顔をつけることや息を止めること、バブリングやボビングなどのもぐる・浮く運動を行い、いろいろな浮き方を通して、全身の力を抜いて浮くことができるようにしていきます。

特に浮いて進む運動のけ伸びは、すべての泳ぎの基本となるので、体を一直線に伸ばして行うことができるようにていねいに指導していきます。

安全のポイント

○健康管理

水泳は、子供の健康状態によっては事故につながりやすいことに留意しなければならず、水泳に適する健康状態であるかどうかを必ず事前に確認しておくことが重要です。また、日々の健康状態についても、保護者による問診票や健康カードなどを活用し、確実な把握を行うことが大切です。

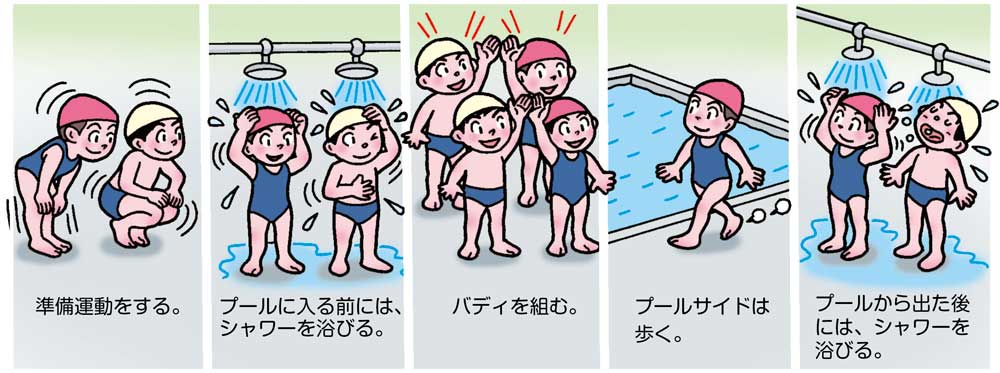

○安全指導

オリエンテーションやプール入水前に事故防止の観点から、水泳運動の心得について、子供が理解できるように指導しておきましょう。二人一組をつくり、お互いに相手の安全を確かめるバディシステムは、事故防止のみならず、学習効果を高めるための手段としても効果的です。

★水泳の運動を安全に行うために

笛の合図

♪ピー「はじめ」→ はじめの合図

♪♪ピッピー「み・るー(注目)」→ 先生の方を見て話を聞く。

♪♪♪ピッピッピー「あ・が・るー」 → 活動をやめる。プールから上がる。

もぐる運動

もぐる運動では、教師は水中でしっかりと息を吐くことができているかを「息を吐くと体が沈むね」「息を吐きながら宝を取ろうね」などと、声をかけながら確認していくようにします。その際、「ブクブク」「ブハ!」などの口伴奏を入れていくとともに、口伴奏の行い方を学年や学校として統一しておくとよいでしょう。

輪くぐりの際には、輪の向きや深さなどを選ぶことで難易度を変えるなど、一人ひとりの子供の実態に合わせた活動ができるようにしましょう。また、人数や回数を増やすなどの工夫を入れることで子供が達成感を味わえるようにしましょう。

①もぐる(息を吐く)運動

小3体育「水泳運動(浮いて進む運動、もぐる・浮く運動)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/高橋正輝