小1生活「あきを さがそう」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「あきを さがぞう」の単元を扱います。

執筆/静岡県公立小学校教諭・ 大橋静香

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

元静岡県公立小学校校長・石田美紀子

静岡県公立小学校校長・伊藤あゆり

目次

年間指導計画

| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |

| 5月 | がっこう だいすき |

| 6月 | きれいに さいてね |

| 7月 | なつが やってきた |

| 8月 | いきものと なかよし |

| 9月 | あきを さがぞう |

| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |

| 11月 | あきまつりを しよう |

| 12月 | じぶんで できるよ |

| 1月 | ふゆを たのしもう |

| 2月 | あたらしい 1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |

| 3月 | もうすぐ 2年生 |

単元目標

秋の自然と関わる活動を通して、遊びや遊びに使う物を工夫してつくったり、身近な自然の違いや特徴を見つけたりすることができ、自然の様子や四季の変化に気付いたり、遊びの面白さや自然の不思議さに気付いたりするとともに、身近な自然を取り入れ、生活を楽しくしようとすることができるようにする。

学習の流れ(全10時間)

【単元に入る前のポイント】

(夏の校庭の写真を提示しながら)夏と変わったのは、どんなところかな。

アサガオが枯れちゃった

セミがいなくなった

夏と違うところがいろいろありそうだね

活動場所の下見を行い、自然を感じられる場所や時間帯、動植物の有無、危険な場所などを確認しておきましょう。季節が変わると、自然の様子や危険箇所も変わる場合があります。地域によりますが、11月ごろまではハチに刺される危険性もあります。公園や森林の樹木にハチの巣がないか、確認しておくことも大切です。

初秋の様子に興味をもつように、日常会話や朝・帰りの会などで最近見られる草花や樹木、虫について話題にしていきます。1年生は、登下校中や放課後に見つけたものを担任にプレゼントしてくれることがよくあります。そのようなときは、教師が身に付けたり、教室に飾ったりして、他の子へ紹介する機会にします。学校図書館司書に協力してもらい、図鑑や絵本などを子供が手に取れるところに置いておくといいでしょう。

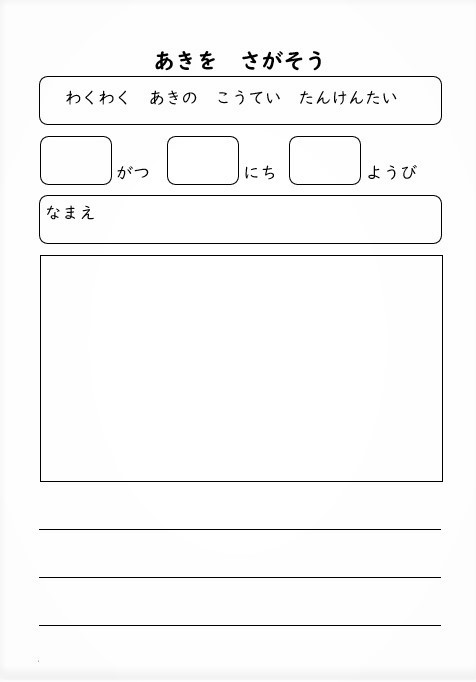

【小単元1】わくわく あきの こうてい たんけんたい[1時~2時]

①校ていで あきを みつけよう[1時]

「秋を見つけよう」「夏と比べよう」を合言葉に、校庭の草花や樹木、虫などの動植物を観察します。「夏と比べて、変わったところはないかな」と問いかけ、色や形、においなど、いろいろな感覚を通して、気付いたことに共感し価値付けていきましょう。

トンボがいたよ

どこにいたの?

夏にバッタがいたところだよ

捕まえたいな

見つけた木の実や葉で遊び出した子供を目にしたら、「楽しそうだね」「みんなで遊びたいね」などと声をかけ、活動を全体へ広げるきっかけにしましょう。

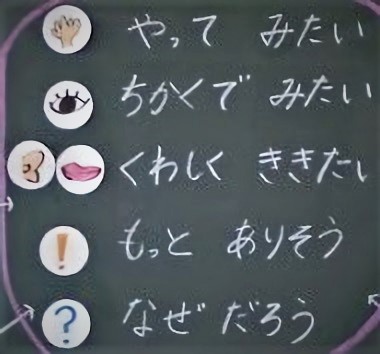

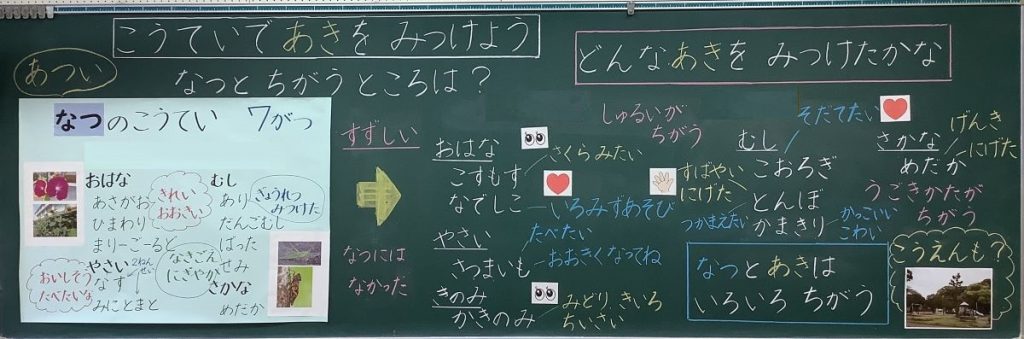

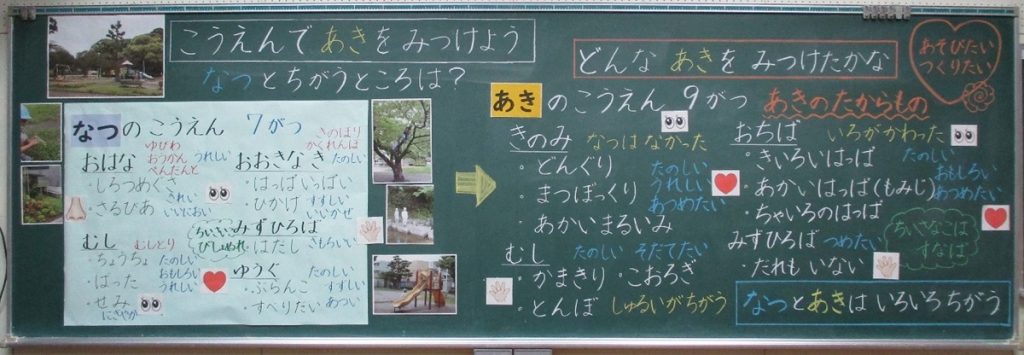

②どんな あきを みつけたかな[2時]

夏と比べて、変わっていたところを話し合い、ワークシートに書きます。子供が話しやすいように、「草花」「木」「虫」「そのほか」などの視点を示しましょう。板書にまとめるときも、視点ごとで整理するとわかりやすくなります。また、春や夏の学習に活用した「目・耳・手・鼻・口などのイラスト」を使い、いろいろな感覚を意識させましょう。

見つけた秋を教え合うときは、見つけたものだけでなく、そのときの様子や気持ちも紹介するようにしていくと、気付きがはっきりしたものになっていきます。

夏に行った公園のことが話題にでると、小単元2「わくわく あきの こうえん たんけんたい」にスムーズにつながります。

評価規準

知識・技能:色や形、においなどを生かしながら、秋の校庭の自然の様子と、夏の校庭の自然の様子との違いに気付いている。

思考・判断・表現:幼児期や日常の経験を思い起こして、秋の自然の特徴を見つけている。

【小単元2】わくわく あきの こうえん たんけんたい[3時~6時]

①どんな あきが みつかるかな[3時~5時]

子供が夏の活動を思い出すように、夏の公園の様子を写真で提示します。子供は、秋の公園がどのようになっているのか予想し、したいことを考えます。出かける前には、公園や往復の道中のルールやマナーも確認しておきましょう。

ドングリを見つけたよ

わぁ、よく見つけたね。いろいろあるのね

これは、大きいから「お父さんドングリ」だ

自分の拾ったドングリと友達のドングリを比べたり、仲間分けしたりすると、種類の違うドングリが落ちていることや形や大きさが違うことに気付くきっかけになります。図鑑などで調べたり、新しい遊びを考えたりした子供を認めていくと、次の活動を自分たちで考えるようになります。

●「たからばこ」を用意しよう!

次の「あきの おもちゃを つくろう」の単元に向け、集めた自然物を保管しておきましょう。箱や空き缶などでもかまいませんが、おすすめは100円ショップなどにおいてある小物収納ボックスです。仕切りもついているタイプなら、集めた種類ごとに分けて保管することができます。保護者会や学年便りなどで、保護者にお願いしておくといいでしょう。

②どんな あきの たからものが みつかったかな[6時]

楽しかったことや気付いたことについて話し合います。公園に行く前に話し合った内容を黒板に残しておくことができたら、そこに加えていくといいでしょう。黒板に残せない場合は、背面黒板や側面掲示スペースを使って残しておきます。公園での写真も提示しましょう。楽しかった思い出や見つけたものがよみがえってきます。また、季節による違いもはっきりするでしょう。

話し合ったことをもとに、ワークシートにまとめます。

評価規準

知識・技能:身近な自然の様子が、夏から秋になって変化していることに気付いている。

思考・判断・表現:四季の変化や季節の特徴を確かめながら、身近な自然を楽しんでいる。

【小単元3】はっぱや みで あそぼう[7時~9時]

参考資料/

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 生活』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター/東洋館出版社)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 授業展開編』(東京書籍)

イラスト/高橋正輝