小6体育「体つくり運動~体の動きを高める運動」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校主幹教諭・栗栖克徳

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、福岡県公立小学校校長・大人形孝浩、福岡県公立小学校教頭・森田元一郎

目次

授業づくりのポイント

高学年の体つくり運動では、中学年までに身に付けた基本的な動きを基に、体の様々な動きを高め、直接的に体力の向上を図ることをねらいとしています本単元では、体の柔らかさと巧みな動きを高めるための運動を行います。

子供が運動の楽しさや喜びを十分に味わい、運動の必要性や行い方を理解し、日常的に運動に取り組むことができるようにしましょう。

また、仲間と動きを見合ったり話し合ったりする活動を通して、自己の課題を明確にし、その解決に向けて運動の行い方を工夫していくことが大切です。

授業を行う際は、新型コロナウイルス感染防止対策として、子供に手洗いを徹底するように指導しましょう。活動中は地域の感染状況に応じて、適切な身体的距離を確保するようにしましょう。

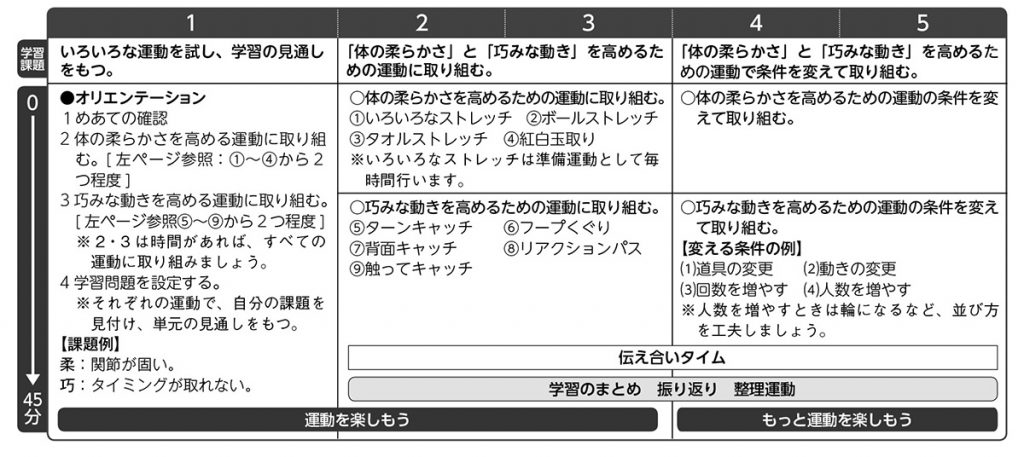

単元計画(例)

※単元1時目はこれまでの運動の振り返りを行う。2・3時目は「体の動きを高める運動」に取り組み、4・5時目で「体の動きを高める運動」の条件を変える計画としています。

楽しむ① 体の動き(柔らかさ・巧みさ)を高める運動を楽しもう

単元前半(1~3時間目)は、これまでの体つくり運動で培った体の動かし方を踏まえ、体の柔らかさや巧みな動きを高めるための運動の行い方を理解し、取り組む時間として設定します。

1時間目はオリエンテーションとして、本単元で取り組む運動を確認して自己の課題を見付け、学習の見通しをもつ時間としています。その際、体力テストの結果などを参考にしてもよいでしょう。

2、3時間目では互いの動きを見合う時間を設定します。動きに合わせて教師や子供が言葉がけをするなど、動きを高めるポイントを理解しながら、課題の解決につなげていきましょう。安全に配慮しながら、運動が苦手な子供も無理のないよう、段階的に取り組むことが、運動の楽しさや喜びを味わうことにつながります。

また、1単位時間ごとに、できるようになったことや気付いたこと、仲間からのアドバイスなどを学習カードに記入することで、子供が自分の体力の向上を実感できるようになります。1人1人の子供が自分の体と向き合い、楽しみながら運動に取り組めるように配慮しましょう。

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年6/7月号より