小2道徳「おれたものさし」指導アイデア

執筆/千葉県公立小学校教諭・関根咲妃

監修/千葉県公立中学校校長・大舘昭彦、文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

授業を展開するにあたり

使用教材:「おれたものさし」(東京書籍)

これから世界に羽ばたいていく子供たちが、目まぐるしく変化する社会に対応していくためには、義務教育下の発達の段階のなかでしっかりとした自分の考えをもち、それを基にしながら、他者の意見も取り入れ、さまざまな課題を乗り越えていかなければいけないと考え、日々の教育活動に取り組んでいます。

道徳科の授業は他教科と違い、成績のよしあしや得手不得手に関係なく、自分の意見を自由に発言したり、他者の意見を聞いたりできる時間です。そのため、少しでも子供たちが自分なりの道徳的価値について知り、考え議論し、深めることができるような授業づくりに取り組んできました。

二年生の子供たちは、正しい行動をしたときはたくさんほめ、いけない行動をしたときは注意することが必要です。それは、言われたことをしっかり守ろうとする特性がある発達の段階だからです。

しかし、子供は、いけない行動をしている友達に対して注意しようと思っても、本人を目の前にすると心に葛藤が生じてしまい、必ずしも全員が注意できるわけではないという実態があります。

そこで、今回の授業では、「注意する」=「勇気を出して注意すること」だけが正しいことではなく、いけないことは注意しなければいけないと思う(判断する力)気持ちを育みたいと思い、授業づくりに取り組みました。

本稿では、『新しいどうとく2』(東京書籍)の「おれたものさし」の授業実践について紹介します。

①今日の課題について知る

これまでの経験を想起することで価値へ方向付けをする。

②教材を読み、話し合う

- のぼるがひろしのせいにしているときに「ぼく」はどんなことを思ったのでしょう。

- なぜ、「ぼく」は胸がどきっとしたのでしょう。

- みんなが「ぼく」だったらどうしますか。

- なぜ「ぼく」はものさしを渡せたのでしょうか。(価値理解の発問)

③自己を見つめ、自己の生き方を考える

- 「ぼく」にどんな言葉をかけてあげたいですか。

④教師の説話を聞く

勇気を出して注意することはよいことだが、必ずしも、注意することだけが正しいことではなく、注意しなければいけないと思う(判断する)ことも大切であることを知らせる。

▼アンケート

▼イラスト

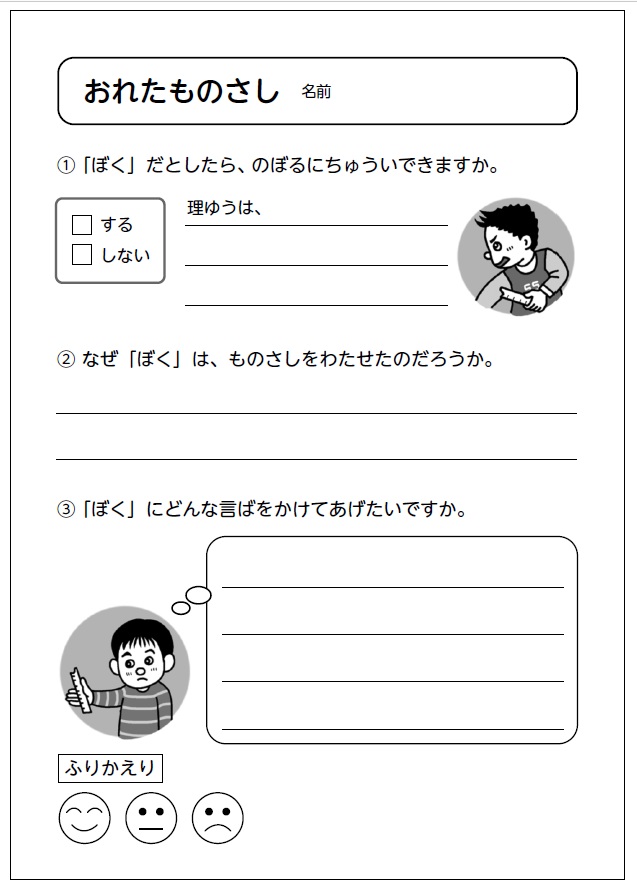

▼ワークシート

実際の授業展開

教材名

おれたものさし ~思考の可視化による「考え、議論する道徳」の実現~

ねらい

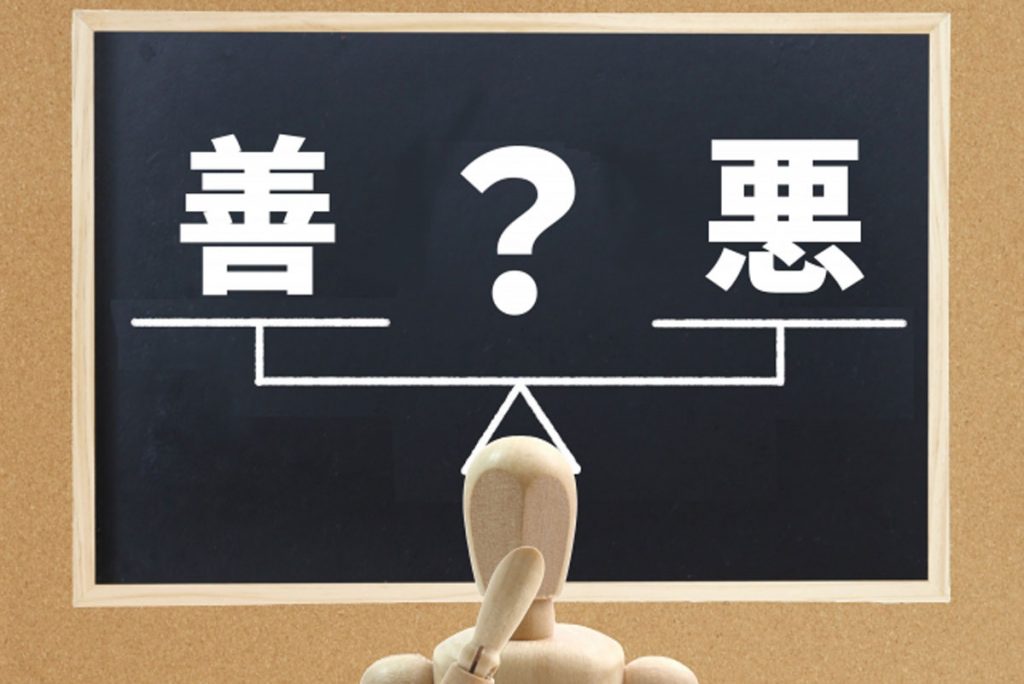

「ぼく」の葛藤する気持ちについて考えることを通して、正しいと思ったことは勇気をもって行動に移していこうとする判断力を育てる。

内容項目

A 善悪の判断、自律、自由と責任

準備するもの

・教材「おれたものさし」

・ワークシート(児童配付用)

・イラスト(拡大掲示用)

ワークシートやイラストのPDFはこちらよりダウンロードできます