小6算数「場合の数」指導アイデア《コイン投げの全パターンを整理して場合の数を理解する》

執筆/神奈川県公立小学校教諭・帆足雄斗

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 3/6

ねらい

事象の特徴に着目し、出方を順序よく整理する観点を決めて、落ちや重なりがなく調べたことを基にして、不確かな事象の起こりやすさを考察する。

評価規準

順列について落ちや重なりがないように順序よく調べることができる。

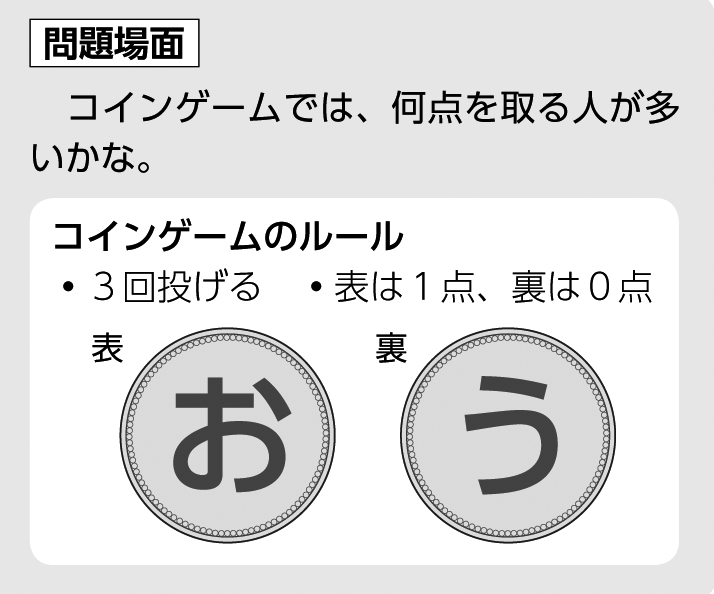

コインゲームでは、何点を取る人が多いと思いますか。

3回連続で表が出ることは、めったにないので、1点や2点が多いと思います。

表か裏が出る可能性は1/2だから、どの点数も同じくらい出ると思います。

意見が分かれましたね。では、実際にやってみて、何点が多いか整理してみましょう(実際にやって、結果を表に整理する)。

やっぱり1点と2点と出た人が多かったですね。

でも、どうして1点や2点が出ることが多かったのだろう。

本時の学習のねらい

なぜ、1点や2点の人が多かったのか考えよう。

見通し

表と裏の出方を全部表してみたら、理由がわかると思います。

出方は、前の時間に学習したことを使えば表せると思います。

自力解決

A つまずいている子

出方の表し方がわからず理由を考えられない。

B 素朴に解いている子

前時の考えを基に、表や図にして出方を書き出している。

C ねらい通りに解いている子

樹形図を用いて表すことで、1点と2点の出方が多いことに気付いている。

学び合いの計画

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2019年12月号より