小4社会「郷土の発展に尽くす」指導アイデア

執筆/東京都公立小学校主幹教諭・向井隆一郎

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、東京都教育庁指導部義務教育指導課・秋田博昭

目次

目標

地域の発展に尽くした先人について、当時の世の中の課題や人々の願いに着目して、見学・調査や資料を通して調べ、地域の発展に尽くした先人の働きと関連付けて考え、地域の発展に尽くした先人は、様々な苦心や努力により当時の生活の向上に貢献したことを理解できるようにする。

学習の流れ(10時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○江戸のまちの変化の様子から、当時の課題に着目し、その解決に大きな役割を果たした人物の働きについて話し合う。

学習問題

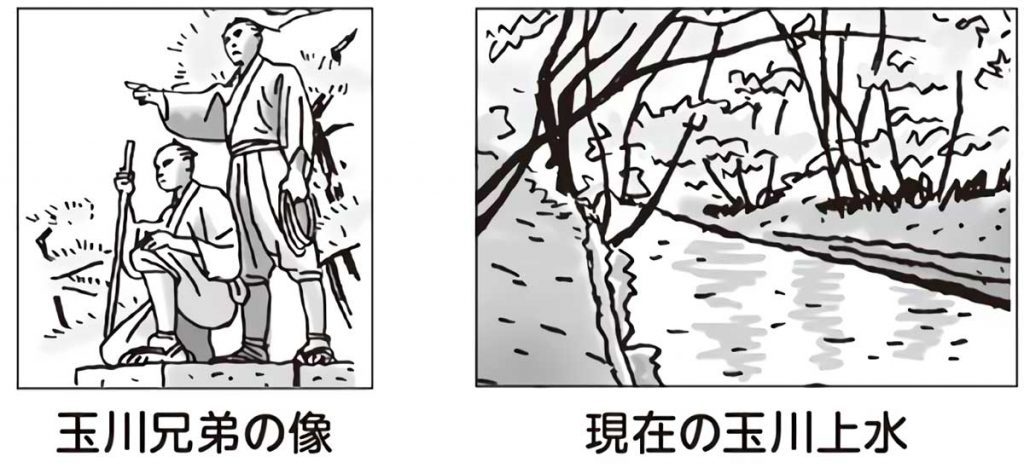

玉川兄弟は、どのようにして玉川上水を完成させたのだろう。

○学習問題に対する予想を基に、学習計画を立てる。

追究する(6時間)

○玉川上水がどこをどのように通っているのかについて調べる。

○工事期間や方法、費用や人数について調べる。

○工事にはどのような苦労や工夫があったのかを調べる。(2時間)

○玉川上水が完成したことで、江戸のまちや人々の生活がどのように変わったのか調べる。(2時間)

まとめる(2時間)

○調べたことを基に、玉川兄弟の働きについて考え、文でまとめる。

○玉川兄弟の働きについて、考えたことを基に話し合う。

導入の工夫

導入の場面で、江戸のまちでは深刻な水不足に陥ったということを捉えた後に、その解決に玉川兄弟が大きな役割を果たしたという事実を示すことで、子供が玉川兄弟の働きに関心をもち、主体的に追究できるようにします。

問題をつくる(1、2/ 10時間)

江戸のまちの変化の様子から、当時の課題に着目し、その解決に大きな役割を果たした人物の働きについて話し合おう。

第1時

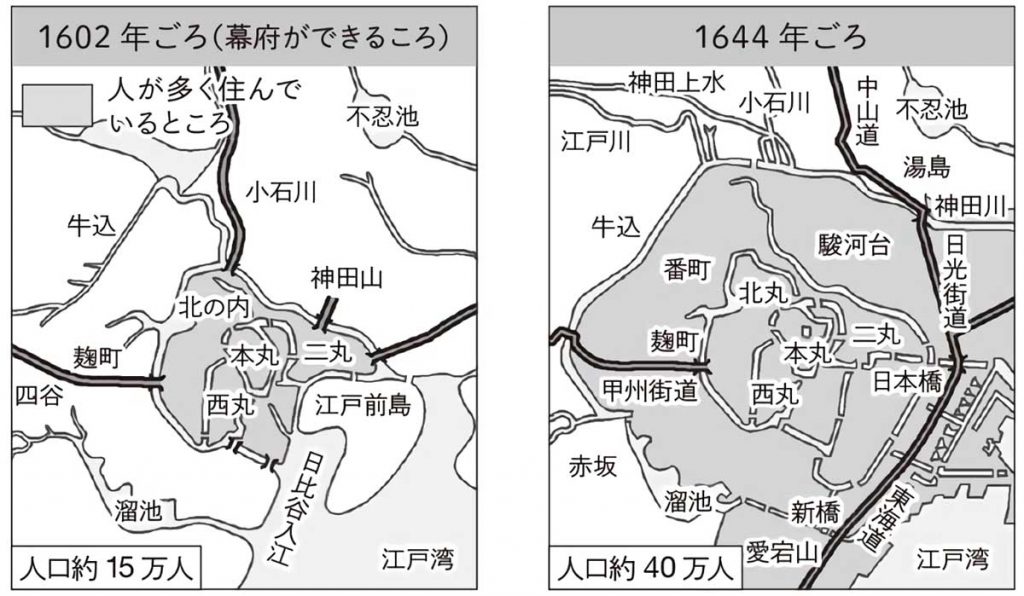

これらの資料から、江戸のまちはどのような様子であったことが分かりますか。

40年間で人口が3倍近くになっています。

海を埋め立てて、人が住める場所を増やしています。

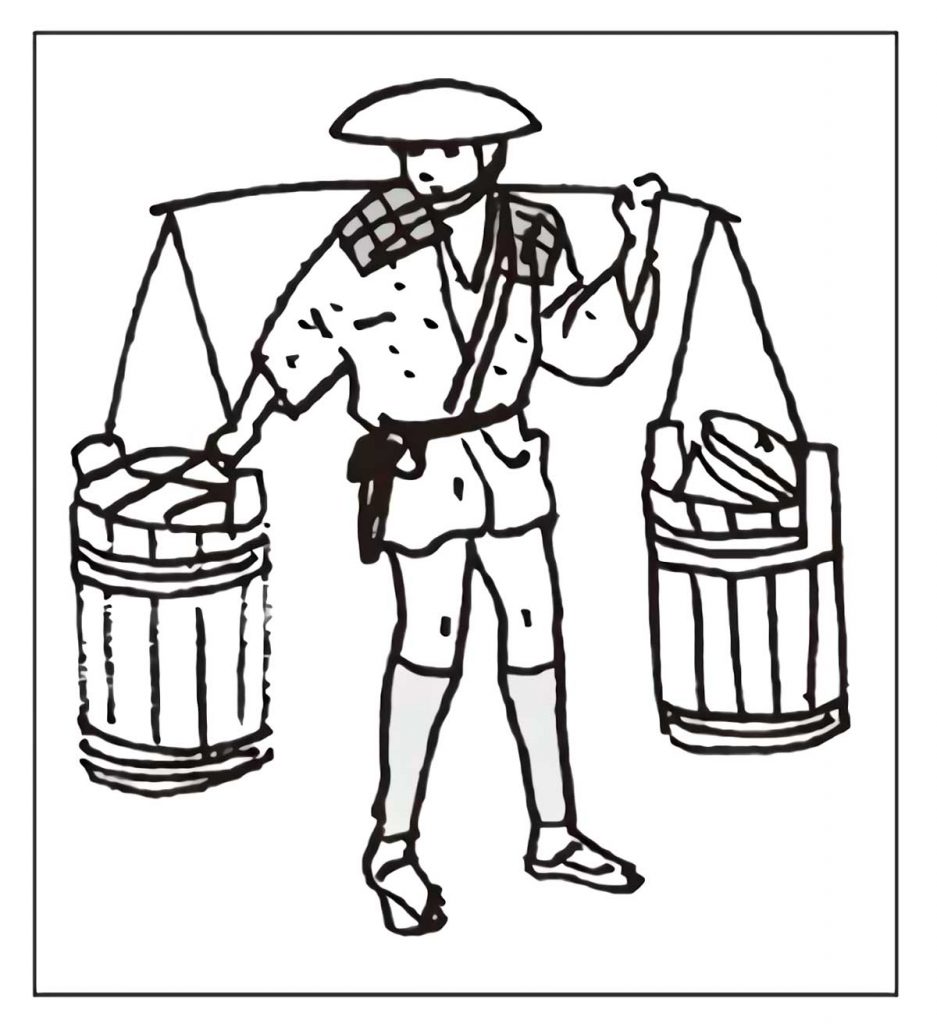

■水売り

海を埋め立てた場所では、井戸を掘っても塩水がまざっているので、飲み水は水売りから買っていたそうです。

水売りがいたのは、飲み水が足りなかったからかな。

約400年前に日本の中心となった江戸のまちでは、人口が増え続けたため、飲み水が足りなくなり、深刻な水不足になりました。

そこで江戸幕府は、多摩川から江戸のまちに水を引こうと考え、玉川兄弟に命じて玉川上水の工事を行わせたのです。

玉川兄弟は、どうやって工事をしたのかな。時間はどれくらいかかったのかな。

多摩川の水は、どこからどのように江戸のまちまで送られたのだろう。

完成までに苦労したことはなかったのかな。

学習問題

玉川兄弟は、どのようにして玉川上水を完成させたのだろう。

まとめる(9、10/10時間)

学習してきたことを整理して、玉川兄弟の働きについて、地域の発展や人々の生活の向上と関連させて考え、文にまとめ、話し合う。

まとめ方の工夫

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2019年11月号より